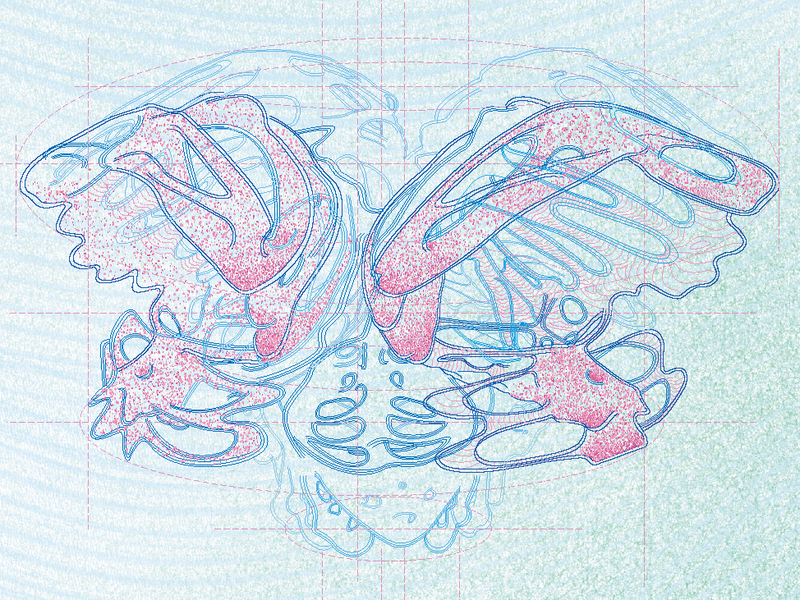

整体结构

单个局部正视图

单个局部侧视图

贻贝附着模拟

视频

补充材料

目前海洋中的塑料垃圾已达7500万吨至1.99亿吨,每年又将产生约1500万吨塑料进入海洋。源源不断的塑料生产,远超现有废物管理和回收系统的处理能力,从食物链中的微塑料到漂浮在海面上的塑料水瓶,塑料污染正在渗透到海洋的每个角落。

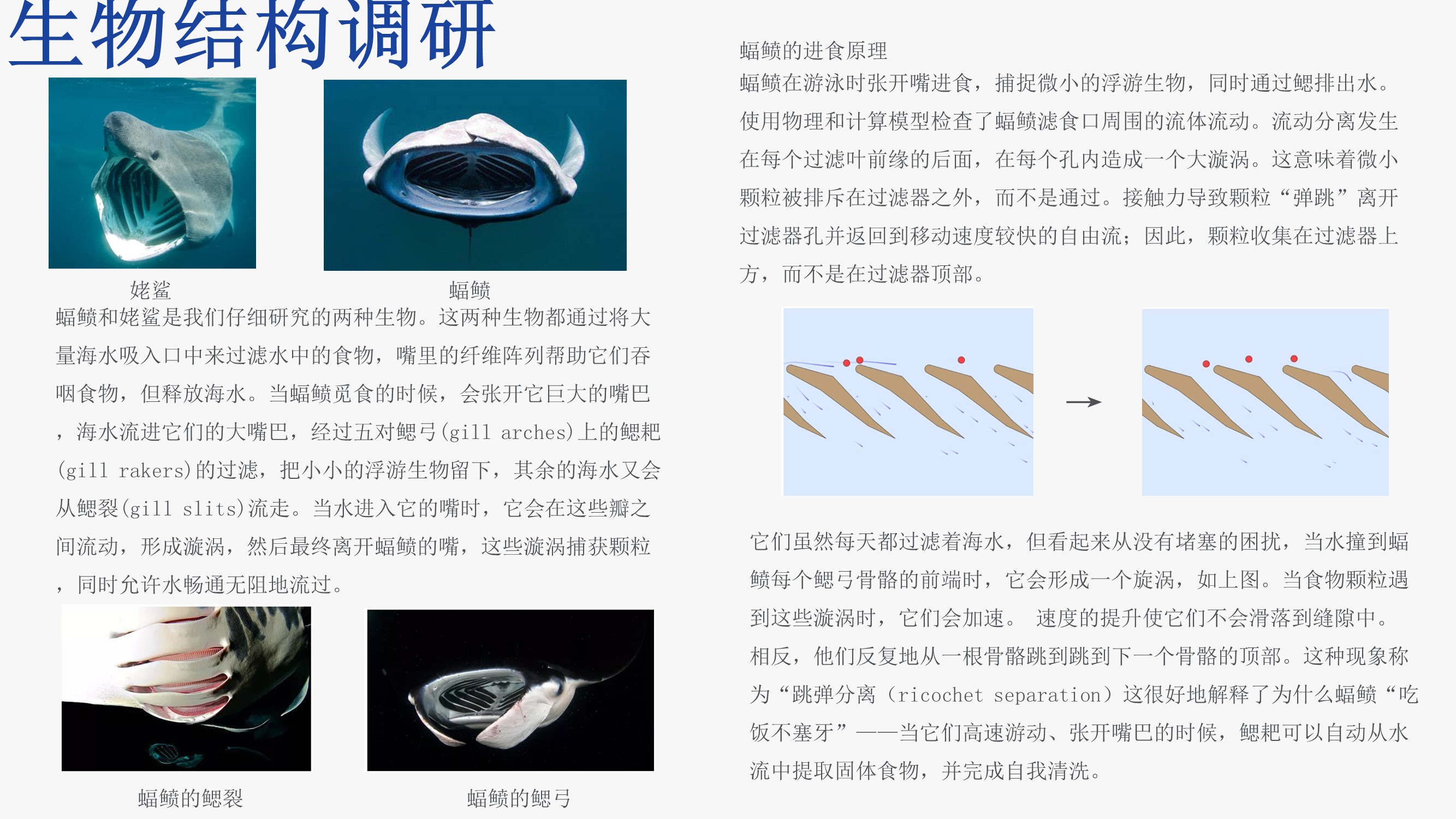

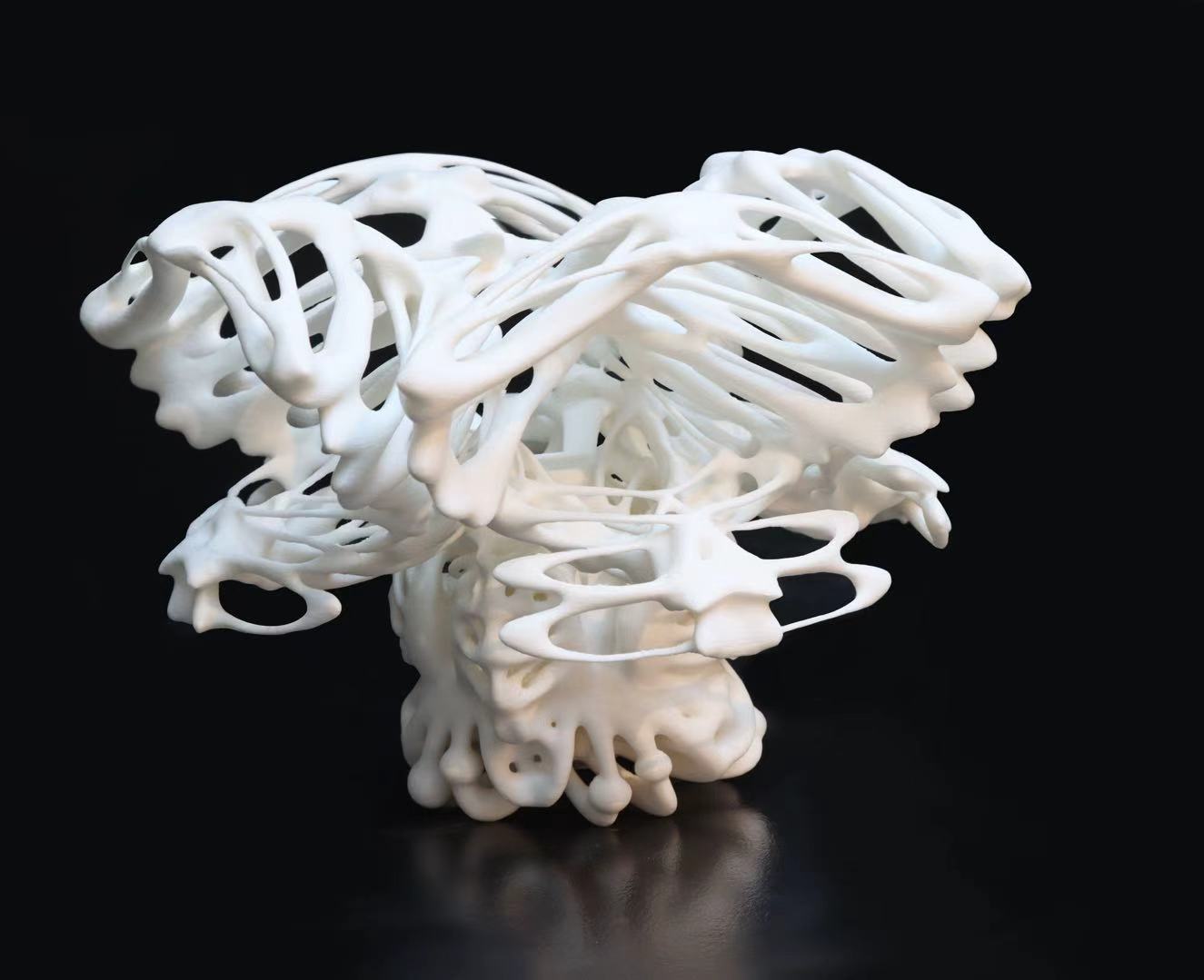

本设计为应对这一危机,基于现有生物技术,通过分析姥鲨与蝠鲼的特殊进食原理与身体构造的联系、贻贝的滤食性行为和生理机制以及基于某些微生物产生的能够降解PET的水解酶的生物降解研究方法、实验数据等,最终完成了一个在浅海收集处理微塑料的装置。作品结合贻贝和可降解塑料酶去回收和降解海洋中的微塑料,并通过该作品呼吁社会各界关注海洋污染问题。

本设计基于仿生学原理与生物降解技术,创新构建了海洋微塑料协同治理系统,通过解析姥鲨鳃耙的梯度过滤机制、贻贝足丝蛋白的分子粘性及蝠鲼流体力学特征,利用波浪驱动的多层仿生滤网与特异性吸附材料,结合微生物降解酶和贻贝消化系统的启发,形成从微塑料捕获到降解的闭环处理链条。装置以"师法自然"为核心理念,呼应《天工开物》中"物尽其用、天人合一"的东方设计智慧,与当代中国倡导的"生态优先"设计原则相契合。采用可拼接的浮筒式结构设计,适应中国从渤海到南海的不同海域特征,体现"因地制宜"的工程哲学。中国作为全球最大塑料生产国(占全球产量31%),该装置为"生产-污染"矛盾提供闭环解决方案,支持《新污染物治理行动方案》落地。

张琬羚,中国美术学院创新设计学院本科在读,智能具身工作室,研究方向侧重人—机—环境混合智能系统、交互设计、环境感知等,曾获中国好创意大赛、“光影绘境”Vidda投影艺术大赛、第六届香港新锐当代设计奖、“学院派奖”全国艺术设计大赛等奖项。 林子琪,就读于中国美术学院艺术与科技专业,实体交互造物者,在参数化设计与材料技术中构建新原始主义美学。