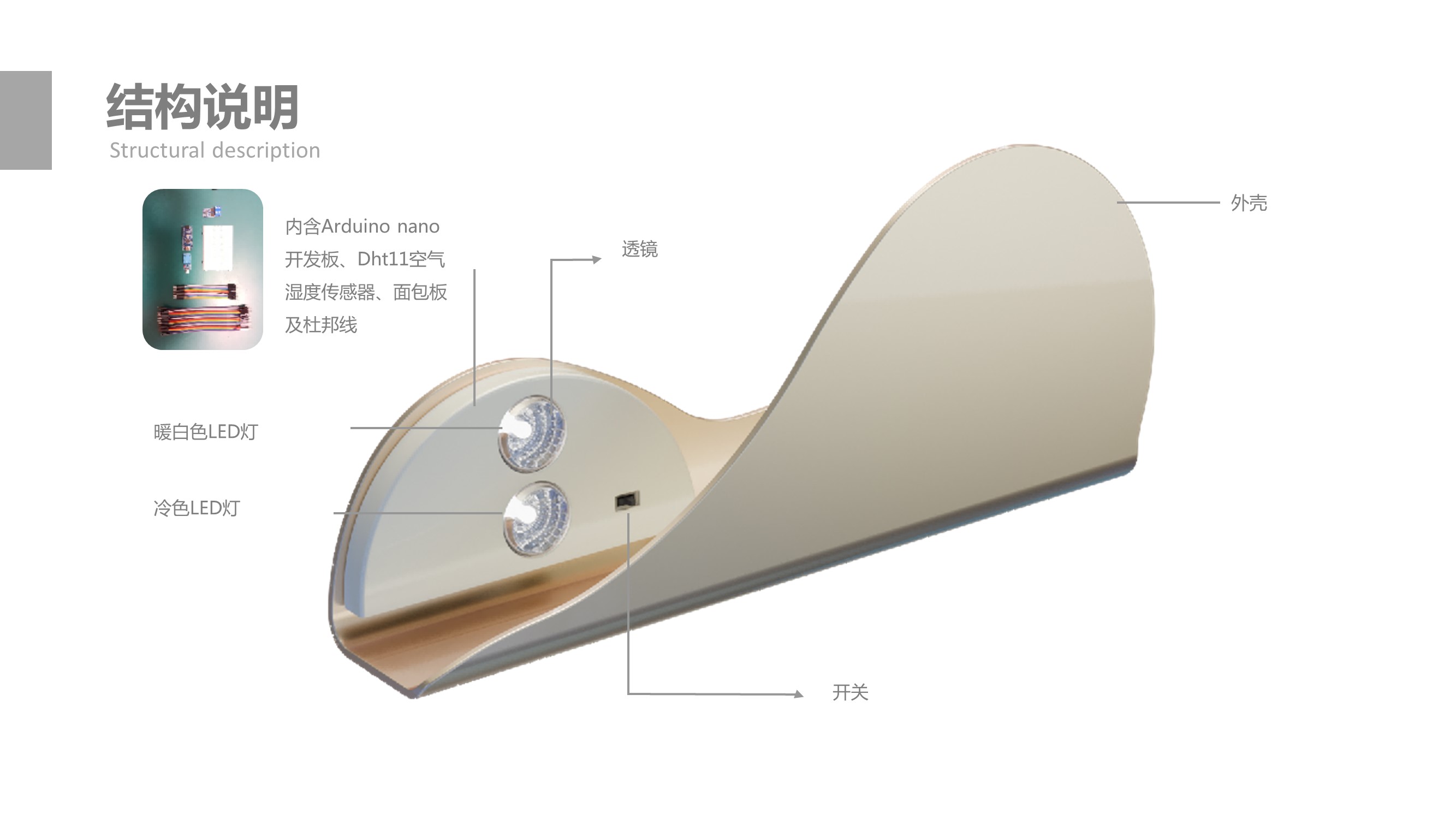

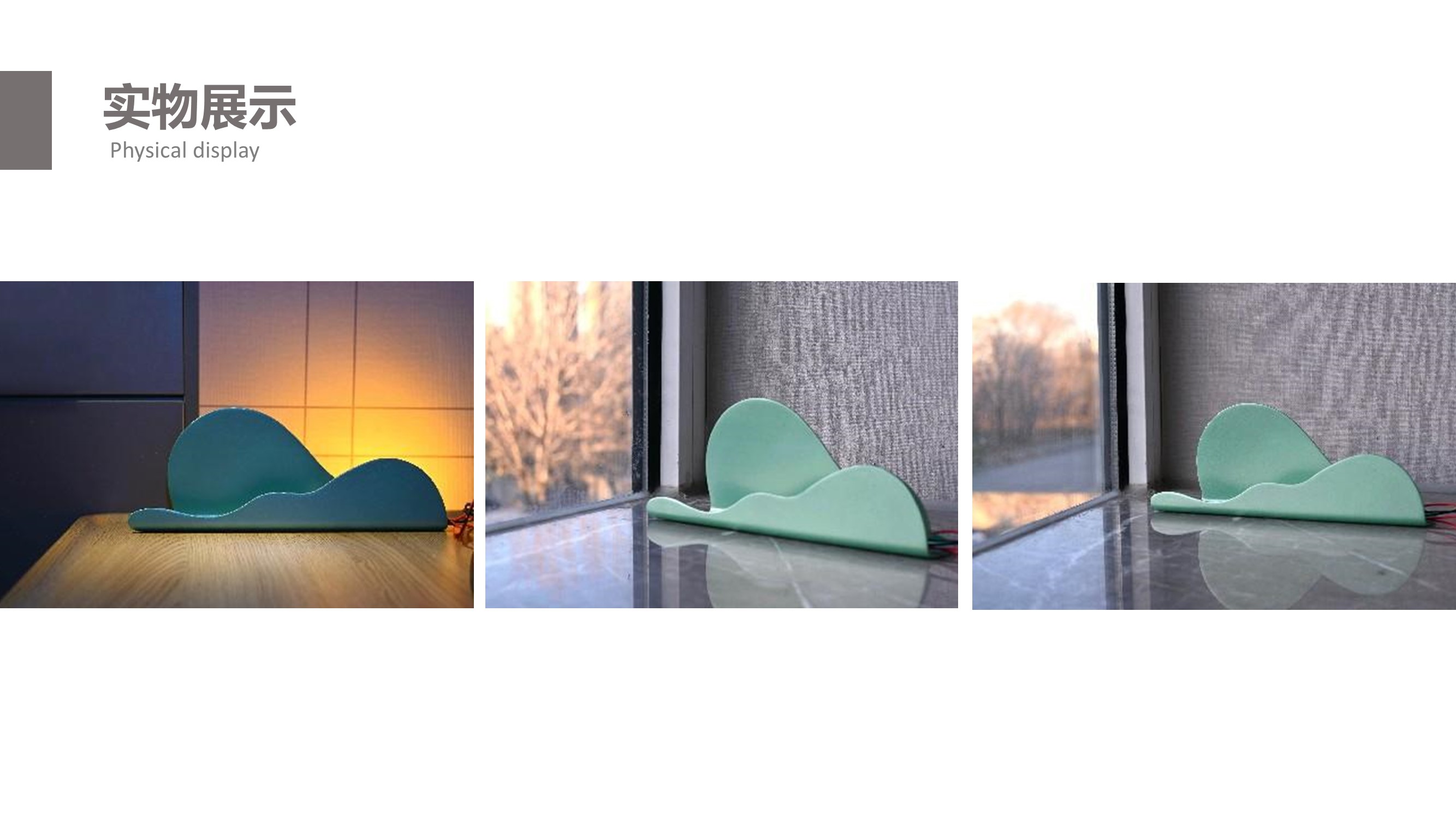

实物照片1

没接电常态下的灯具

实物照片2

处于通电状态下,湿度较低时产品发出温和的黄光

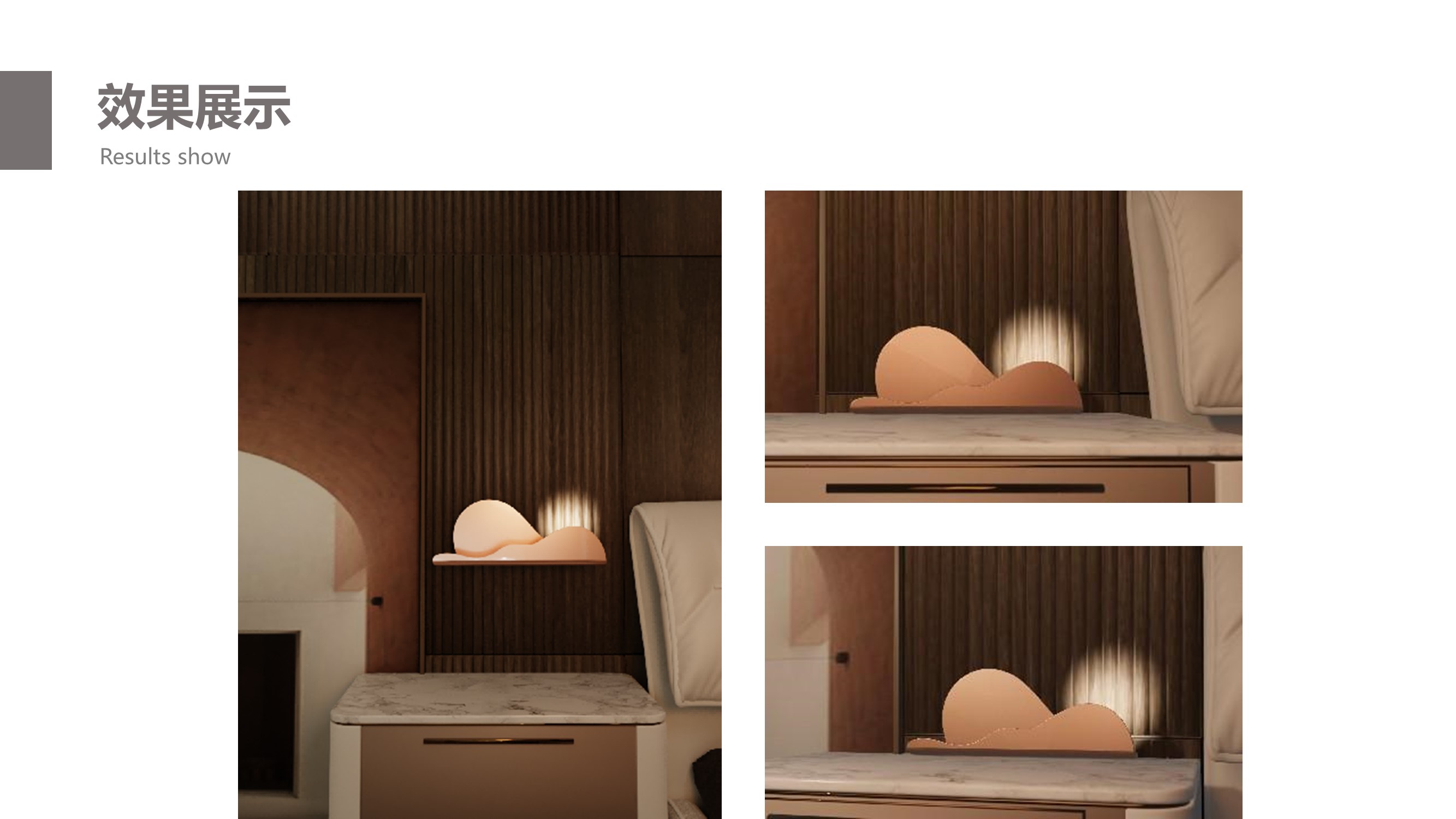

产品渲染动画

通过blender制作的产品渲染视频

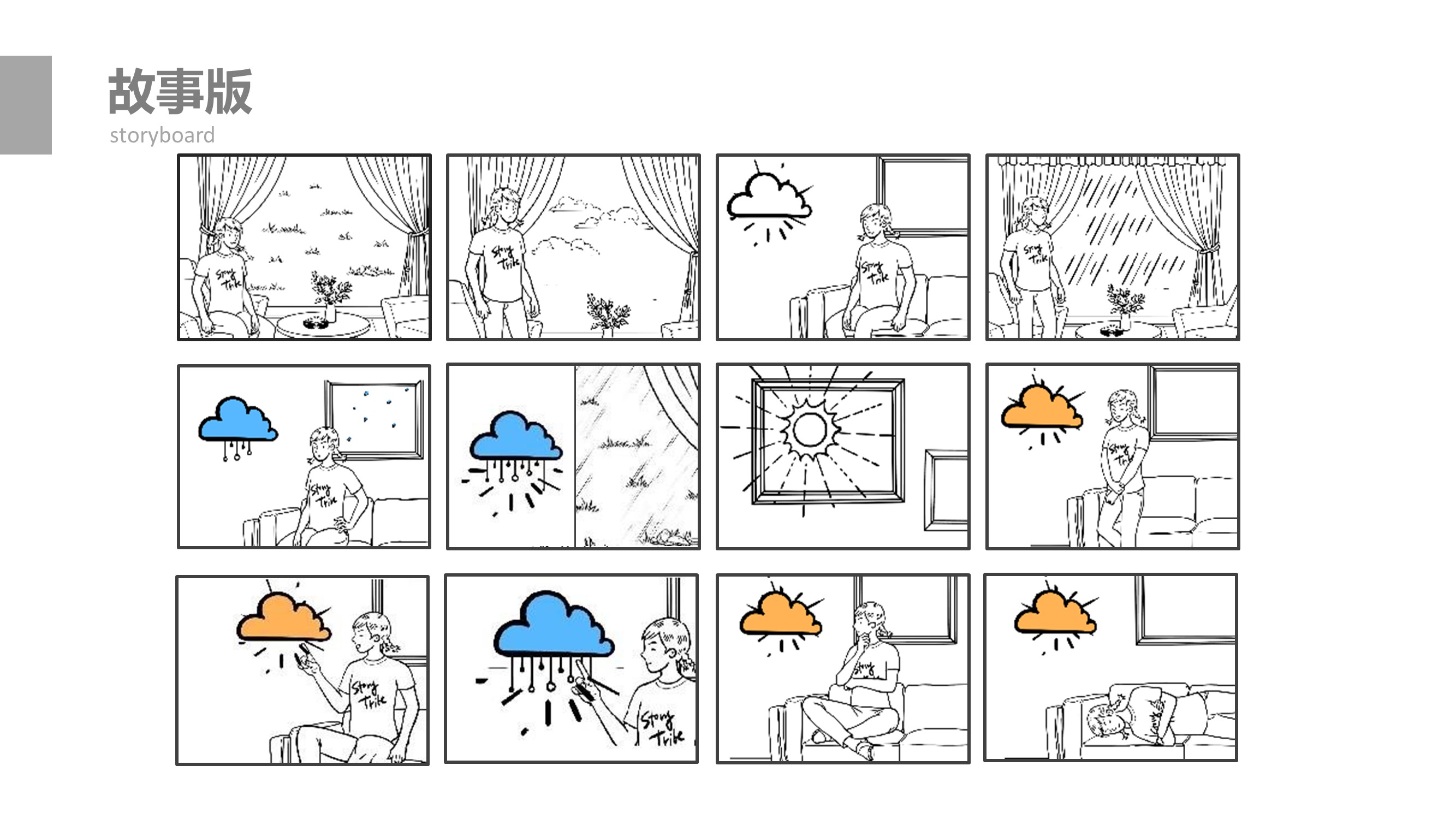

实物演示视频

用实物演示湿度灯的交互与变换

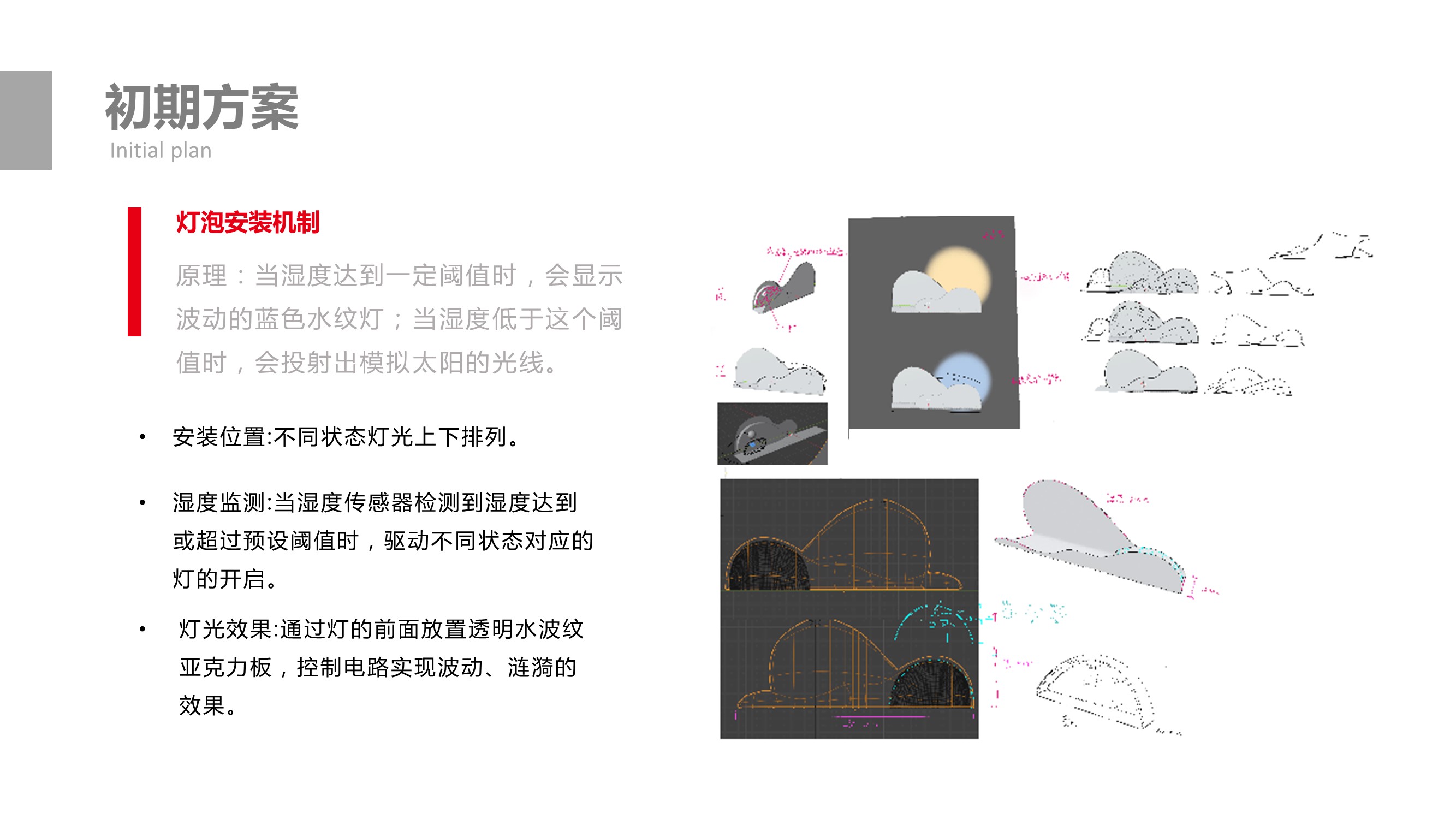

湿度氛围灯

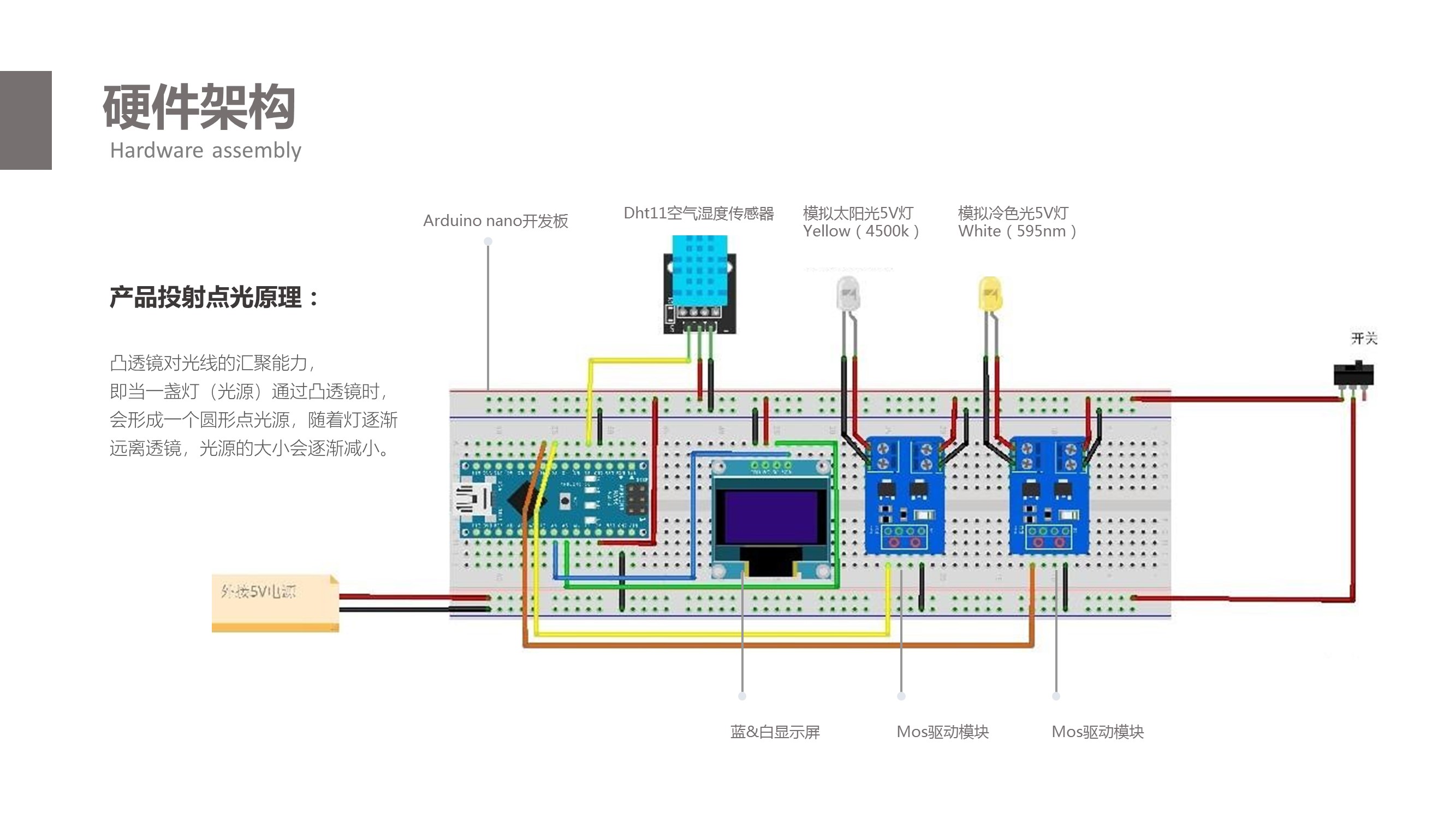

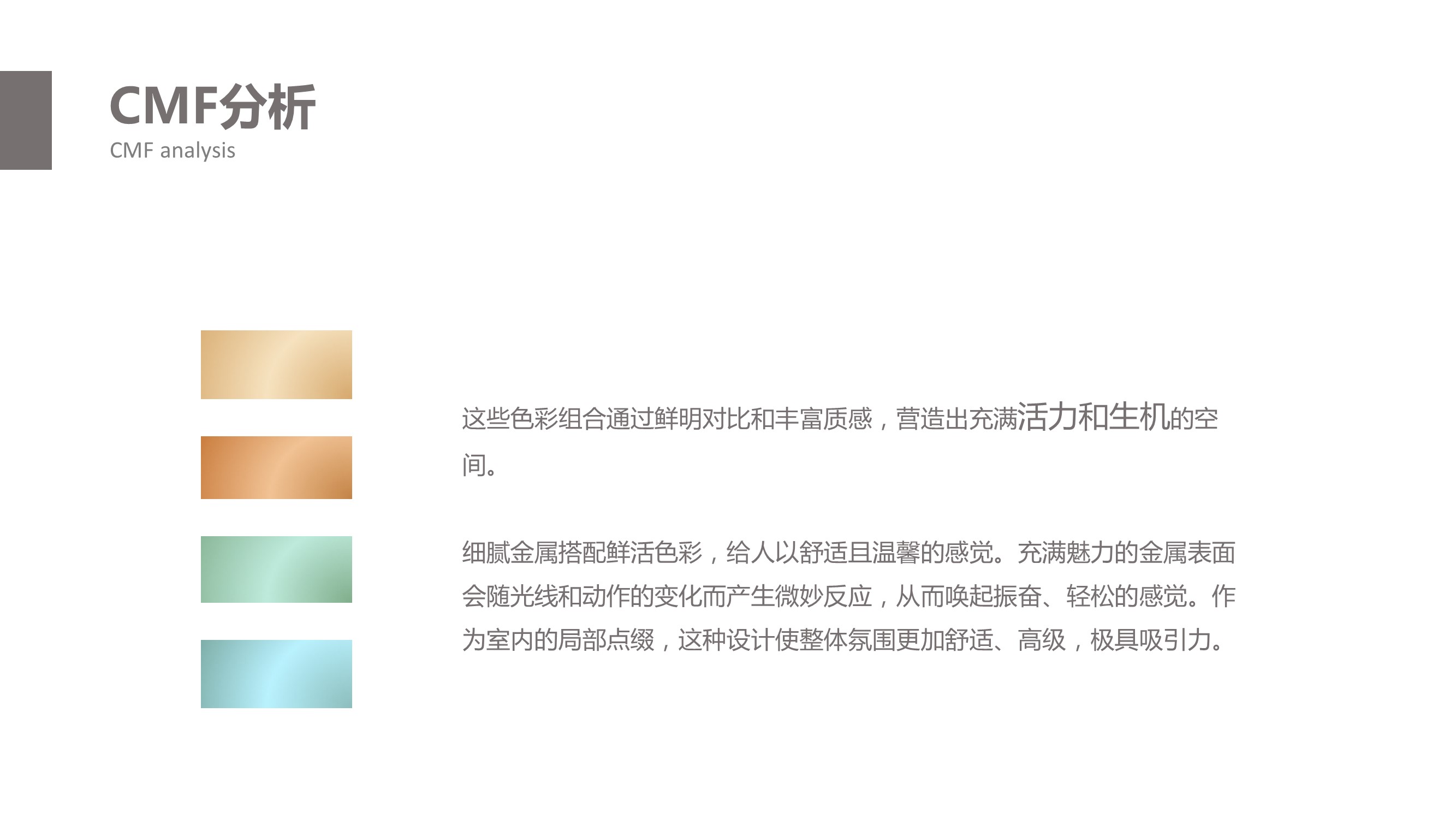

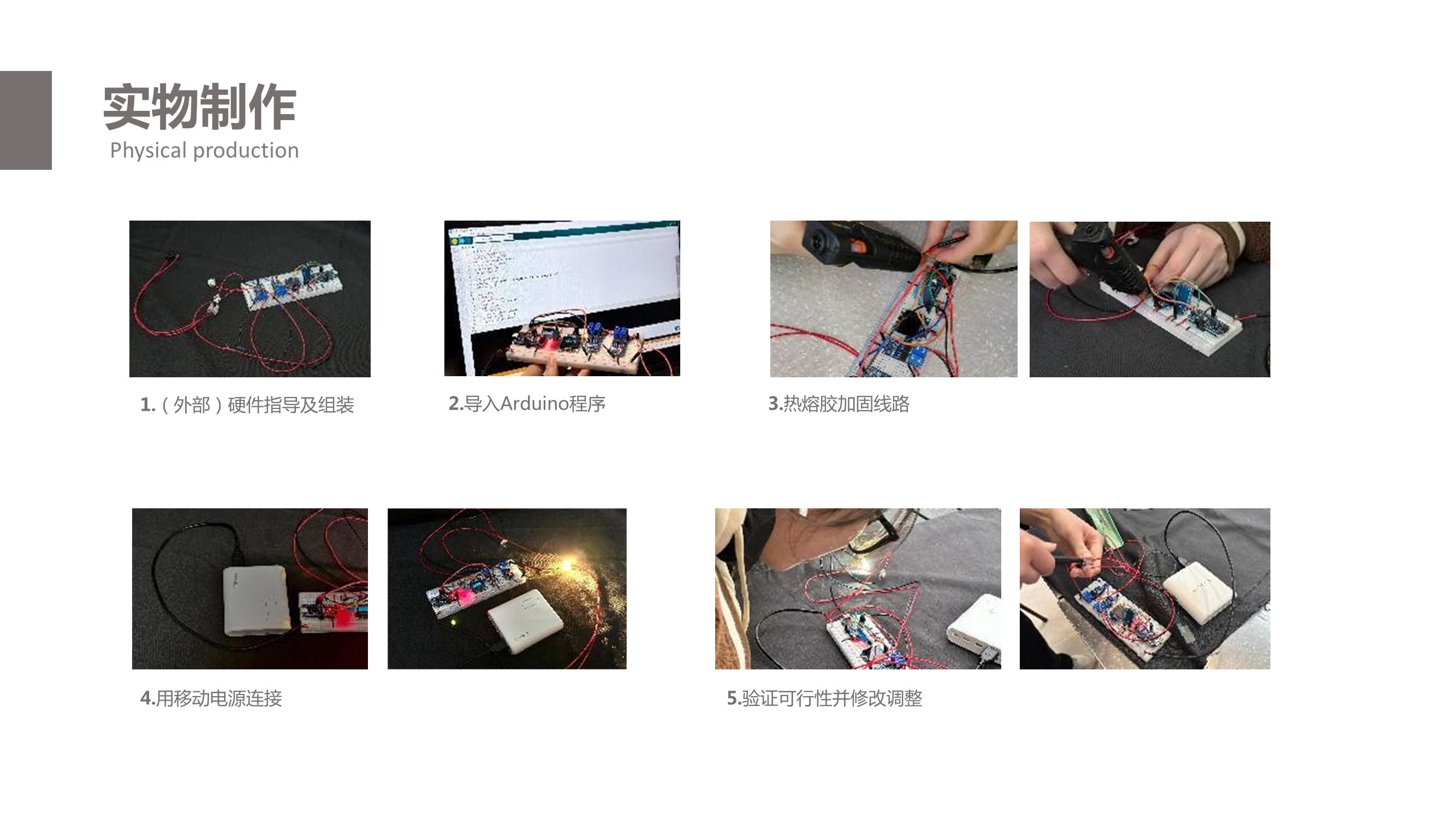

详细介绍了产品的设计理念,设计意义,制作方法与过程

白瓷智能灯融合传统材质与数字科技,通过湿度传感器实现光色智能调节。实时感知湿度变化:高于50%时释放清凉蓝光,墙面投射水雾涟漪;低于50%切换2700K暖黄光,模拟林间日光;梅雨季舒展透出蓝光脉络,冬日收缩聚拢温暖光斑。设计完成三重蜕变:数据化作视觉直觉,白瓷蜕变为光影媒介,科技与自然哲学诗意共鸣。灯具成为连接数字逻辑与东方美学的桥梁,让技术的光影也能晕染出温润的东方韵致。

一、创作实践:数据诗学与器物重生

1. 白瓷媒介的重构

突破传统白瓷的静态属性,将其转化为动态光影载体。素胚在数字编程下获得"呼吸"能力——梅雨季时釉面舒展透出蓝光脉络,如青花分水皴擦;冬季收缩聚拢2700K暖黄光斑,恰似定窑暖色开片,实现"器以载道"到"器以载光"的当代转化。

2. 气候韵律的可视化

以50%湿度阈值为阴阳平衡点构建光影辩证法:高于阈值时,冷光波动算法生成水雾涟漪投影,每秒0.5Hz频率暗合《考工记》"凫氏为钟"的声波振动智慧;低于阈值则激活林间日光光谱,光斑随机生成模式借鉴宋代《营造法式》"散斗出跳"的错落美学。

3. 三重精神蜕变

数据直觉化:将离散的湿度值转化为连续的光韵流动,如王维《山水论》"丈山尺树,寸马分人"的尺度转化智慧

器物媒介化:白瓷从物质实体升华为"阴晴记录者",表面肌理随使用产生茶渍状光痕,践行《天工开物》"膏液传神"的造物观

科技哲学化:传感器与LED的协作暗合《周易》"感而遂通"之道,使二进制逻辑生长出东方气韵的根系

二、社会价值:气候美学的日常启蒙

微气候剧场

在长三角梅雨季,灯具自动演绎"蓝光生长剧":首日浅蓝细脉如春蚕食叶,三日转靛蓝涌流似富春山居水纹,将气候危机转化为可感知的光影叙事,比空气质量指数更具情感唤醒力。

地域光方言

针对岭南"回南天",开发龙舟水纹光效;为西北干燥环境定制敦煌藻井光斑模式,使每个地域都能读取属于自己的"气候密码"。

三、文化隐喻:技术语境下的东方灵晕

瓷光互文性

釉面折射的蓝光令人想起汝窑"雨过天青"的窑变奇迹,智能调光过程恰似《茶经》"三沸"的火候掌控,在数字时代重建"道器合一"的审美体验。

阴阳运维系统

湿度阈值机制实为《黄帝内经》"燥者润之,湿者燥之"的现代诠释。当蓝光与暖光在冬至/夏至夜自动平衡,便完成了一次《月令七十二候》的微型时令仪式。

结语:新器型运动的文化自觉

这款白瓷智能灯超越了器物改良,发起了一场"新器型运动":通过将邢窑素胚转化为可计算媒体,让《考工记》"审曲面势"的造物原则与Python代码展开对话。它证明了中国设计完全可以在物联网时代,用自己母语讲述技术哲学——当青瓷开片纹路遇上传感器数据流,便是属于东方的"数字化洛可可";当暖光斑在墙面演绎《溪山行旅图》的皴法时,我们看到的不仅是智能家居,更是宋明理学"格物致知"传统在硅基时代的重生。

北京服装学院服饰艺术与工程产品设计大三学生