[ , )主义

艺术反映着世界,也参与世界的建构。人们在漫长的艺术历史中窥见文明进程,在纷繁的艺术景观中反思社会现实,可见艺术为认知世界与认知自我提供了独特的纬度。对未来艺术的猜想与呈现将引发怎样的思辨?在太空移民成为可能的未来,在太空环境、太空技术、太空感官等太空因子的影响下,将形成怎样的艺术景观与艺术思考?

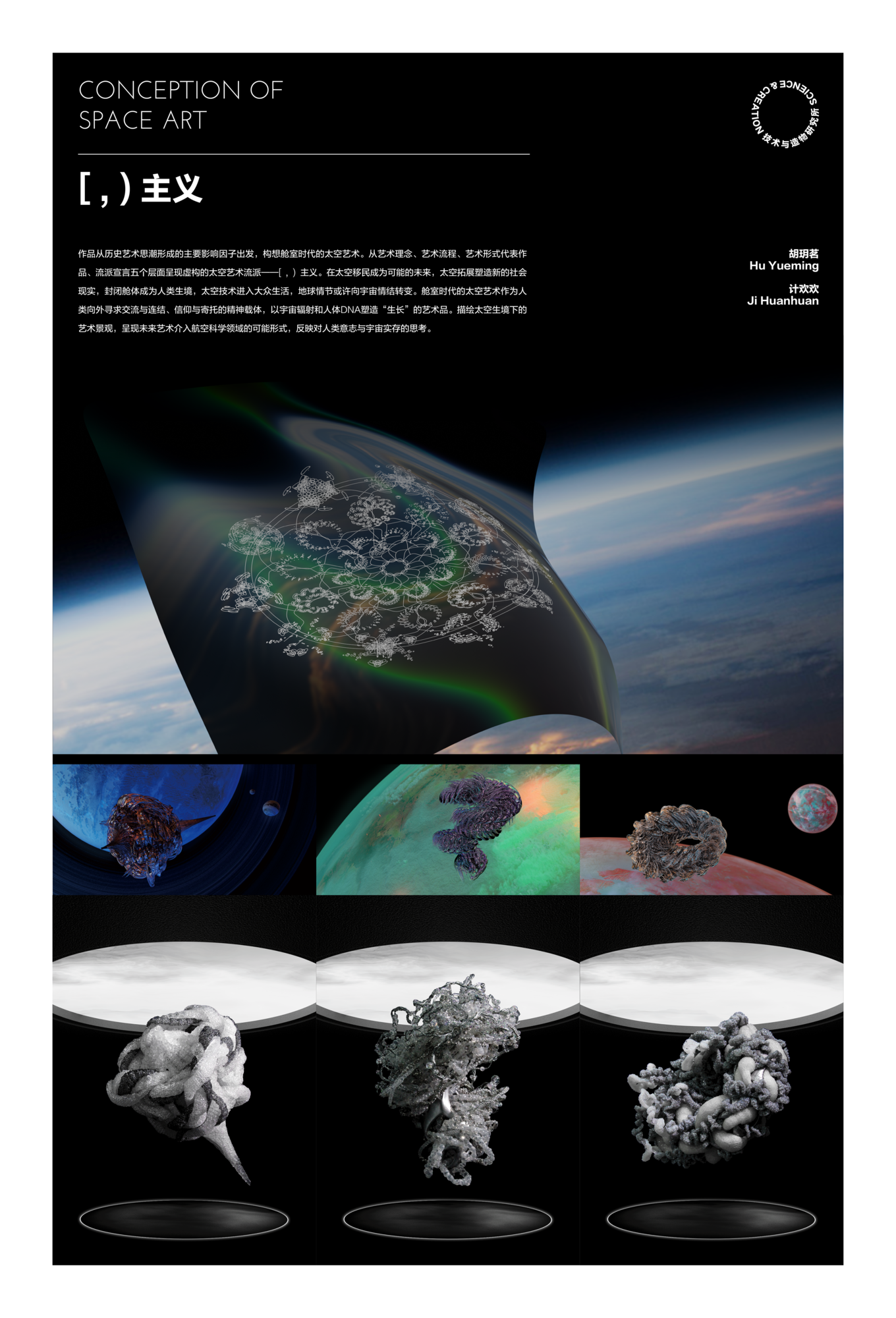

在这样的设计思考下,本作品从历史艺术思潮形成的主要影响因子出发,构想舱室时代的太空艺术。从艺术理念、艺术流程、艺术形式、代表作品、流派宣言五个层面呈现虚构的太空艺术流派——[ , ) 主义。

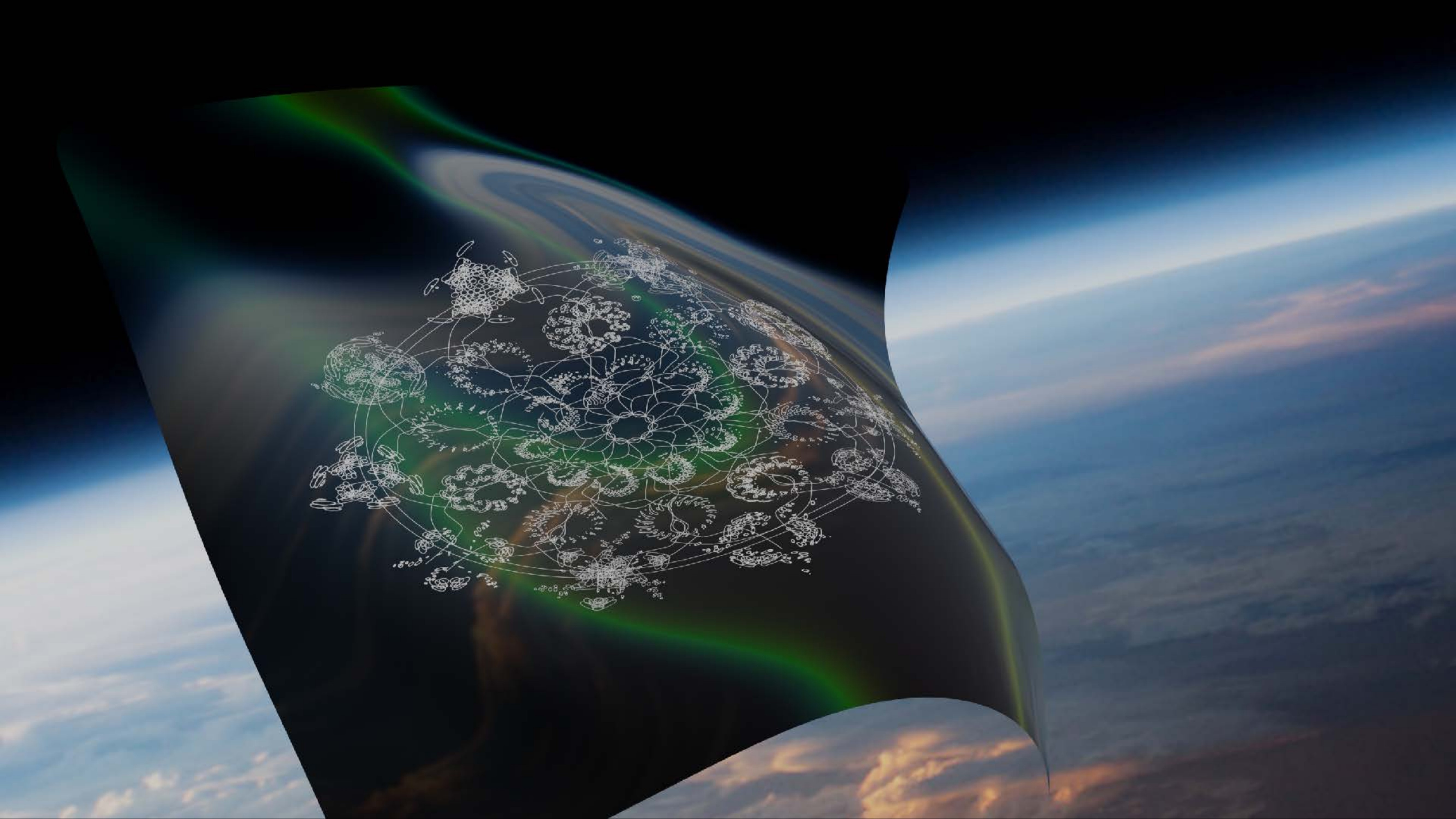

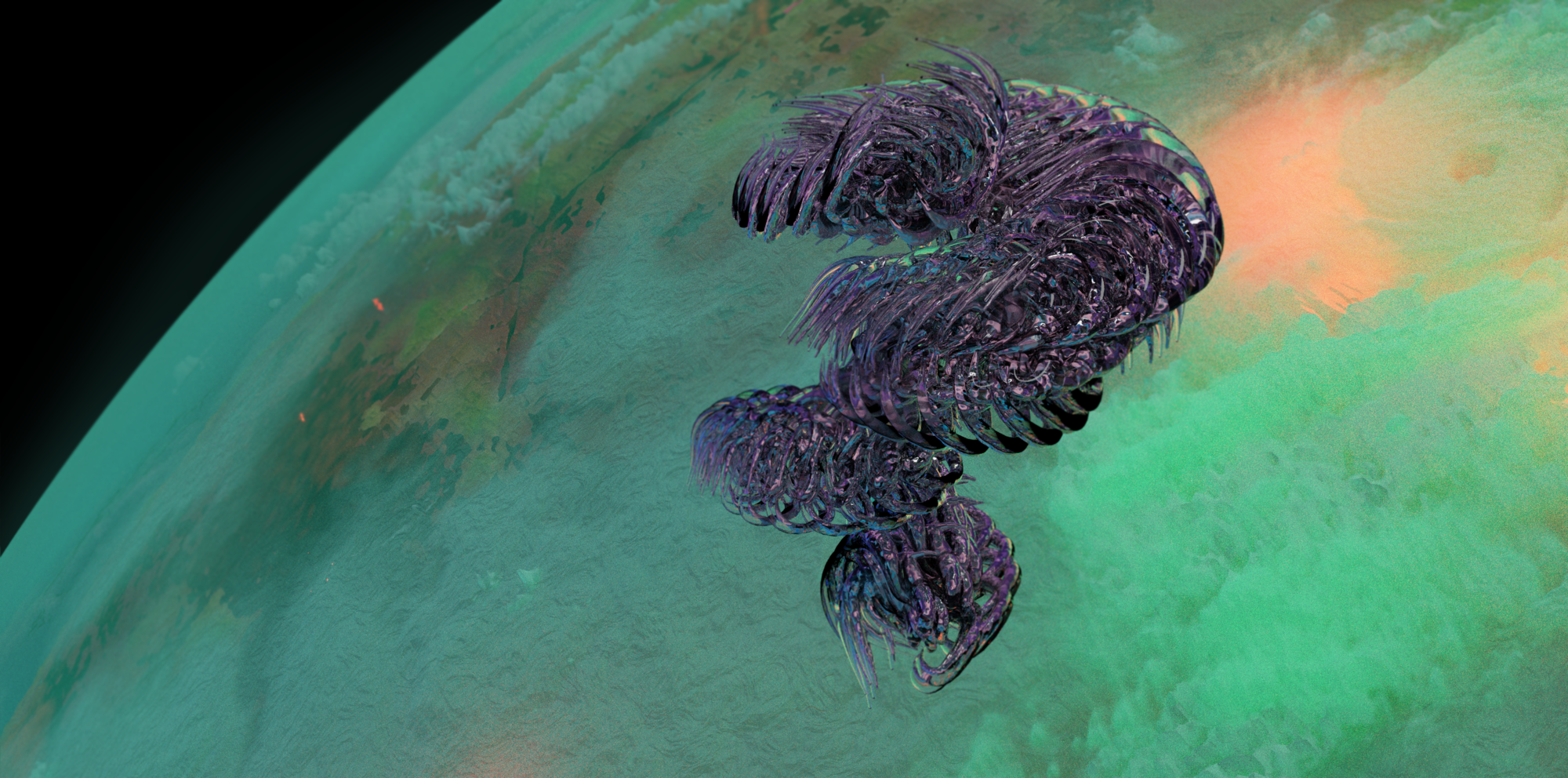

太空艺术场景

人类探索宇宙,也是在寻求对话和寄托,寻求已知的人类生境中无法获得的陪伴、希望与永恒。未来太空生活使人类更进一步地接触宇宙,催生出更深层的宇宙情结。三代艺术品都直接暴露于宇宙环境中,作为受限于封闭太空舱体内的人类向外探寻、向外感知的精神寄托。

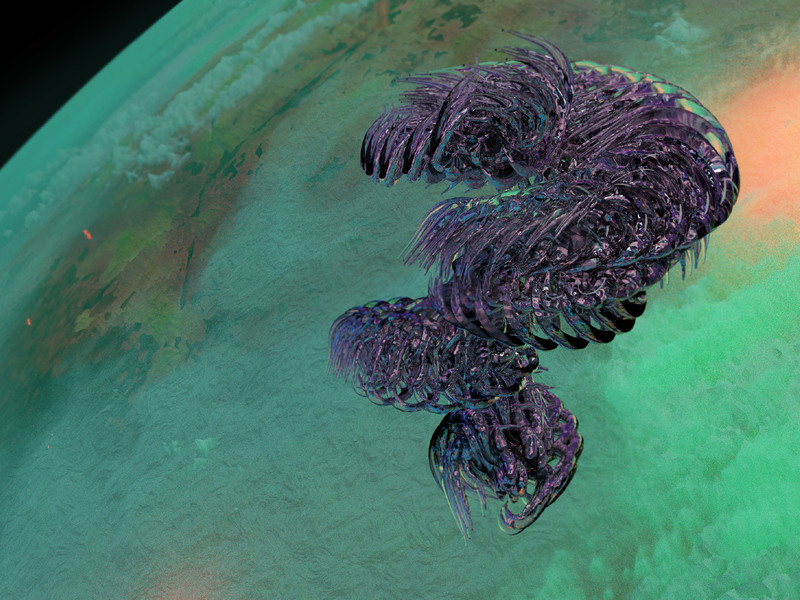

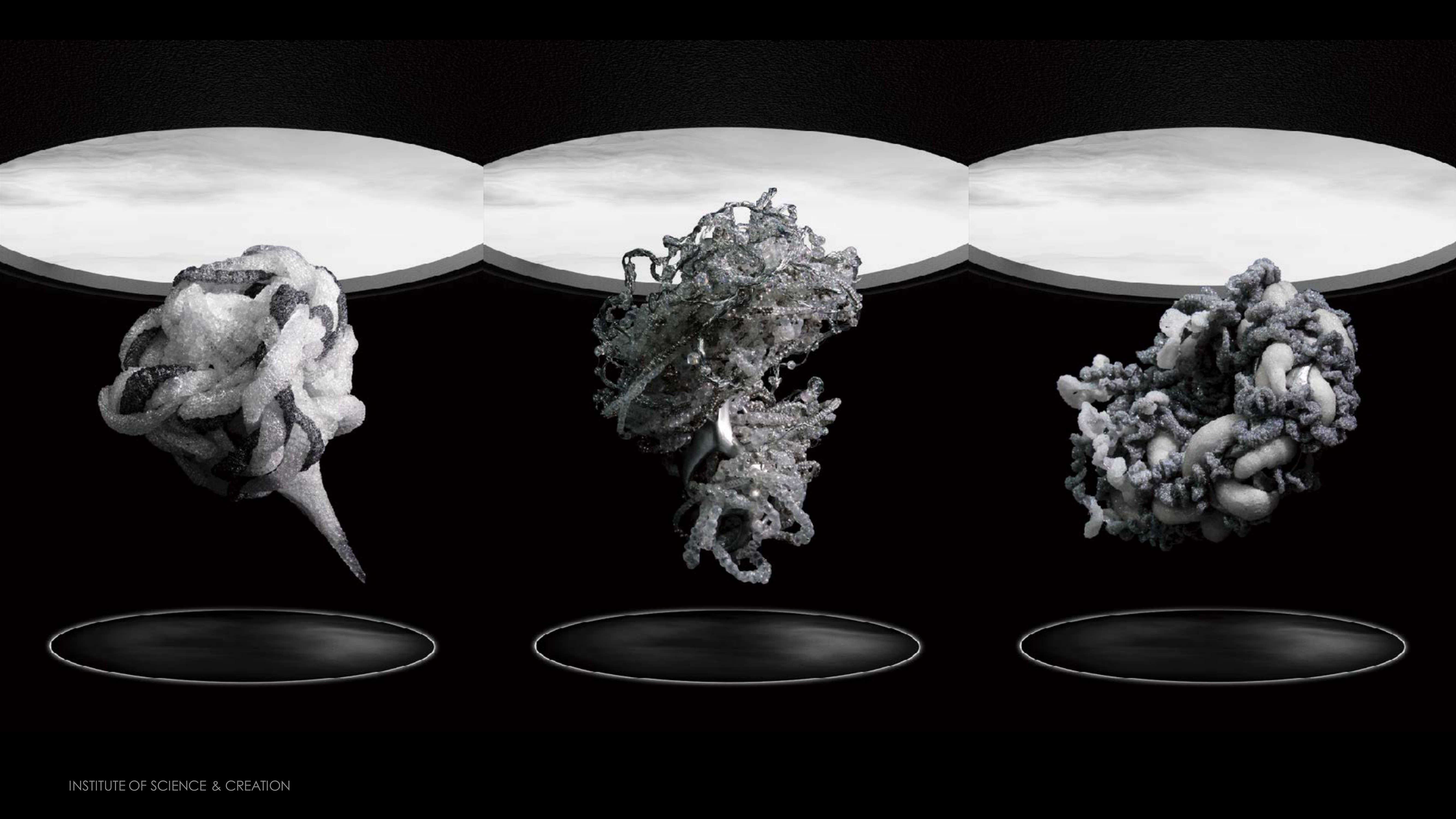

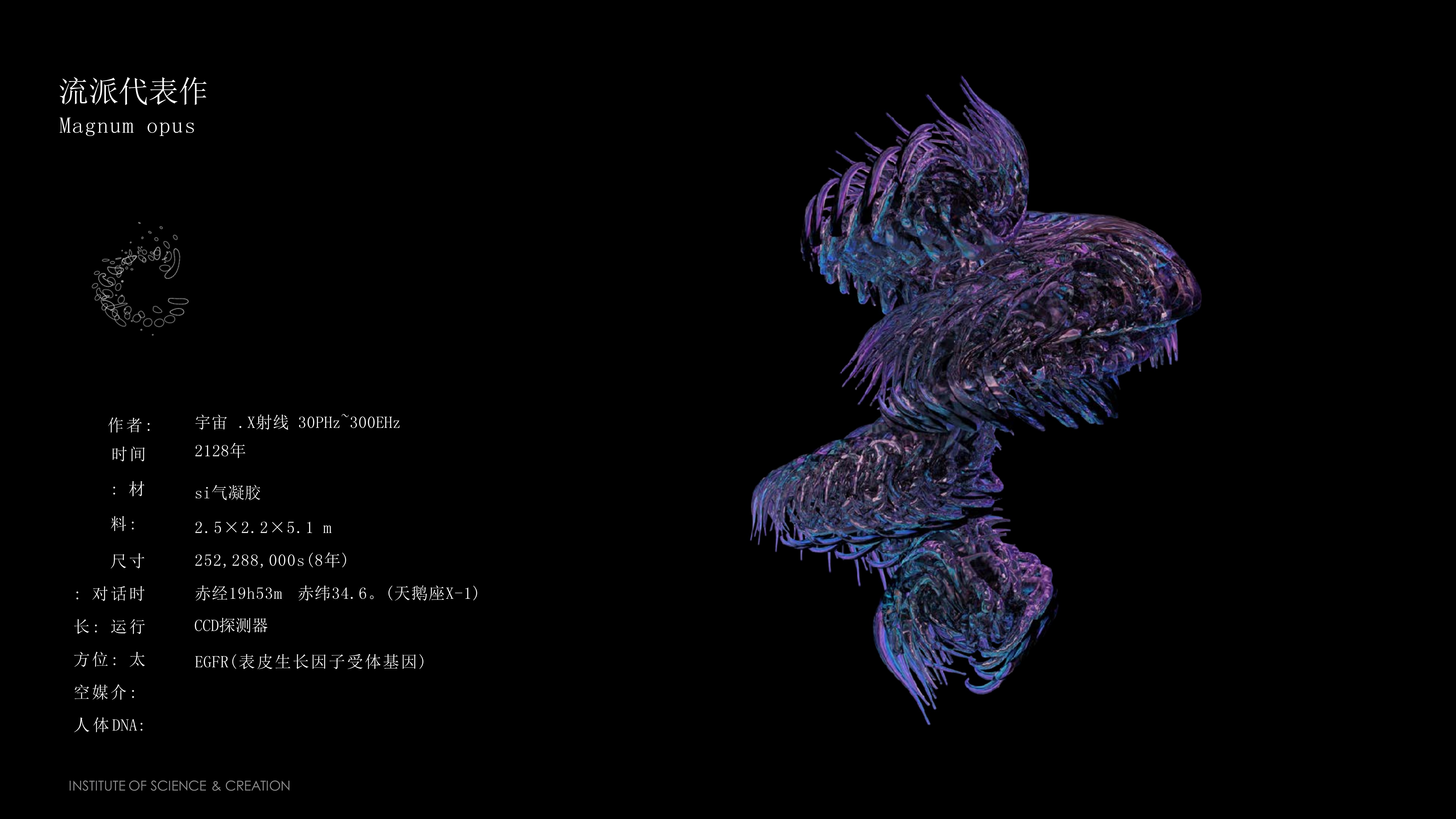

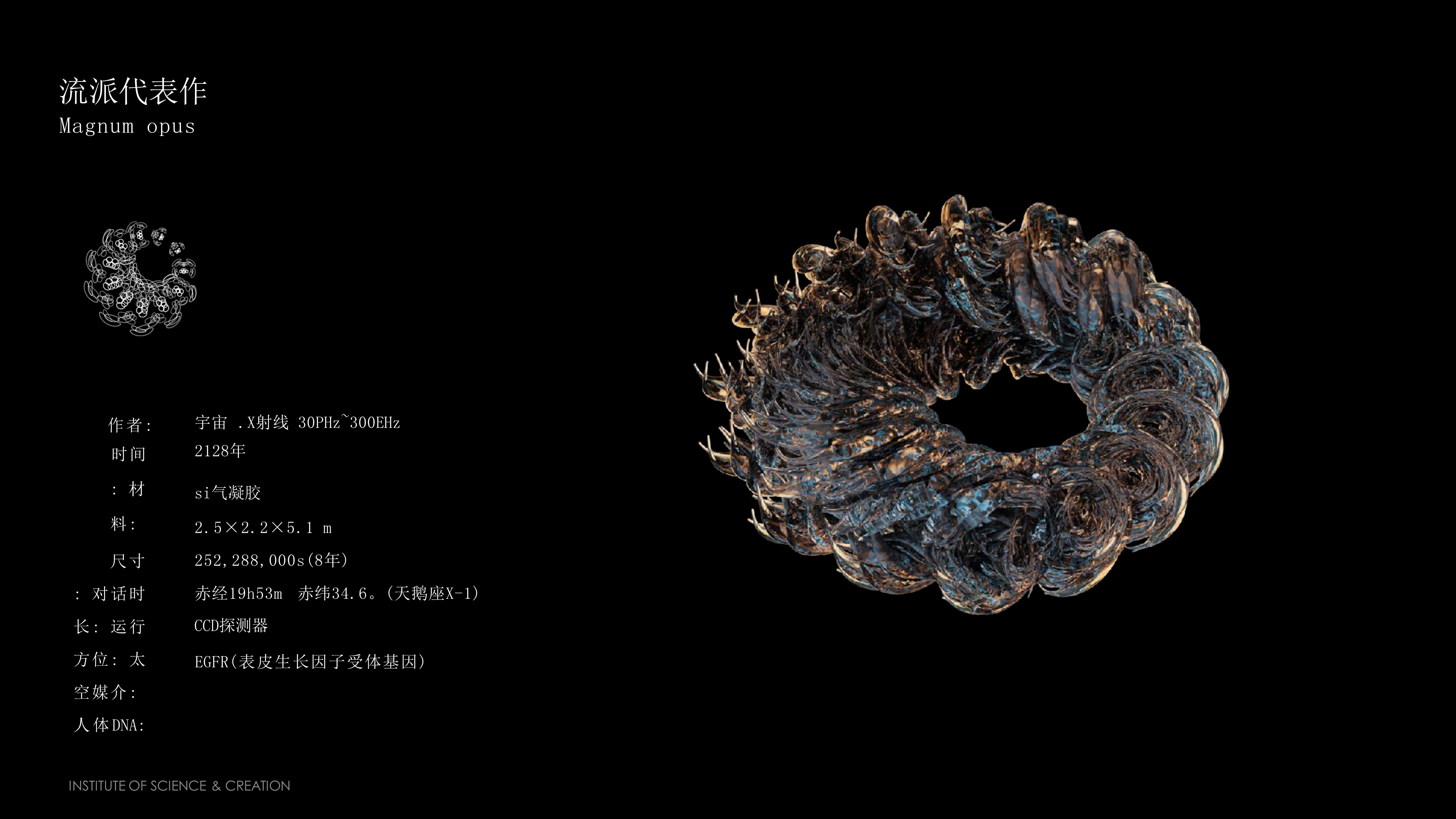

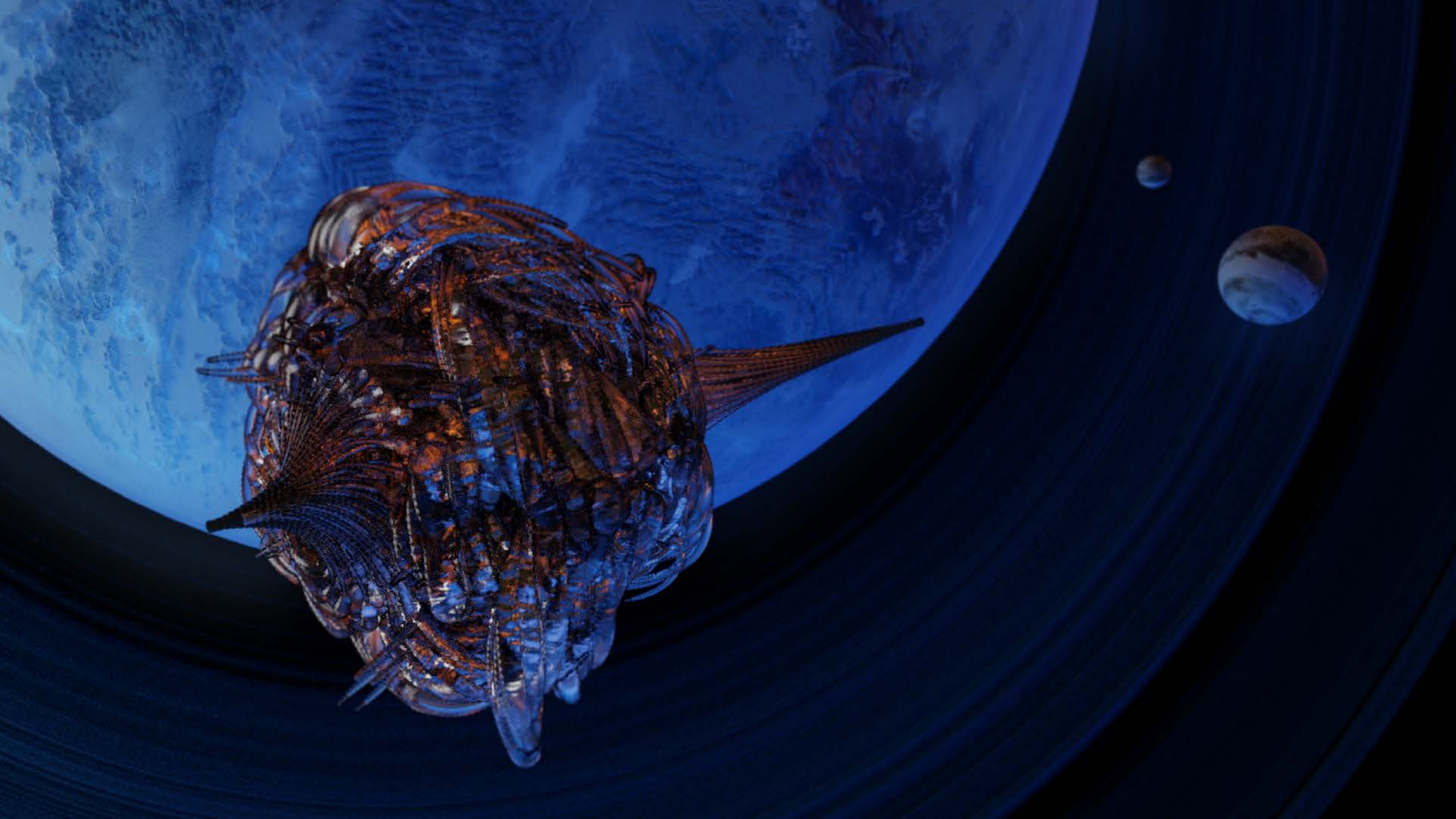

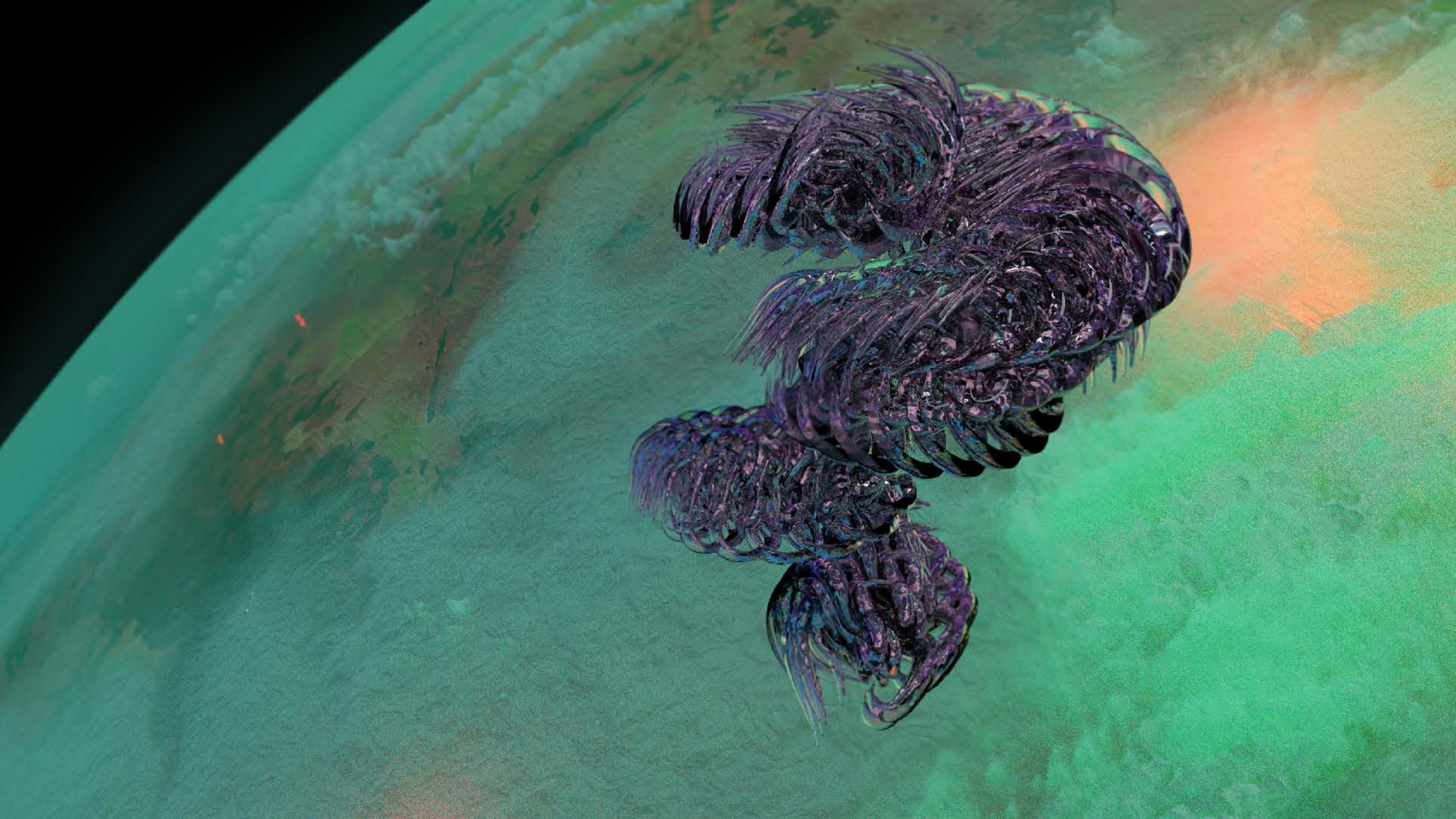

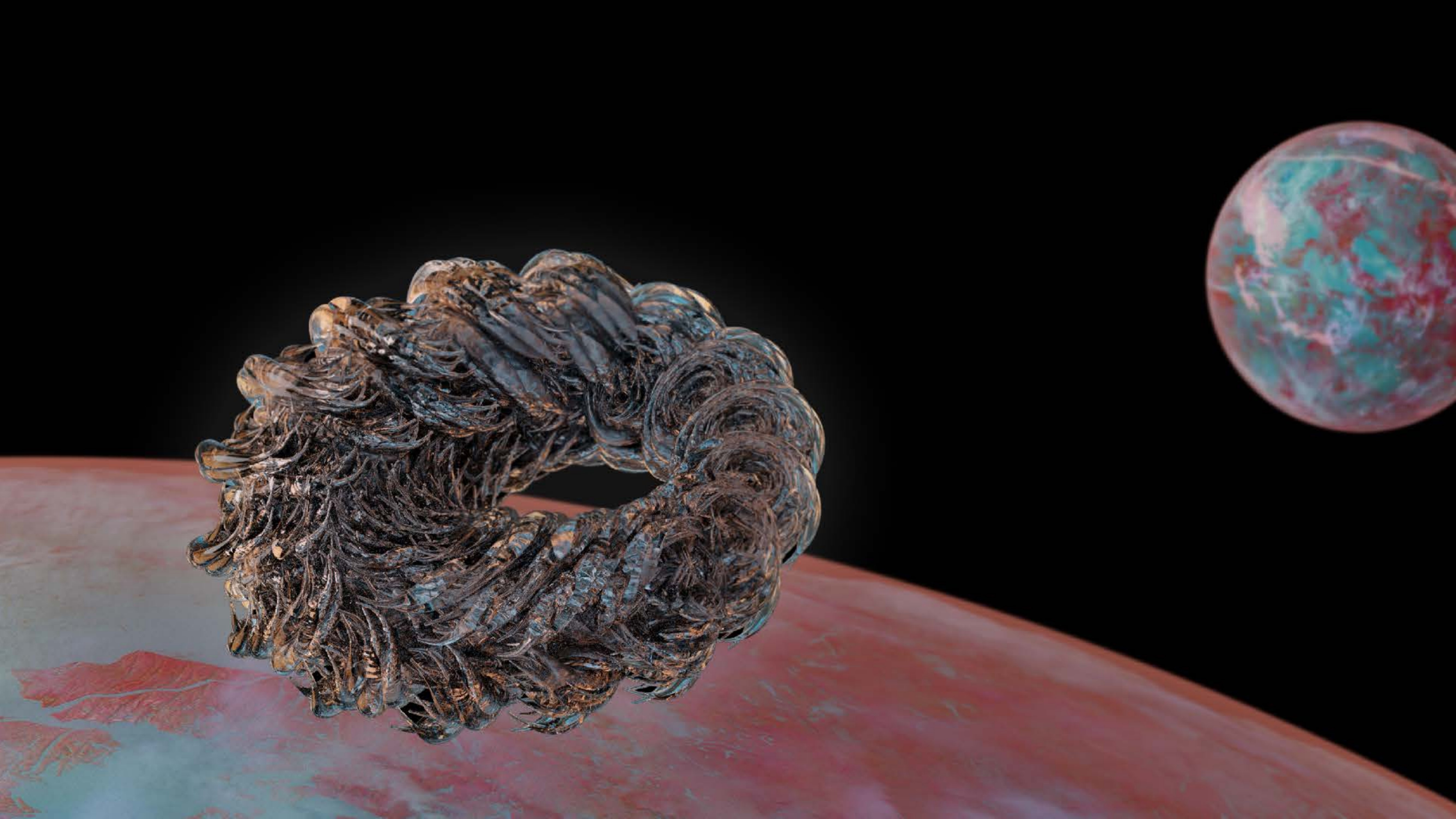

[ , )主义代表作品系列1 · 宇宙X射线

基于对无线电波、X射线和伽马射线三大类宇宙辐射信号以及现有太空媒介的研究,通过参数化手段,根据三种宇宙信号的主要参数特征设计出三件代表作品。作品在宇宙信号的影响下,随着携带的人体DNA的变化,于太空中生长而成。因此作品的作者可以理解为宇宙本身,作为人类向外进行精神对话的艺术载体。

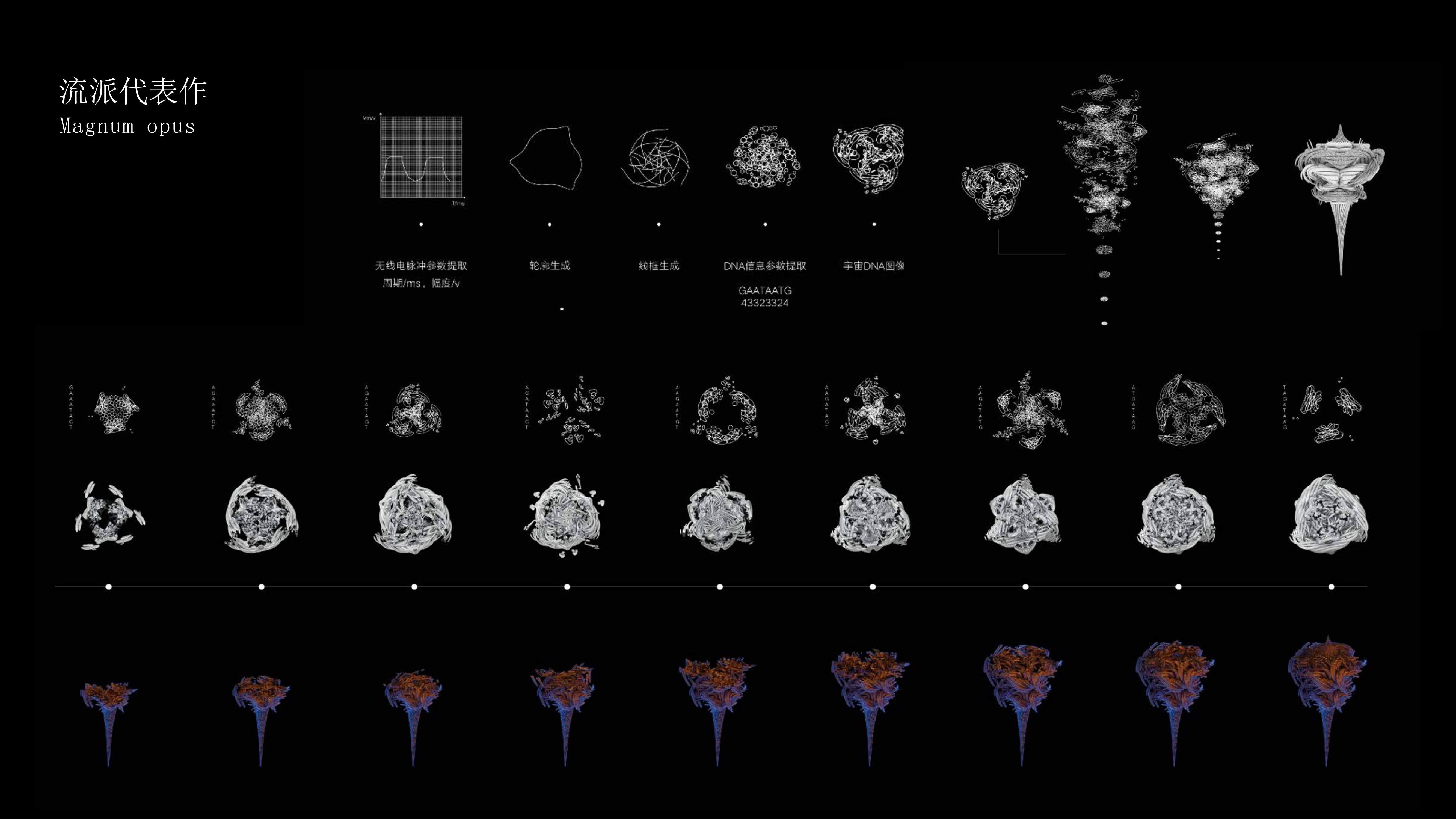

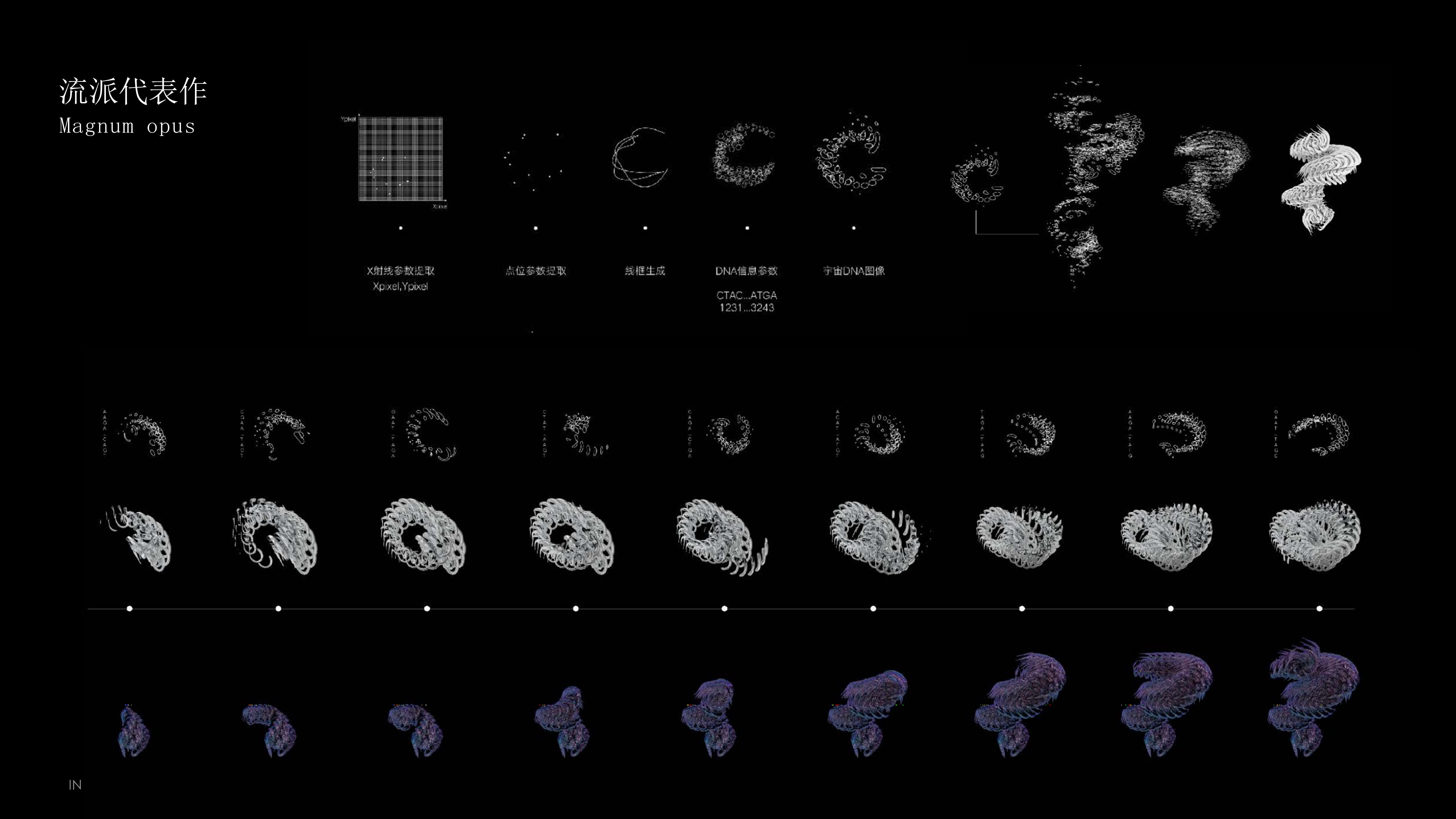

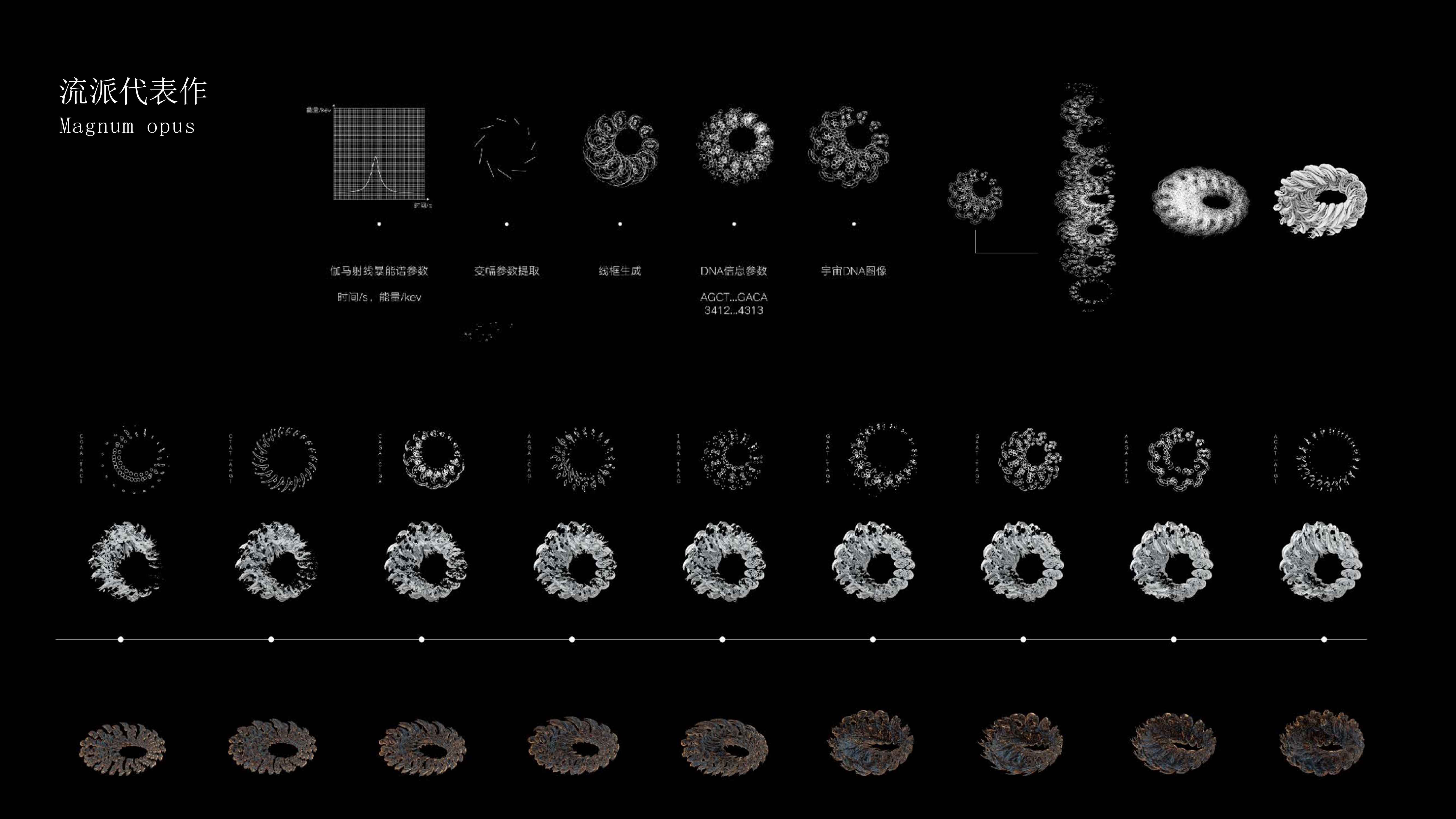

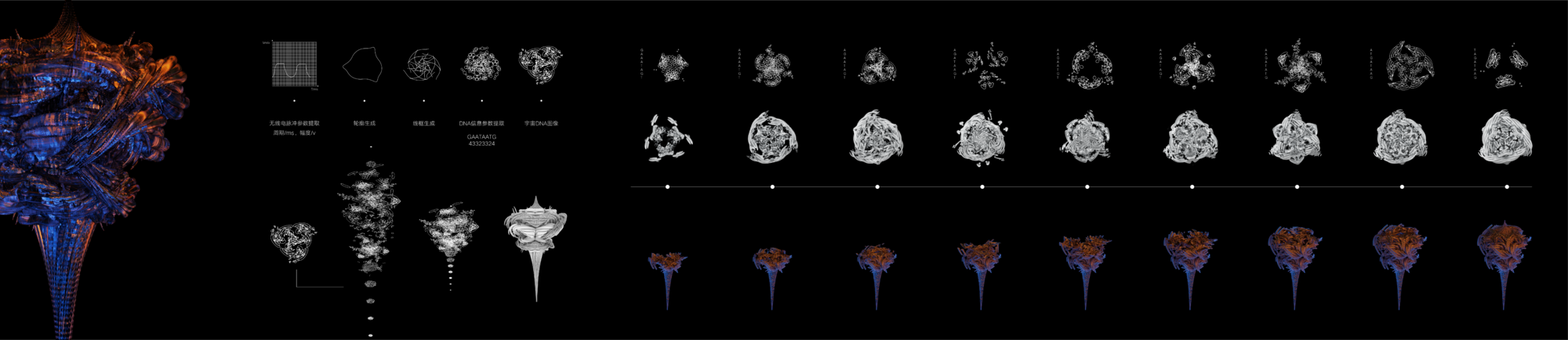

太空艺术品生长过程

作品在宇宙信号的影响下,随着携带的人体DNA的变化,于太空中生长而成。因此作品的作者可以理解为宇宙本身,作为人类向外进行精神对话的艺术载体。

宇宙DNA样本

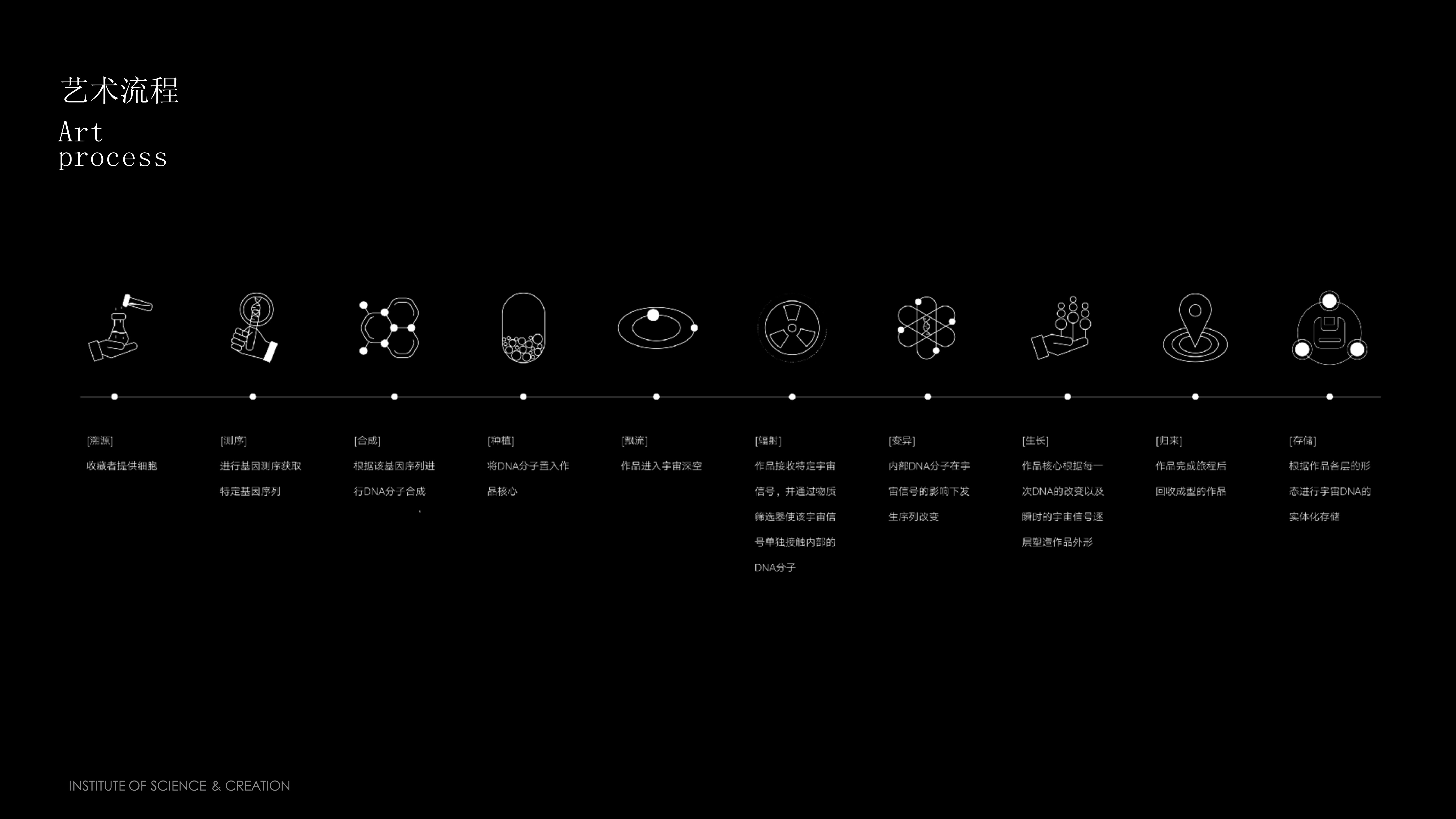

艺术流程:

·[溯源] 收藏者提供细胞

·[测序] 进行基因测序获取特定基因序列

·[合成] 根据基因序列进行DNA分子合成

·[种植] 将DNA分子置入作品核心

·[飘流] 作品进入宇宙深空

·[辐射] 作品接收特定宇宙信号,并通过物质筛选器使该宇宙信号单独接触内部的DNA分子

·[变异] 内部DNA分子在宇宙信号的影响下发生序列改变

·[生长] 作品核心根据每一次DNA的改变以及瞬时的宇宙信号逐层塑造作品外形

·[归来] 完成旅程后,回收成型的作品

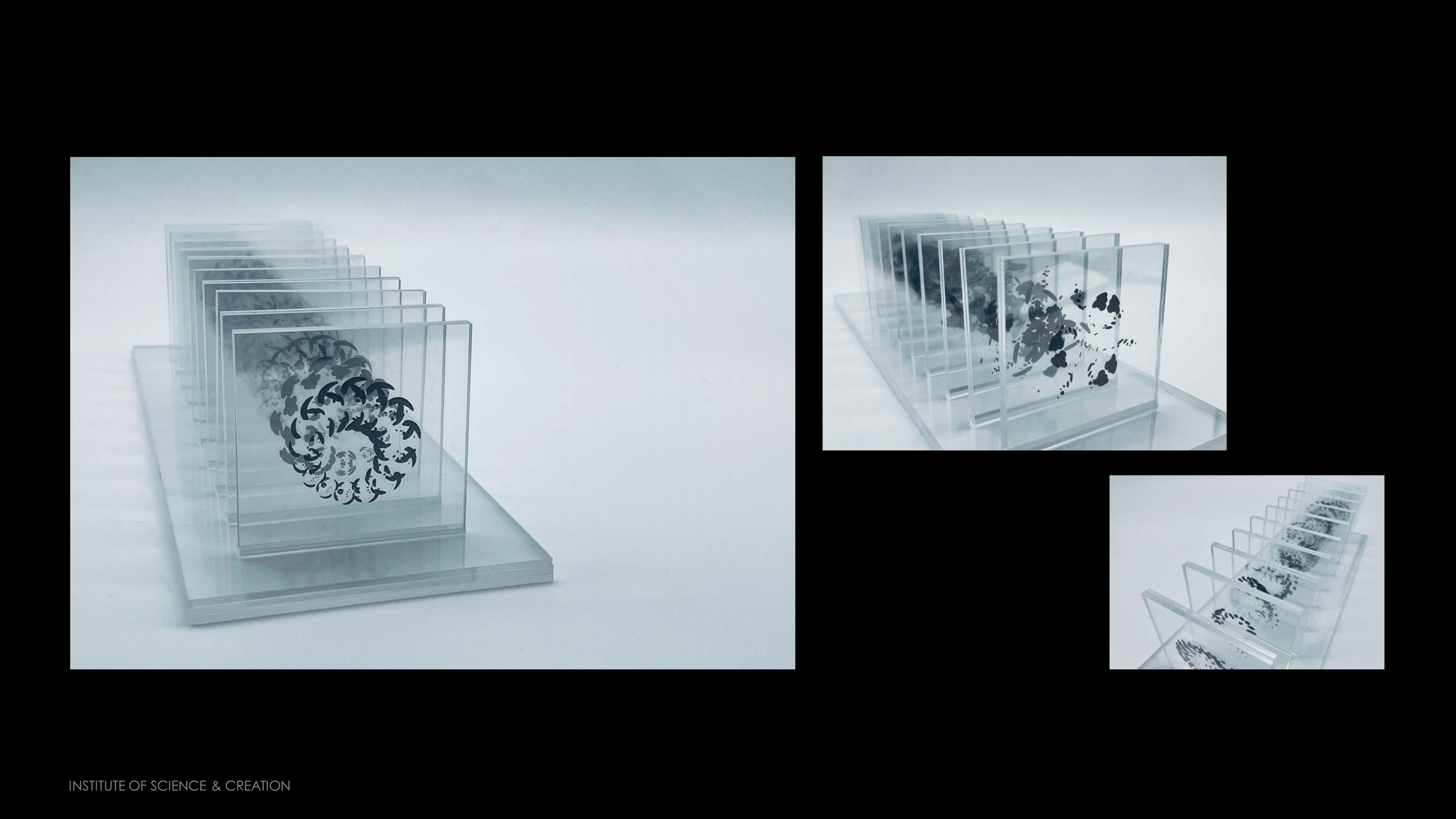

·[存储] 作品完成旅程后回收成型的作品根据作品各层的形态进行宇宙DNA的实体化存储

作品数字影像

详细设计方案

译文:作品从历史艺术思潮形成的主要影响因子出发,构想舱室时代的太空艺术。从艺术理念、艺术流程、艺术形式代表作品、流派宣言五个层面呈现虚构的太空艺术流派-—[,)主义。在太空移民成为可能的未来,太空拓展塑造新的社会现实,封闭舱体成为人类生境,太空技术进入大众生活,地球情节或许向宇宙情结转变。舱室时代的太空艺术作为人类向外寻求交流与连结、信仰与寄托的精神载体,以宇宙辐射和人体DNA塑造“生长”的艺术品。描绘太空生境下的艺术景观,呈现未来艺术介入航空科学领域的可能形式,反映对人类意志与宇宙实存的思考。

艺术反映着世界,也参与世界的建构。人们在漫长的艺术历史中窥见文明进程,在纷繁的艺术景观中反思社会现实,可见艺术为认知世界与认知自我提供了独特的纬度。对未来艺术的猜想与呈现将引发怎样的思辨?在太空移民成为可能的未来,在太空环境、太空技术、太空感官等太空因子的影响下,将形成怎样的艺术景观与艺术思考?

在这样的设计思考下,本作品从历史艺术思潮形成的主要影响因子出发,构想舱室时代的太空艺术。从艺术理念、艺术流程、艺术形式、代表作品、流派宣言五个层面呈现虚构的太空艺术流派——[ , ) 主义。

背景语境:

从历史上艺术思潮形成的主要影响因子——政治经济、社会环境、科学技术三方面分析舱室时代可能的社会面貌。

政治经济方面,国际关系的范围扩展至太空,国际局势变化。太空领地,太空资源等太空权利的争夺,以及太空产业的开发引发新的社会矛盾。社会环境方面,信息技术和生物技术的发展使自由主义和人的价值受到挑战,未知和迷茫驱使人们寻求精神信仰。人们生活在集居住和各项基础设施为一体的空间站内,居住环境封闭。高度智能化、信息化、虚拟化导致实体感知的缺乏。太空繁衍可以实现,失重、强光照变幅、噪音等突出问题有所缓解,但仍需人体适应。地球情结逐代减弱,封闭舱体中的太空人类更渴望向外的宇宙的感知。科学技术方面,太空技术的成熟和太空教育的普及,使太空技术进入普通民众的生活。艺术得以介入曾经纯粹而严密的科学领域。

艺术理念:

艺术思潮是在一定历史时期和一定地域内,随着社会生活的发展以及艺术自身的发展,在艺术领域里形成的具有广泛影响的艺术思想和艺术创作潮流。在某一艺术思潮的指引下往往会形成各种以此为中心理念的艺术流派。本作品构想的艺术流派理念基于过去、现在、未来的时间逻辑进行推演,通过对后现代艺术思潮和当代艺术思潮的成因分析,塑造出一种宇宙情结之下的艺术理念。

宇宙情结:人类探索宇宙,也是在寻求对话和寄托,寻求已知的人类生境中无法获得的陪伴、希望与永恒。未来太空生活使人类更进一步地接触宇宙,催生出更深层的宇宙情结。三代艺术品都直接暴露于宇宙环境中,作为受限于封闭太空舱体内的人类向外探寻、向外感知的精神寄托。

对话无限:DNA 是自然界最古老、适应能力最强的数据存储方式。它代表人类身体最根本的自然生物属性,将人类和宇宙的对话构建在生物密码和宇宙密码的交融之中。艺术品作为宇宙信息和DNA信息的转译者,实现着超越人体生物性局限的精神对话。其中的转译机制可能是“无意义”的,但人类的科学共识只是无数科学世界中的一种。人类可能永远无法破译某种宇宙信息,但同时也可以用任何方式予以解读。

太空媒介:艺术与太空技术的融合,使艺术得以介入曾经纯粹而严密的科学领域。意味着在人类的理性科学共识中延展出非理性的无尽想象,象征多元世界的无限可能以及对人类认知体系的思辨与超越。

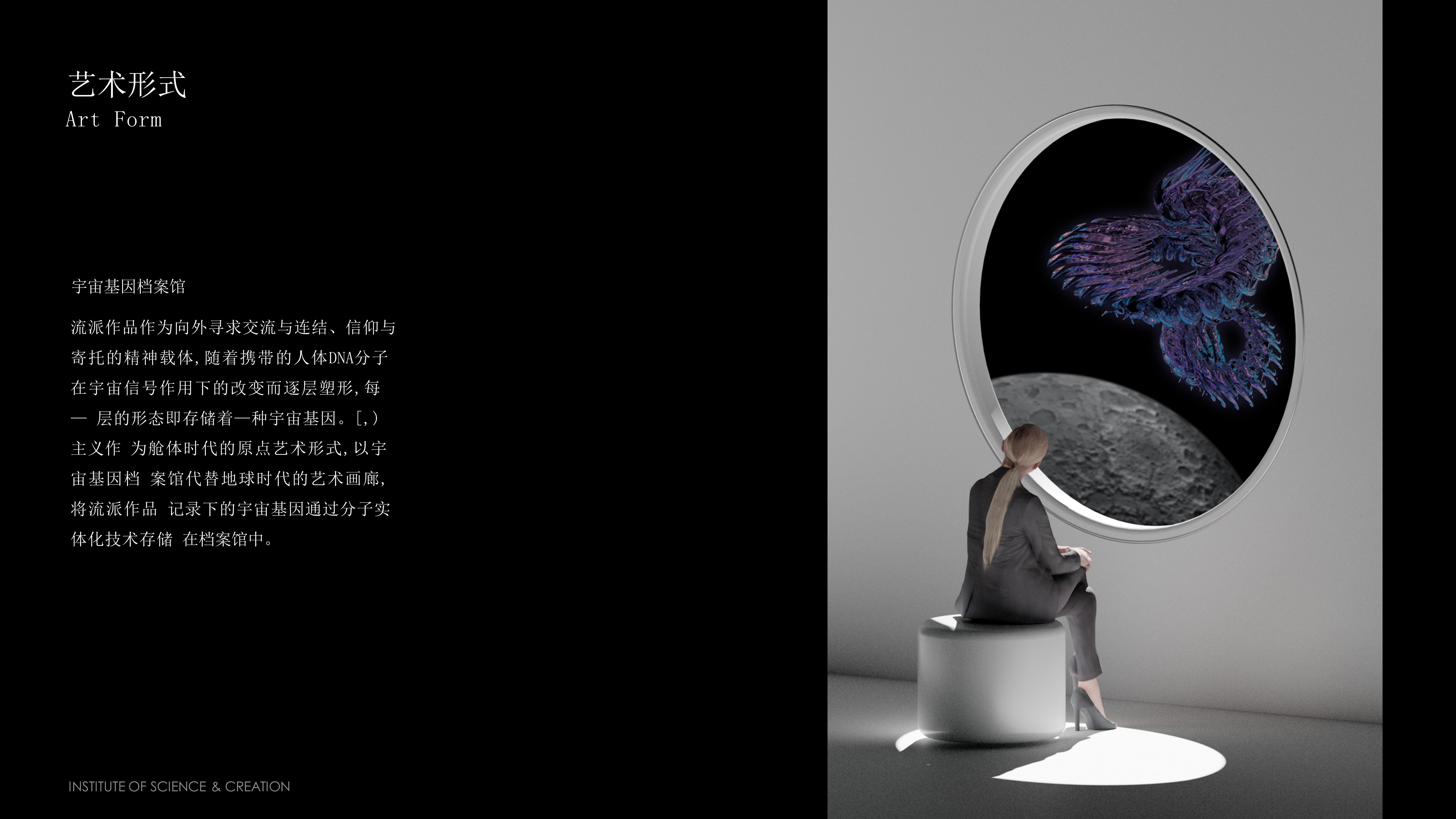

艺术形式:

以宇宙基因档案馆的形式呈现[ , )主义。流派作品作为向外寻求交流与连结、信仰与寄托的精神载体,随着携带的人体DNA分子在宇宙信号作用下的改变而逐层塑形,每一层的形态即存储着一种宇宙基因。[,)主义作为舱体时代的原点艺术形式,以宇宙基因档案馆代替地球时代的艺术画廊,将流派作品记录下的宇宙基因通过分子实体化技术存储在档案馆中。

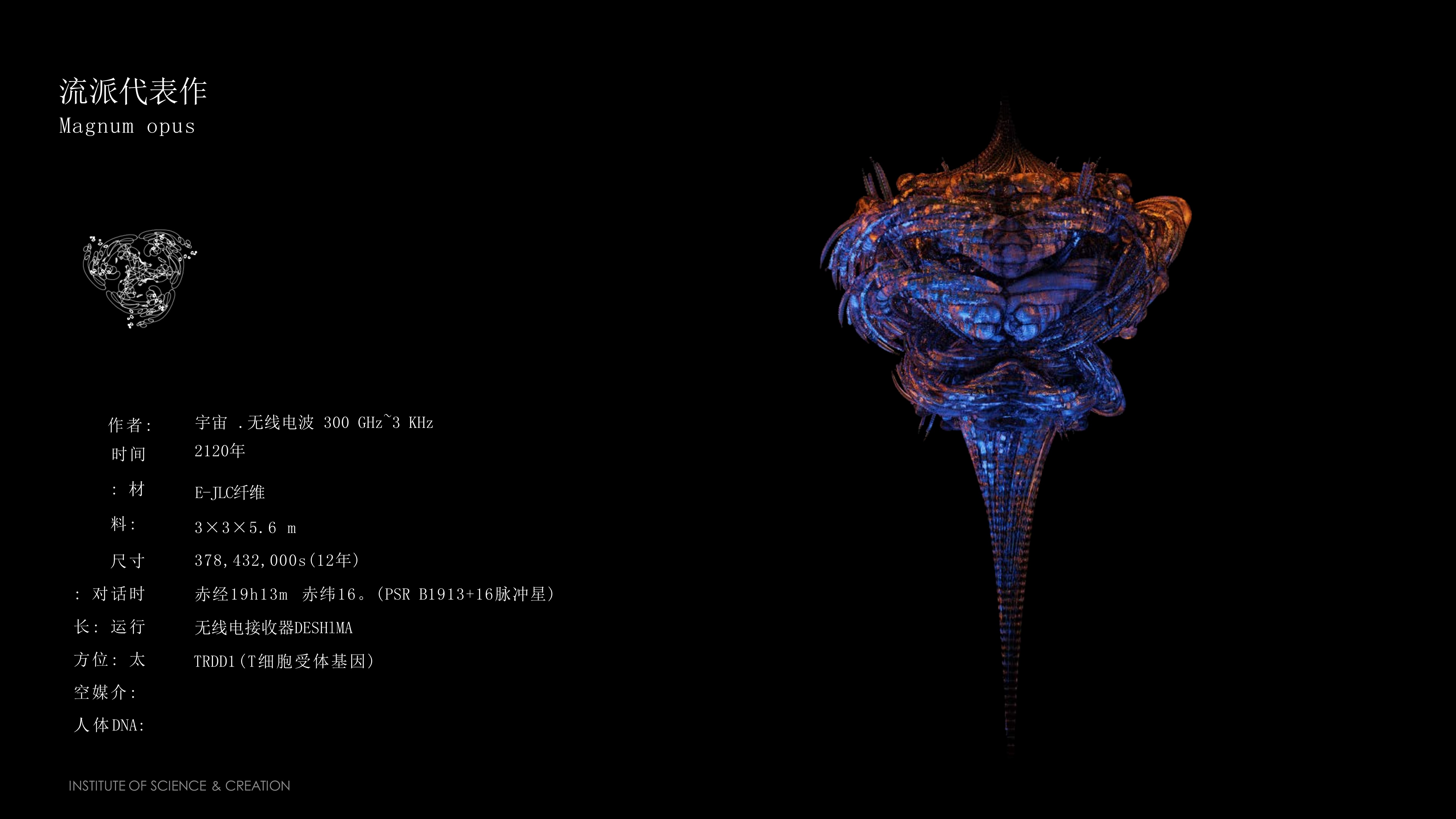

代表作品:

基于对无线电波、X射线和伽马射线三大类宇宙辐射信号以及现有太空媒介的研究,通过参数化手段,根据三种宇宙信号的主要参数特征设计出三件代表作品。作品在宇宙信号的影响下,随着携带的人体DNA的变化,于太空中生长而成。因此作品的作者可以理解为宇宙本身,作为人类向外进行精神对话的艺术载体。

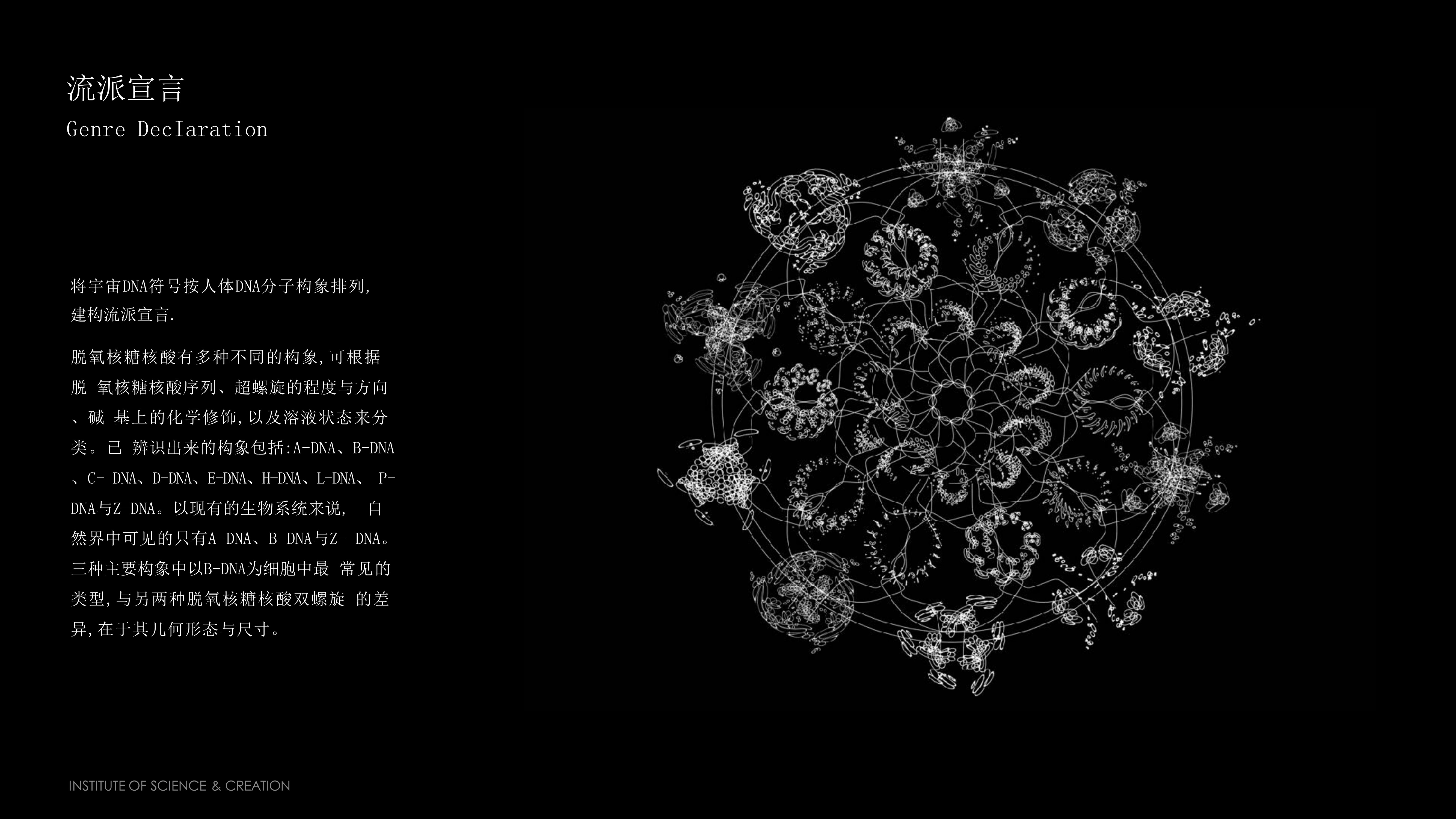

流派宣言:

将宇宙DNA符号按人体DNA分子构象排列,建构流派宣言。脱氧核糖核酸有多种不同的构象,可根据脱氧核糖核酸序列、超螺旋的程度与方向、碱基上的化学修饰,以及溶液状态来分类。已辨识出来的构象包括:A-DNA、B-DNA、C-DNA、D-DNA、E-DNA、H-DNA、L-DNA、P-DNA与Z-DNA。以现有的生物系统来说,自然界中可见的只有A-DNA、B-DNA与Z-DNA。三种主要构象中以B-DNA为细胞中最常见的类型,与另两种脱氧核糖核酸双螺旋的差异,在于其几何形态与尺寸。以B型构象作为流派宣言的视觉框架,象征人类与宇宙的连结,意含着流派的艺术理念。

创作团队由胡玥茗、计欢欢组成,她们来自创新设计学院技术与造物研究所,作品聚焦于生物设计、思辨设计以及生成式设计,涉及计算机科学、生物学、材料生态学等跨学科领域,关注新技术语境下的自然观念和文化思考。