2025_设计价值奖_严宜舒_全系列6套设计展示

2025_设计价值奖_严宜舒_作品展示_Look4

2025_设计价值奖_严宜舒_作品展示_Look4设计细节

2025_设计价值奖_严宜舒_作品展示_Look1设计细节

2025_设计价值奖_严宜舒_作品展示_Look5设计细节

2025_设计价值奖_严宜舒_Video_HD

2025_设计价值奖_严宜舒_详细设计方案_pic

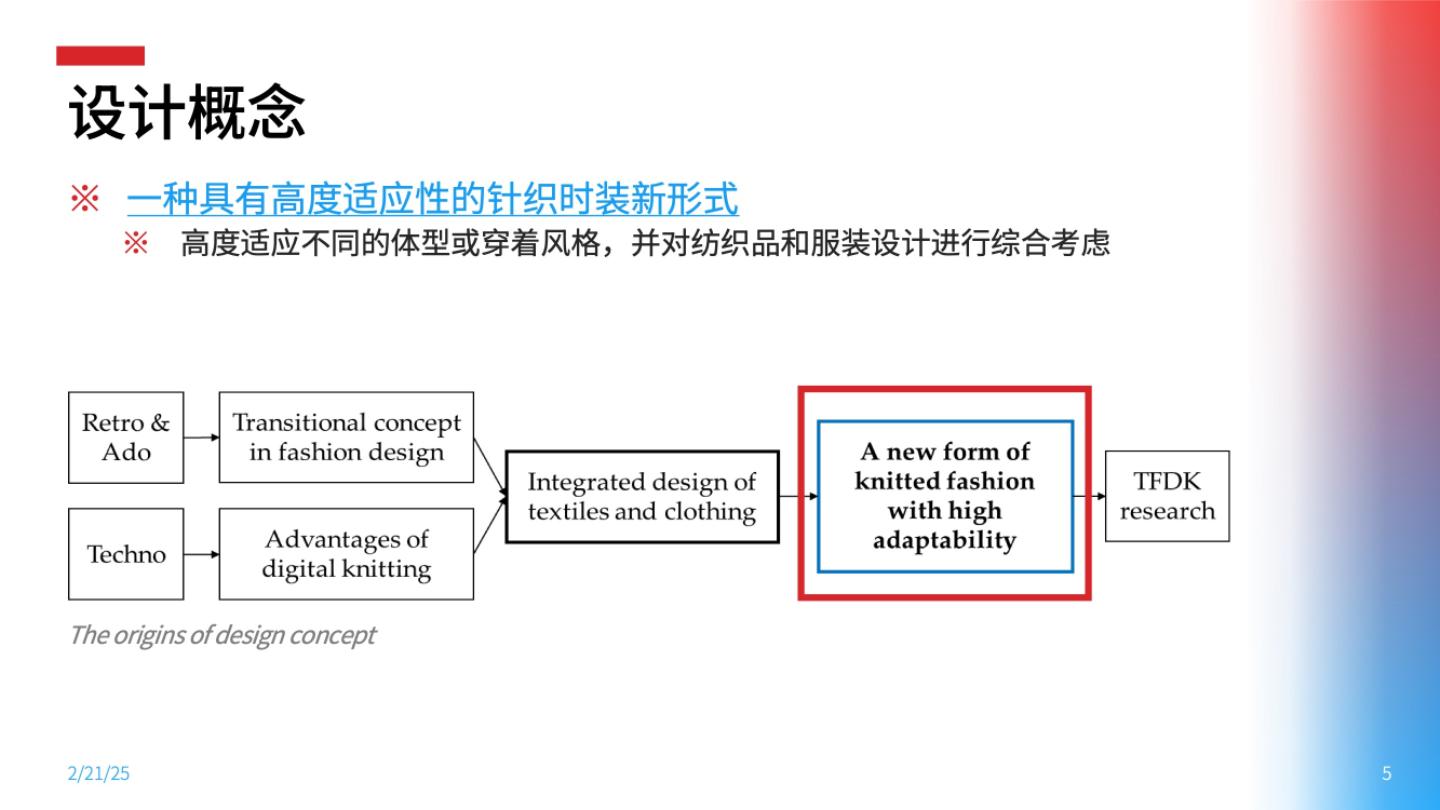

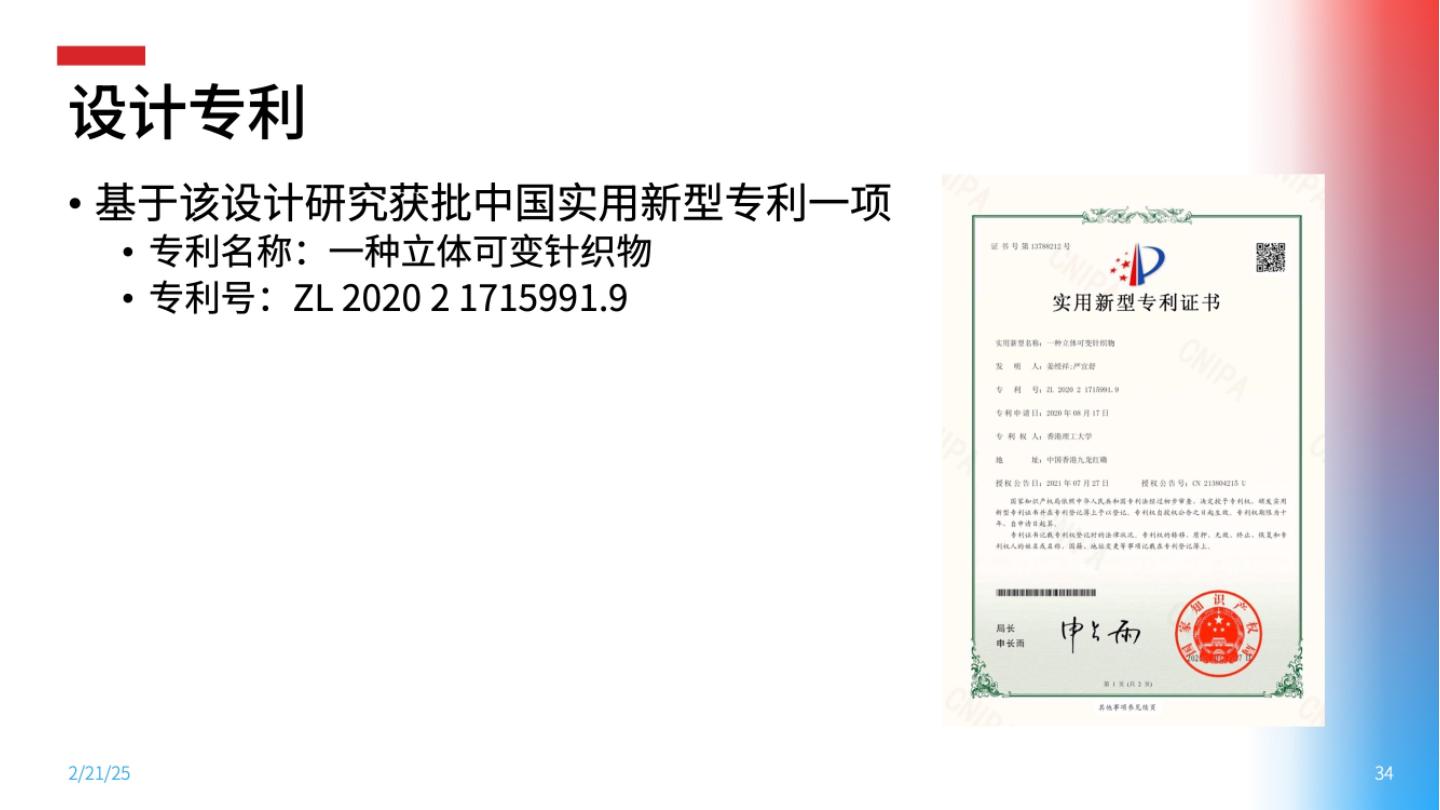

此系列设计源于我的博士课题“可塑性服装”设计研究的实践成果。 "可塑性服装"的概念旨在设计并制造一种简单轻便的现代可持续性服装,能够通过结构变化适应不同人群的身材或个人身体的变化。数码针织技术是实现这一设计概念的技术基础。数字化设计使得从面料到成品服装的制造实现了零浪费、零剪裁,特殊的面料结构体现了“相同的布做不同衣服”的概念(例如,一款造型仅由三块完全相同的面料组成)。这一设计探索了以技术研究为先导的“织而成之”的可持续设计新路径。

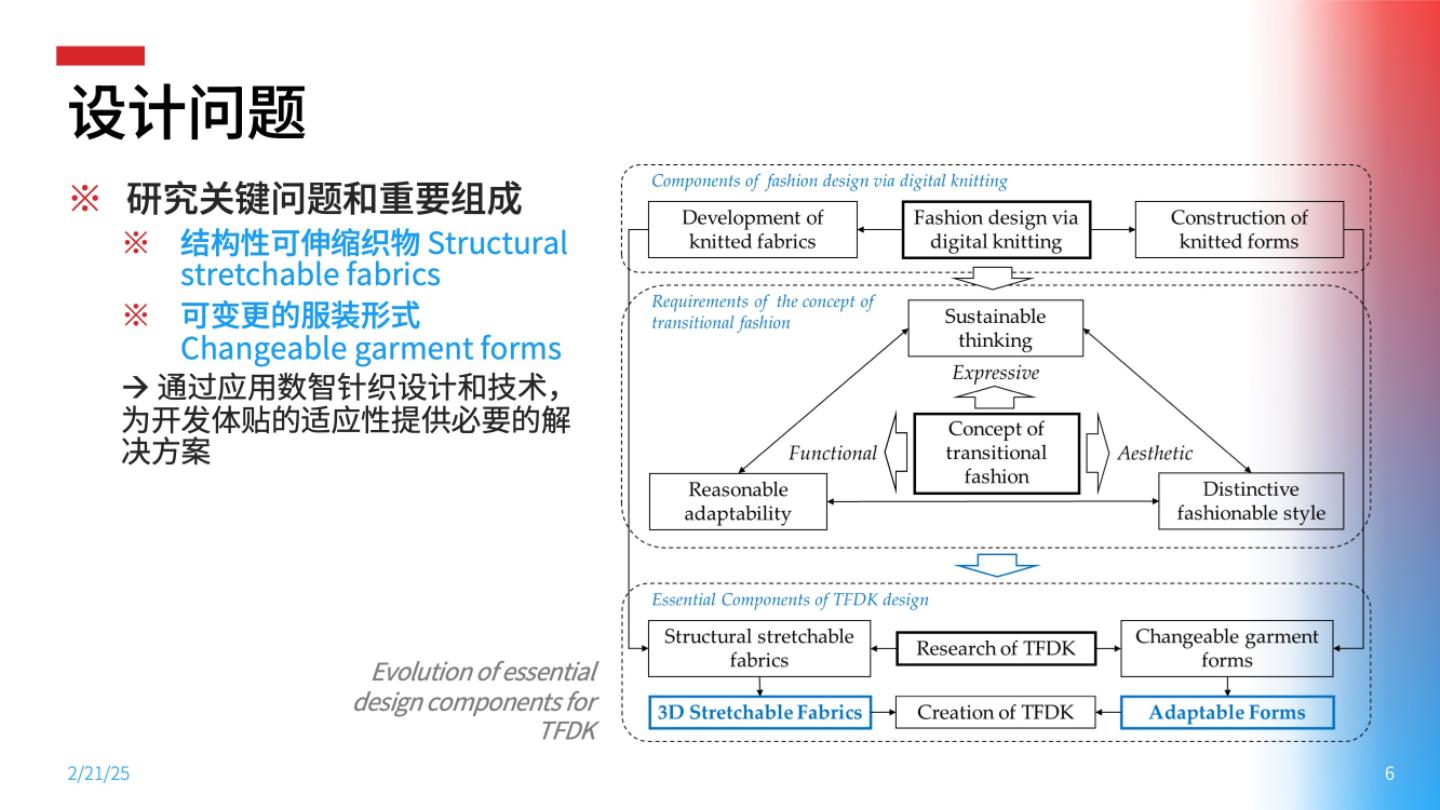

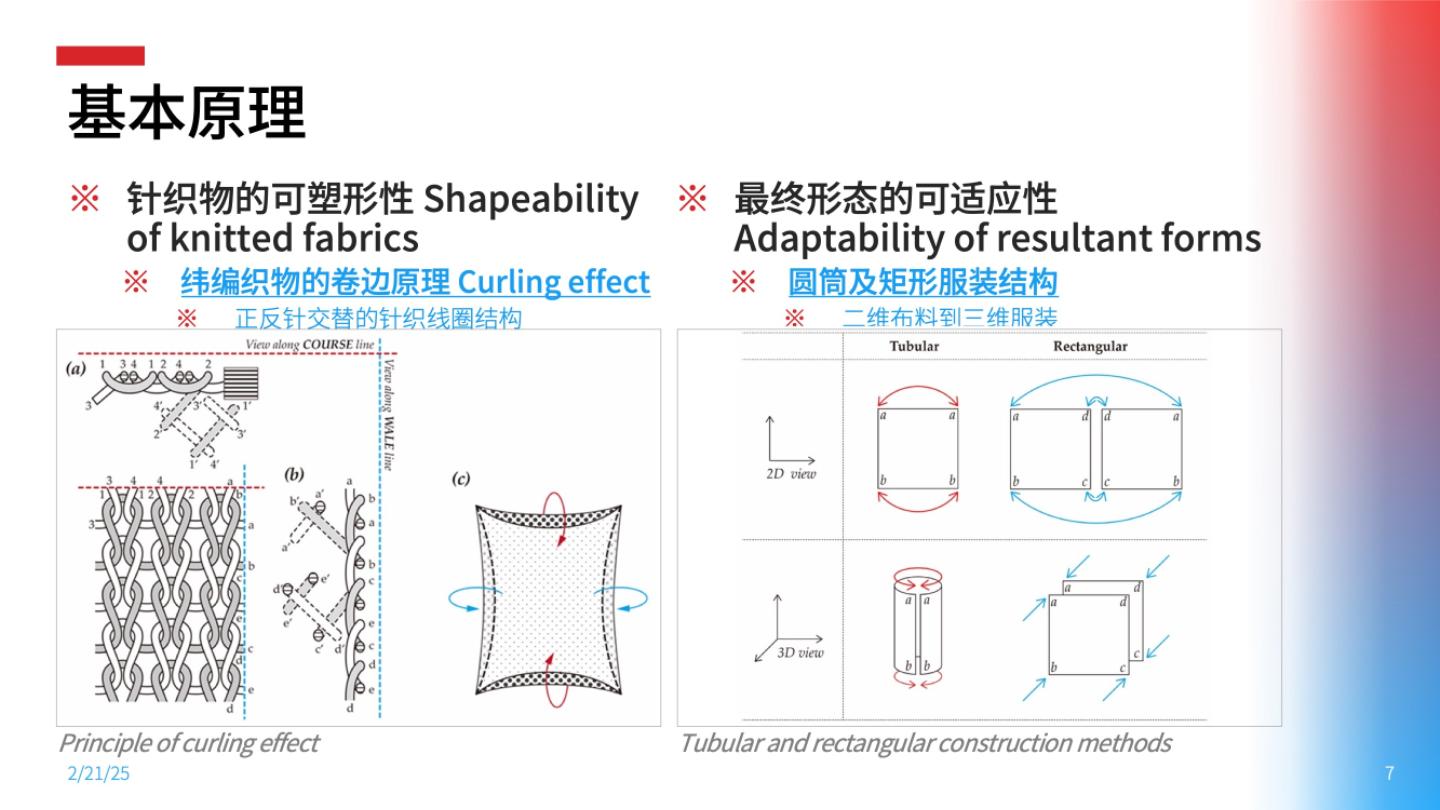

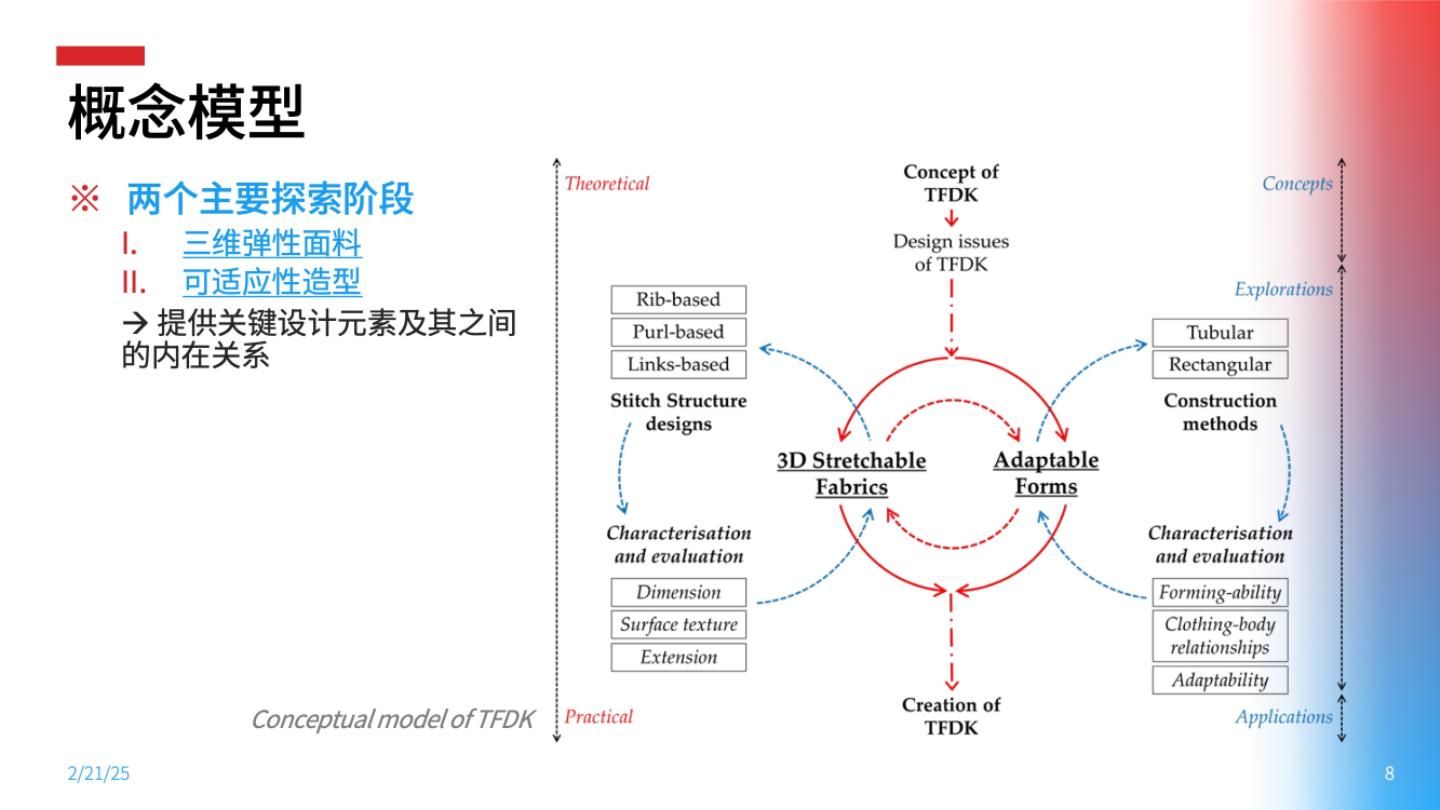

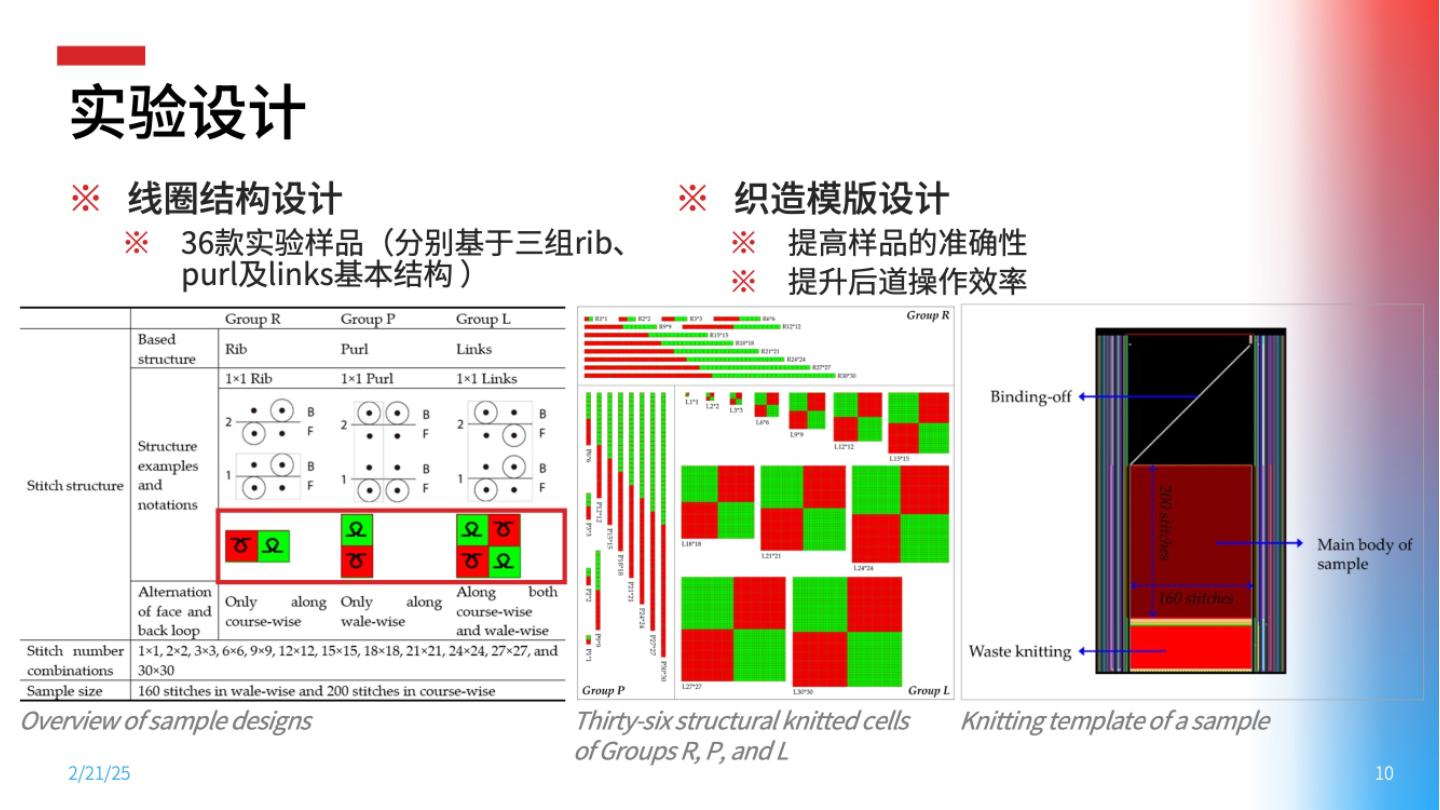

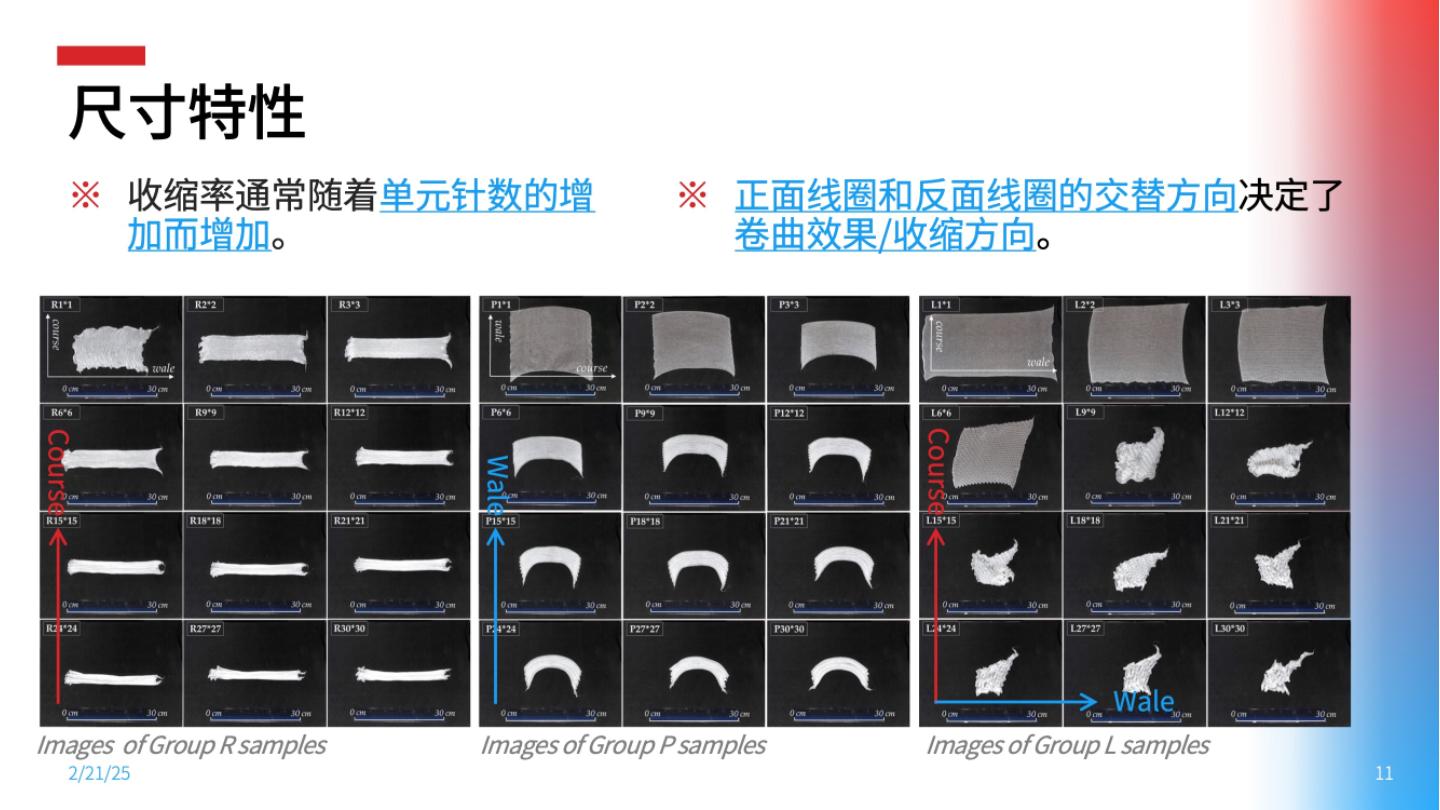

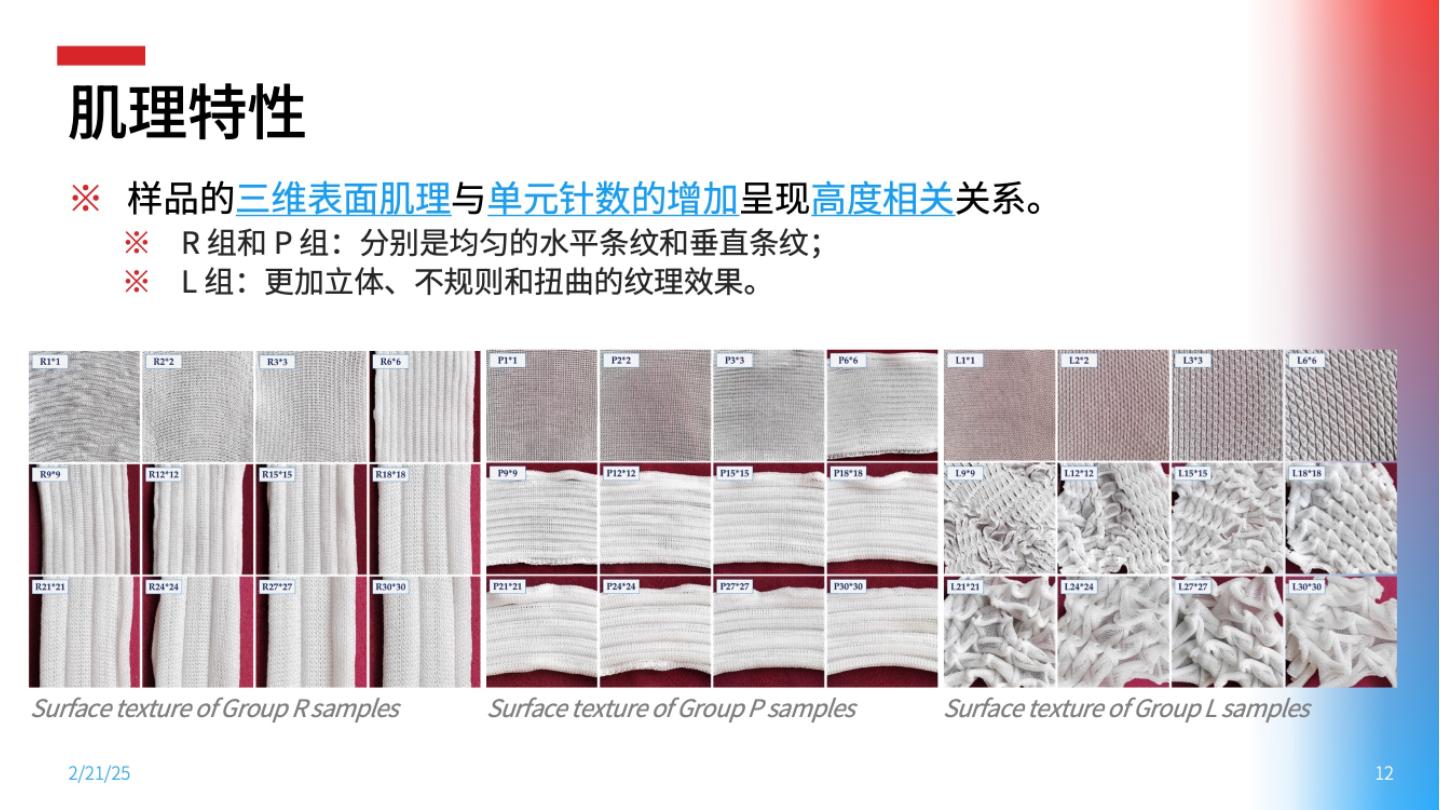

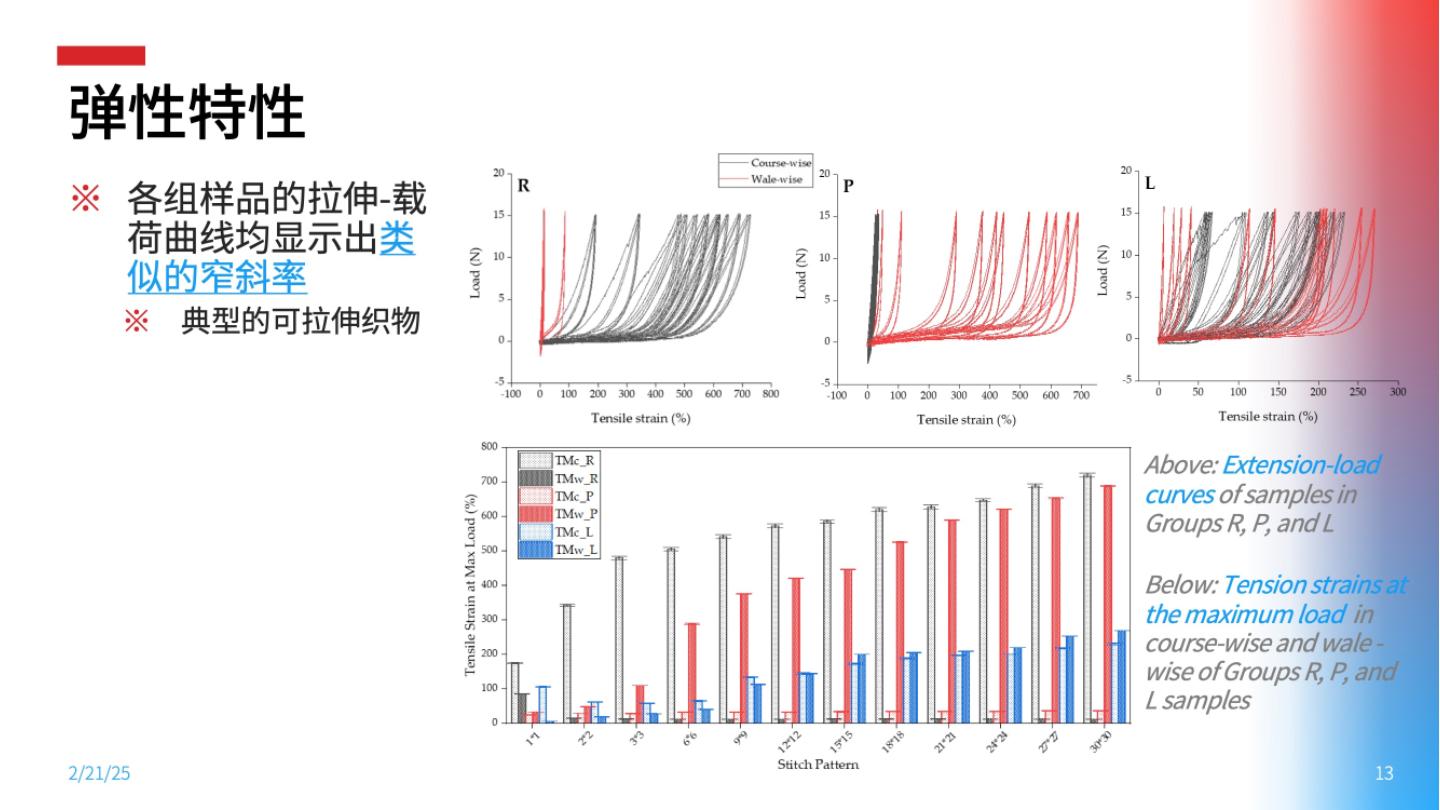

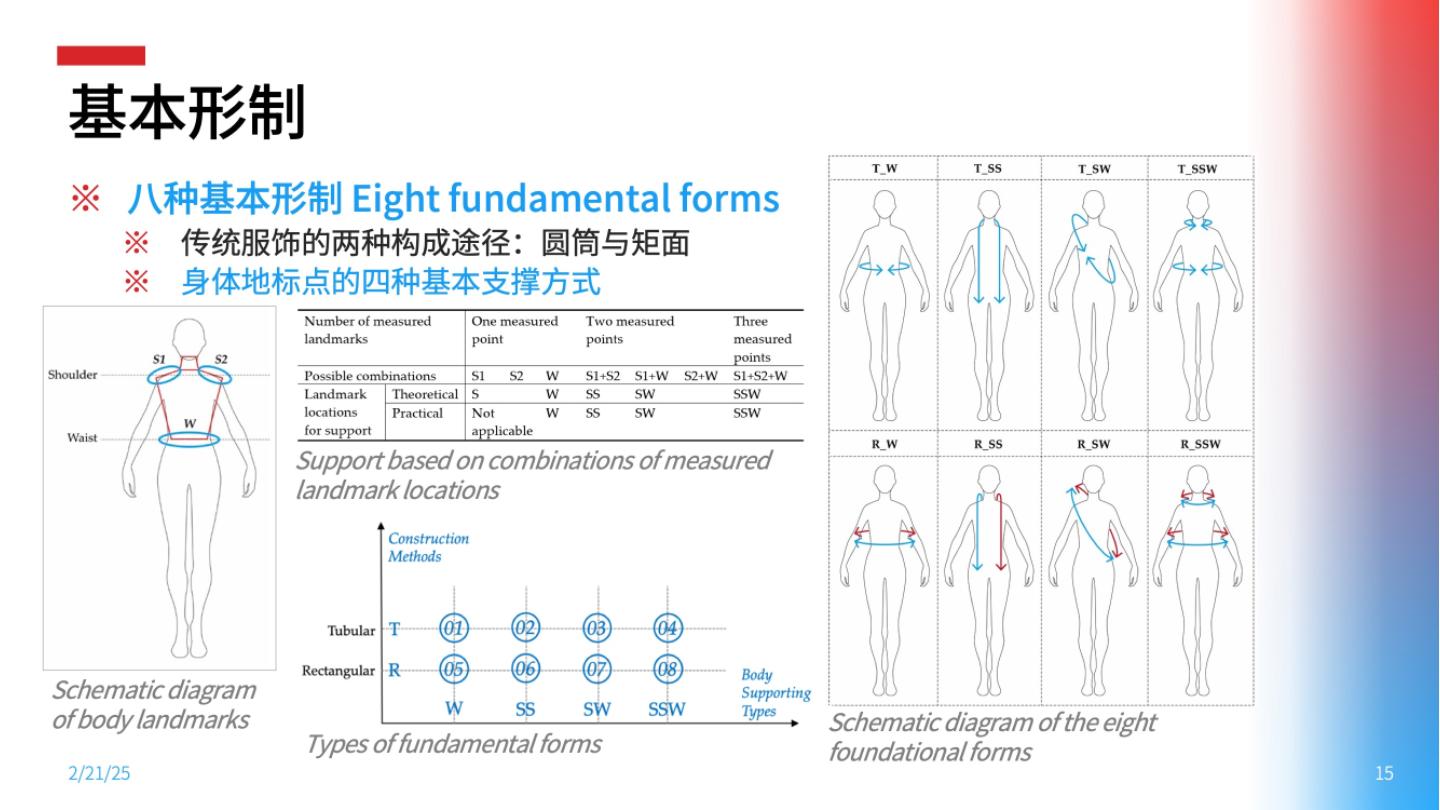

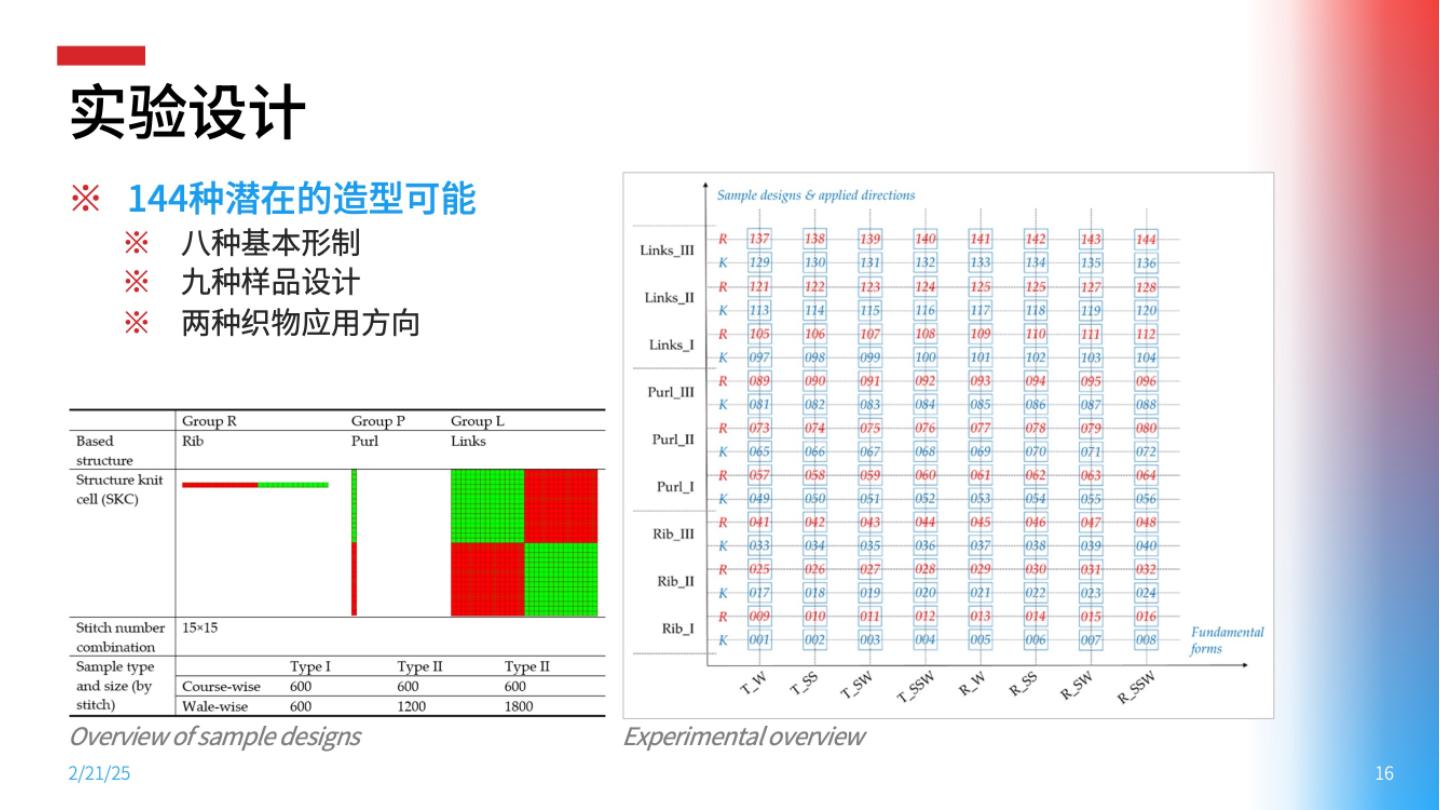

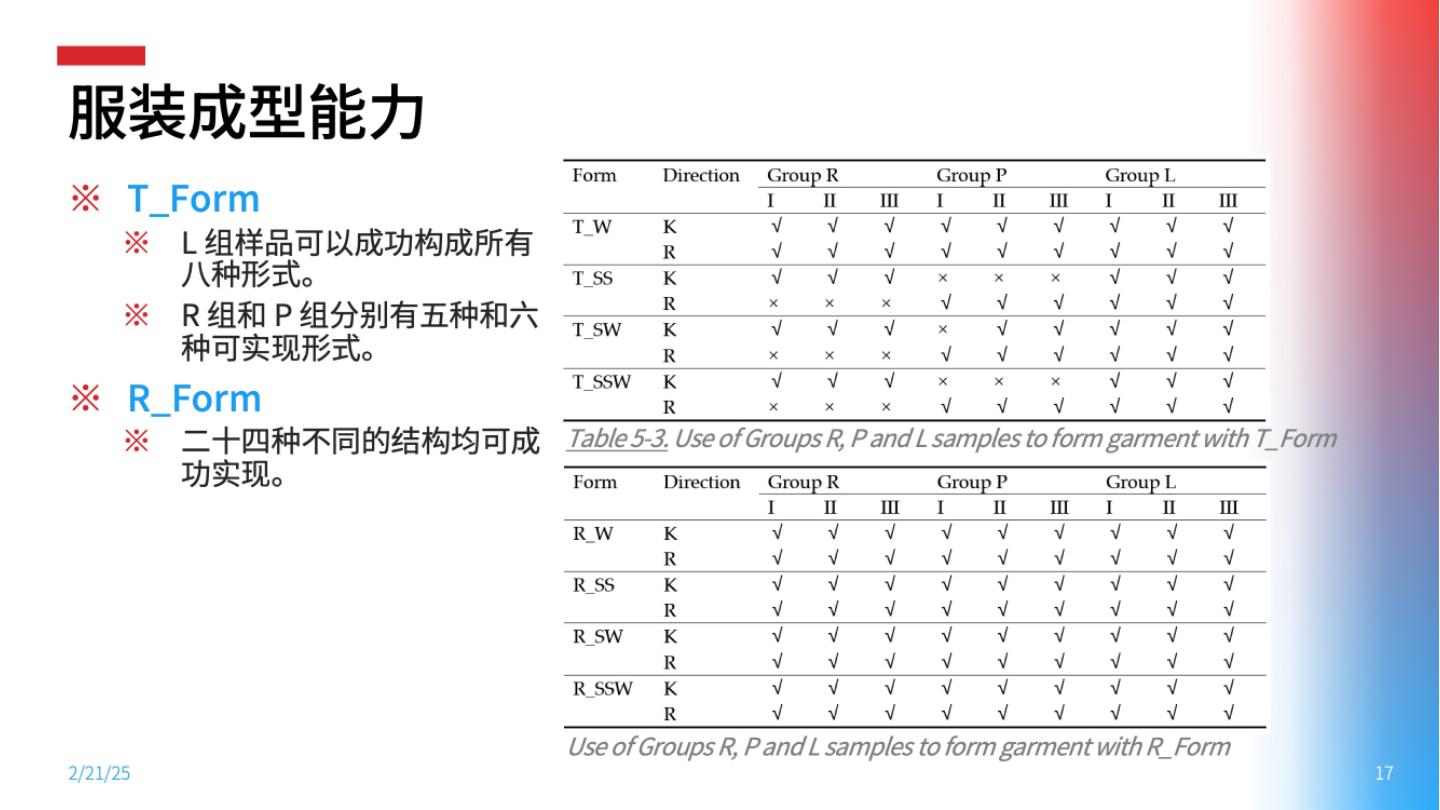

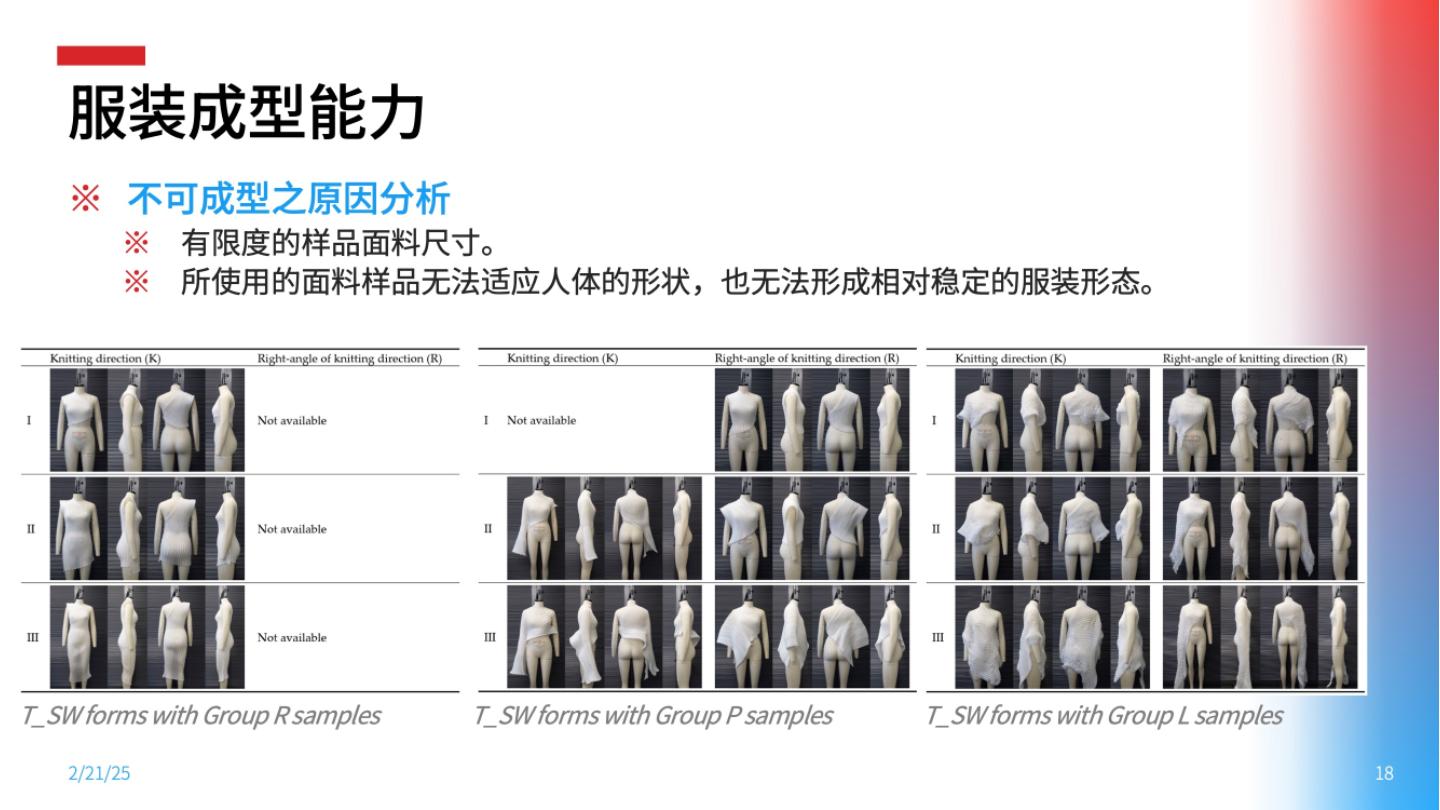

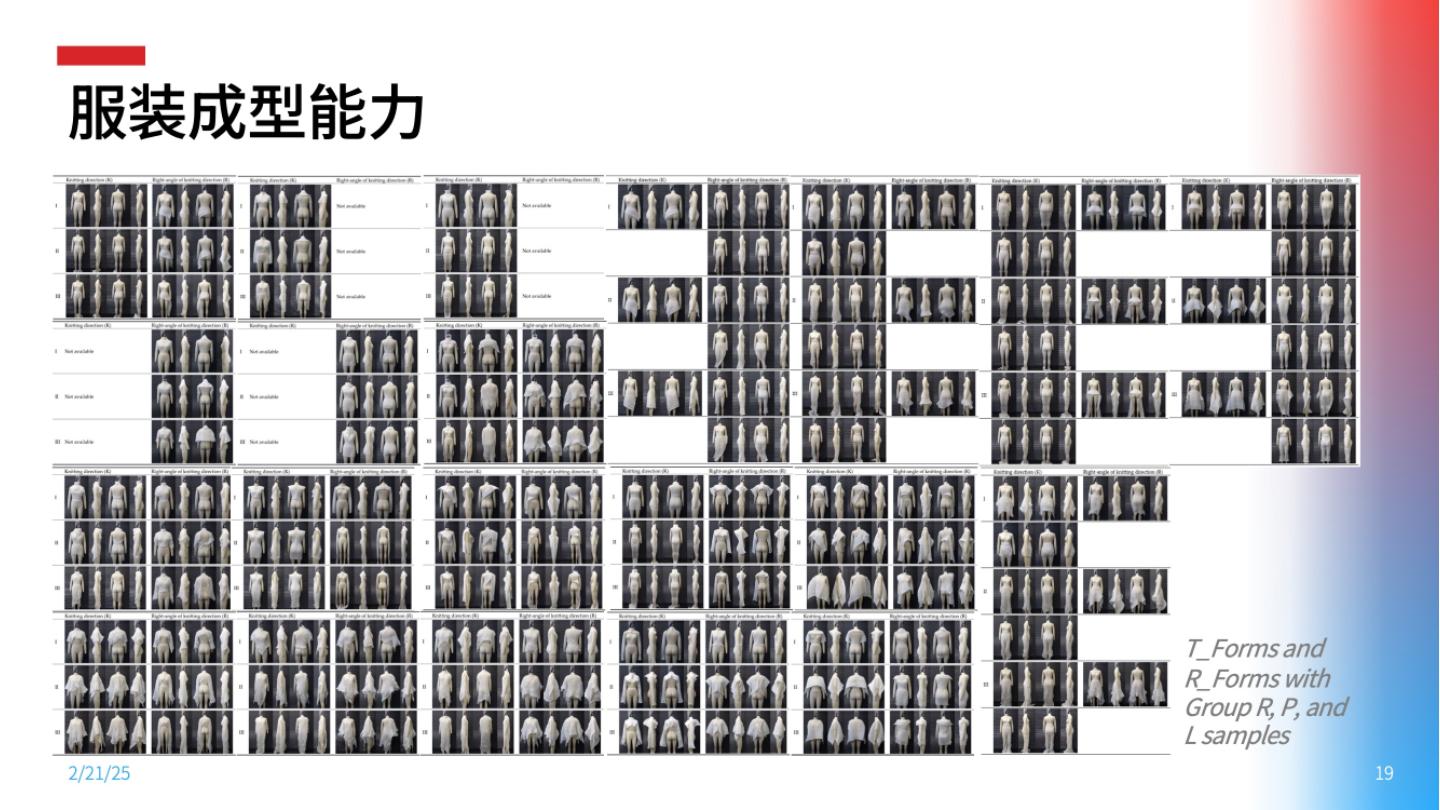

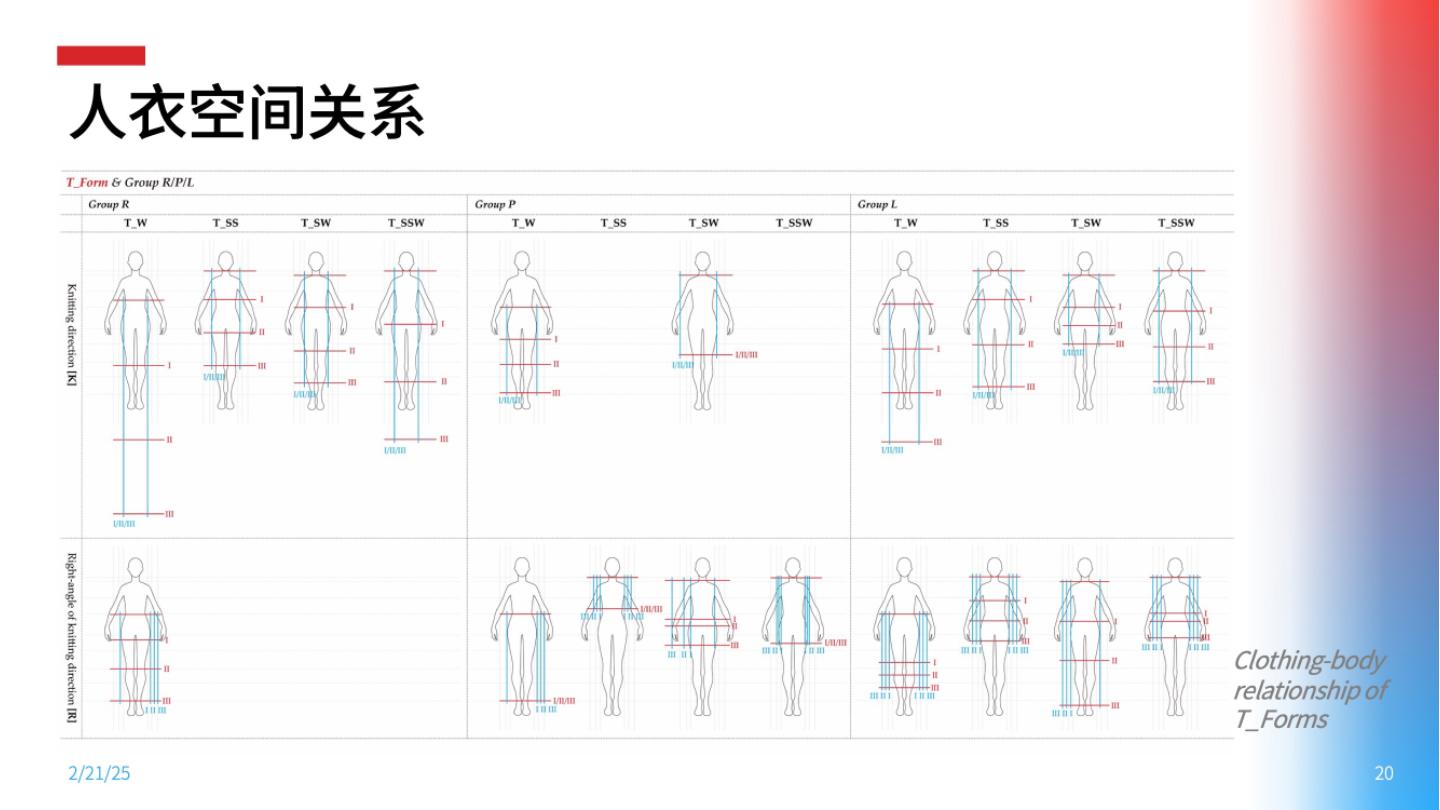

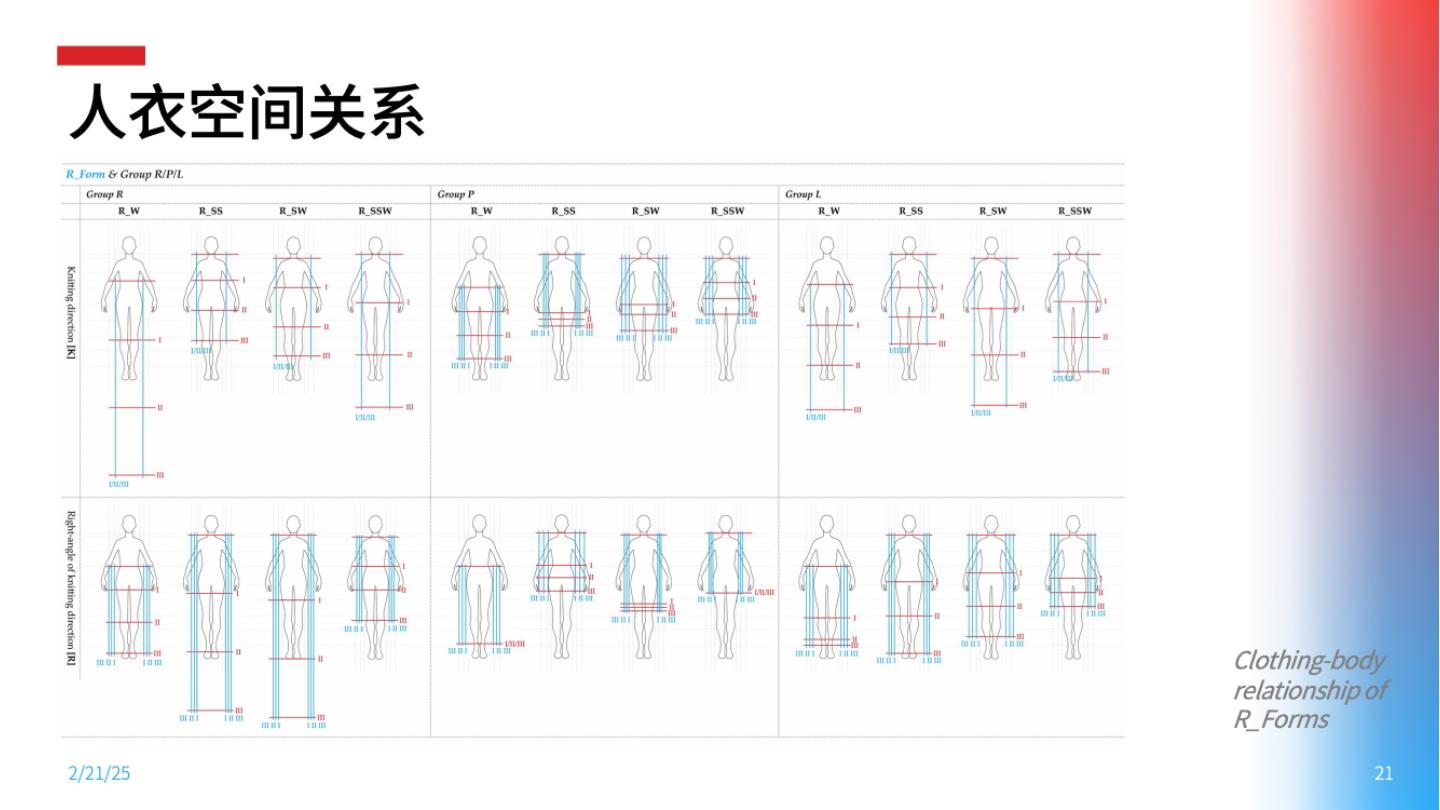

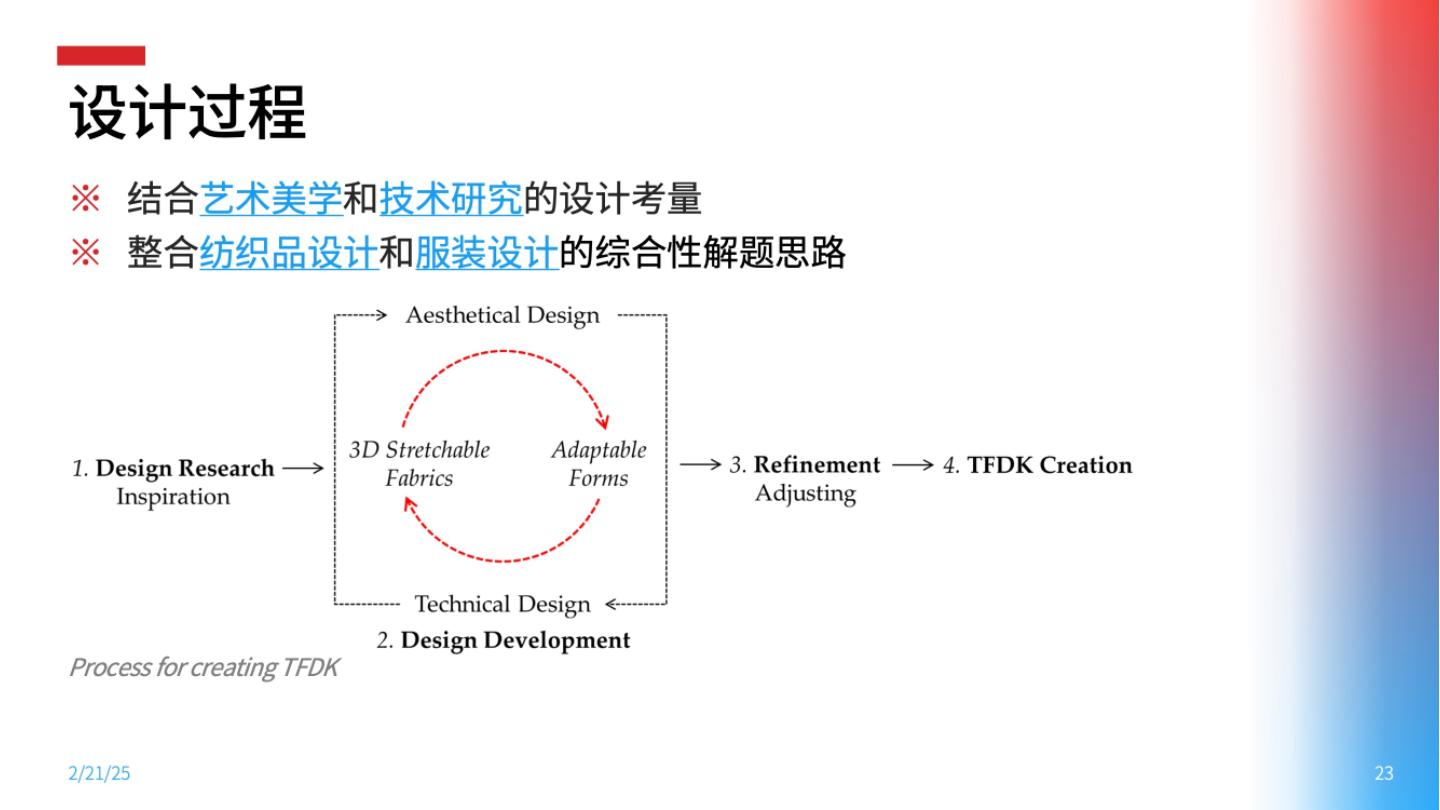

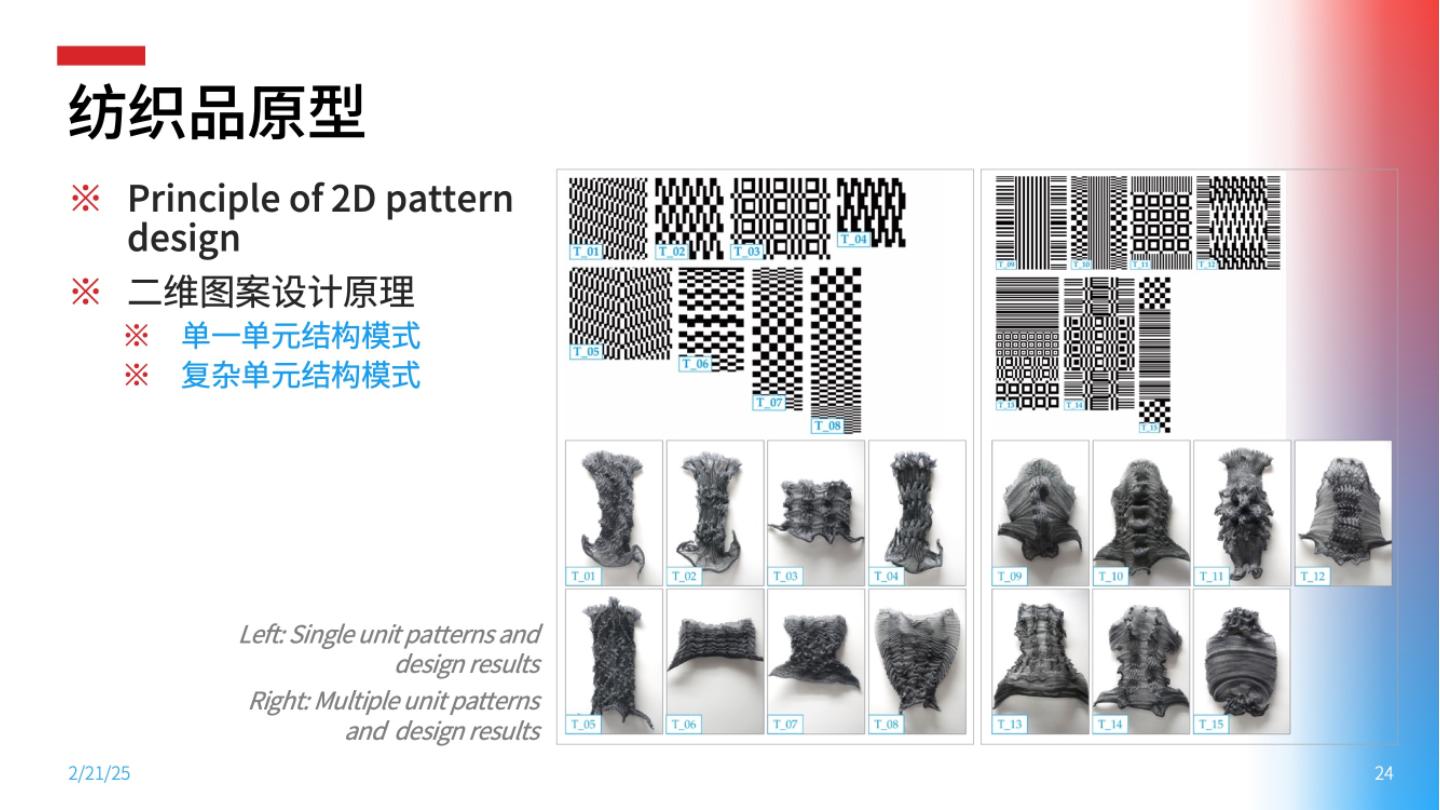

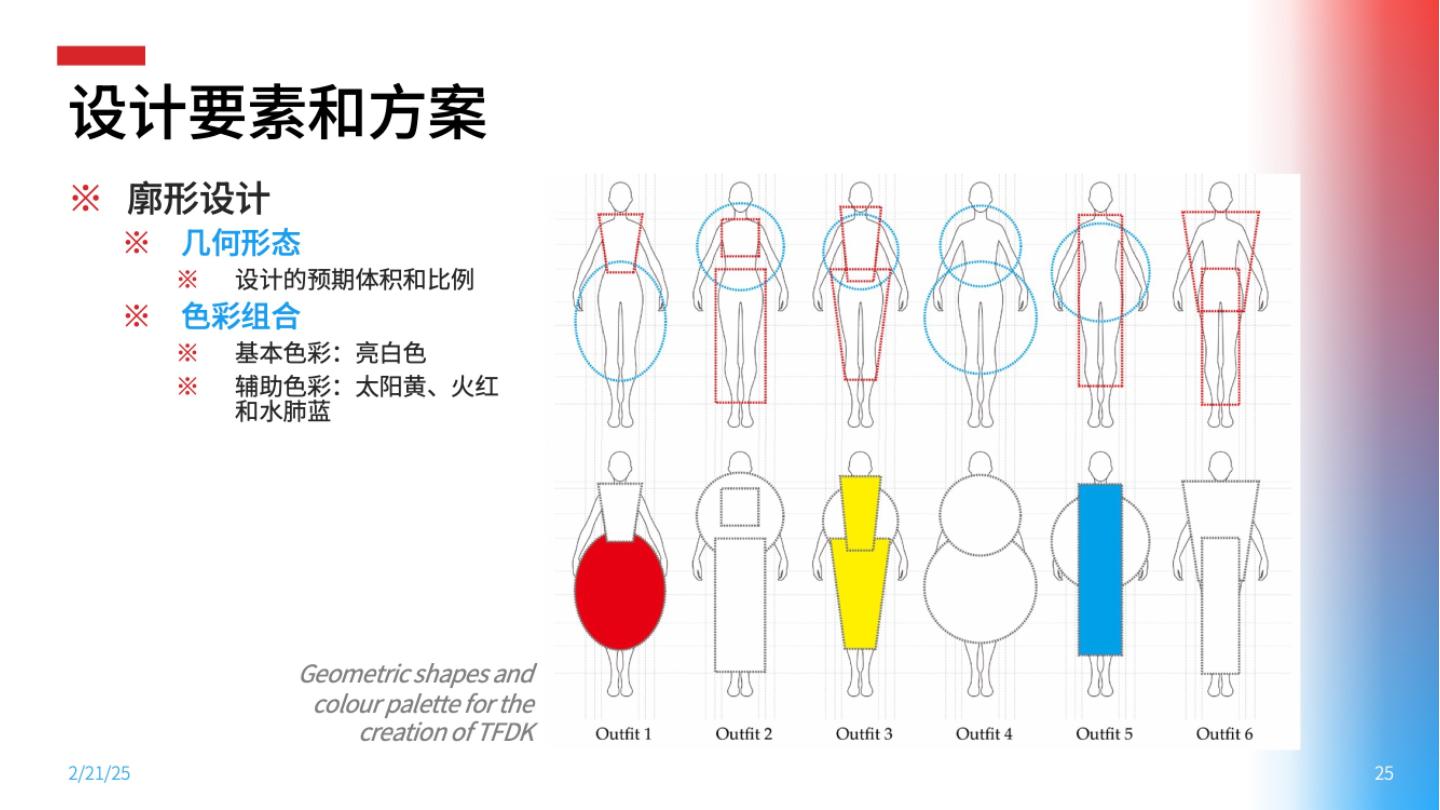

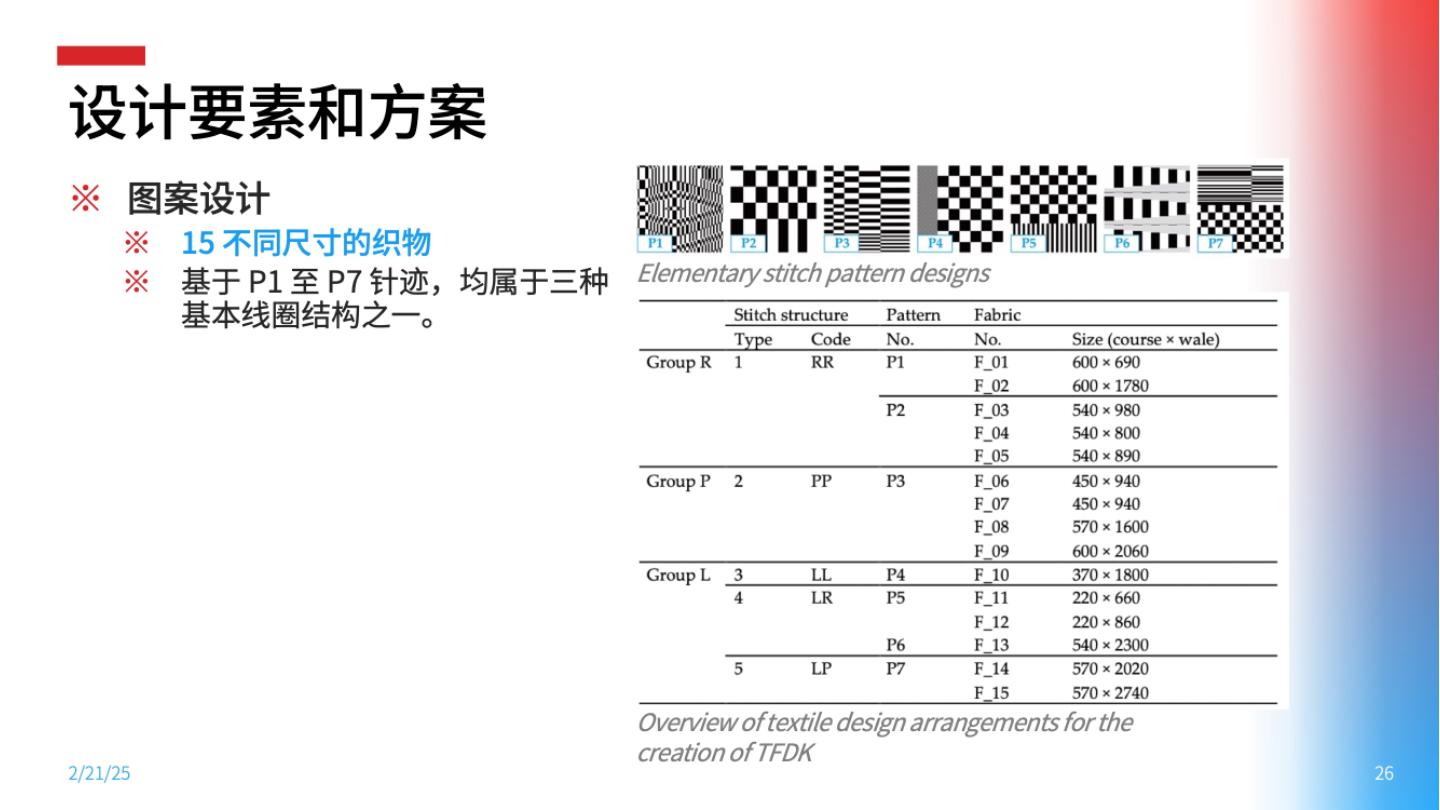

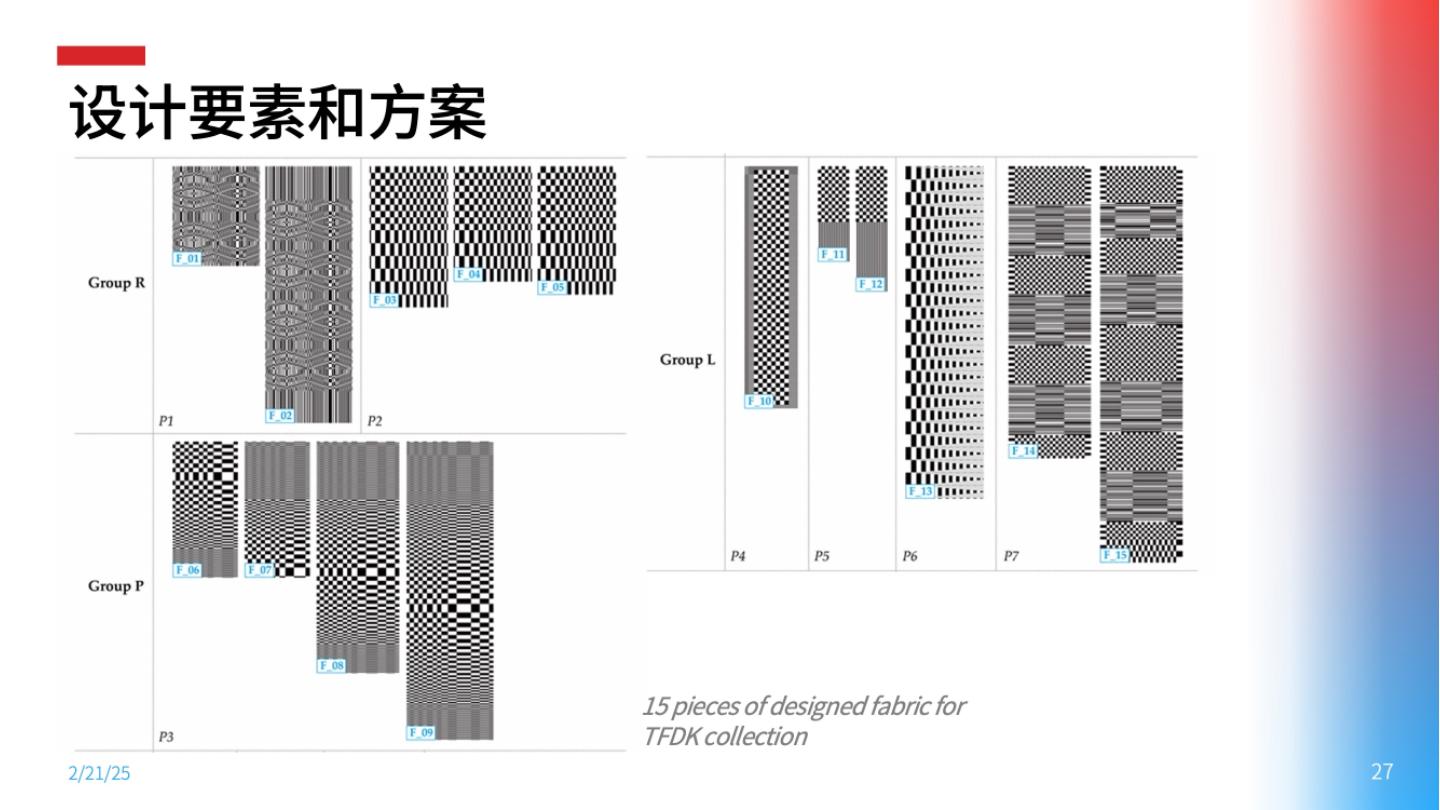

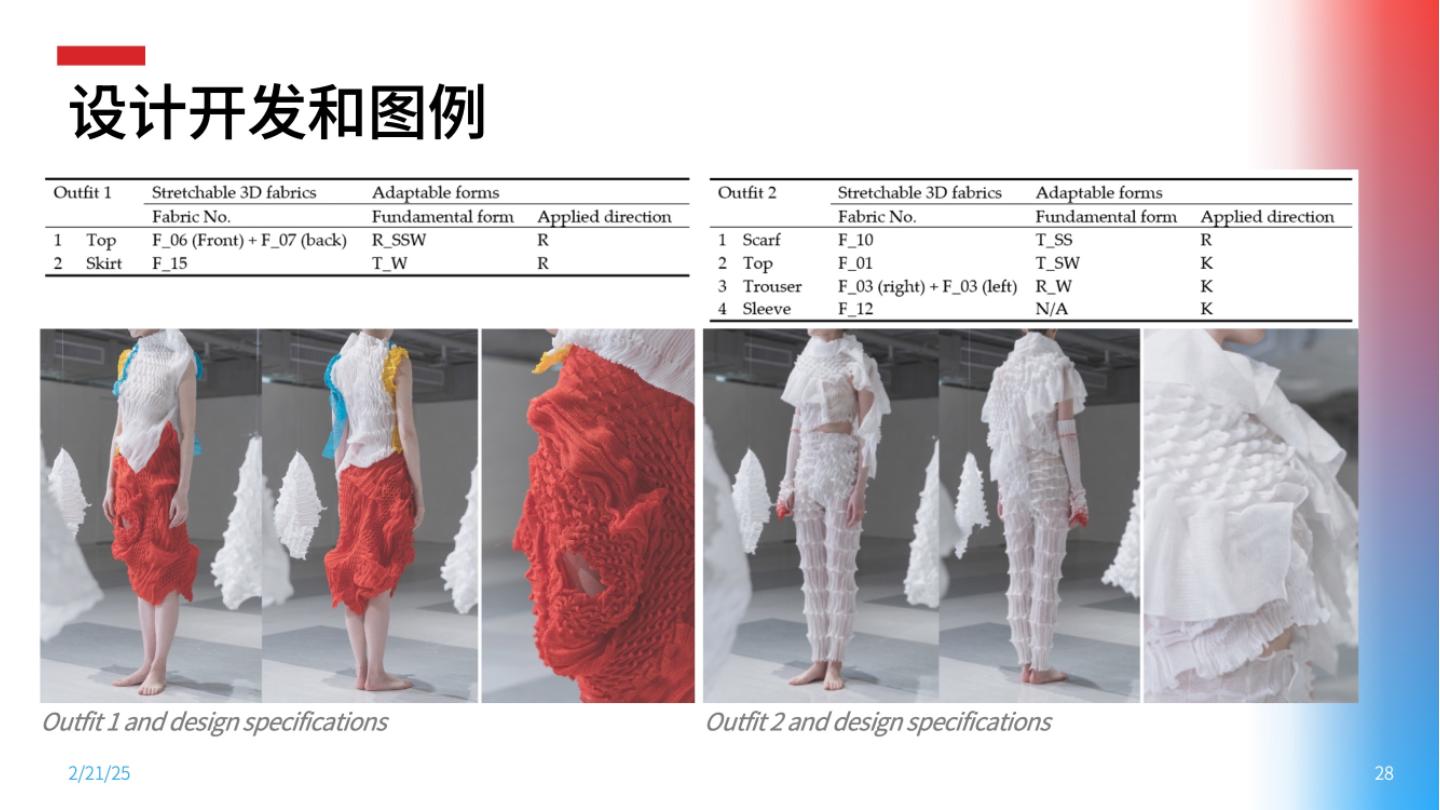

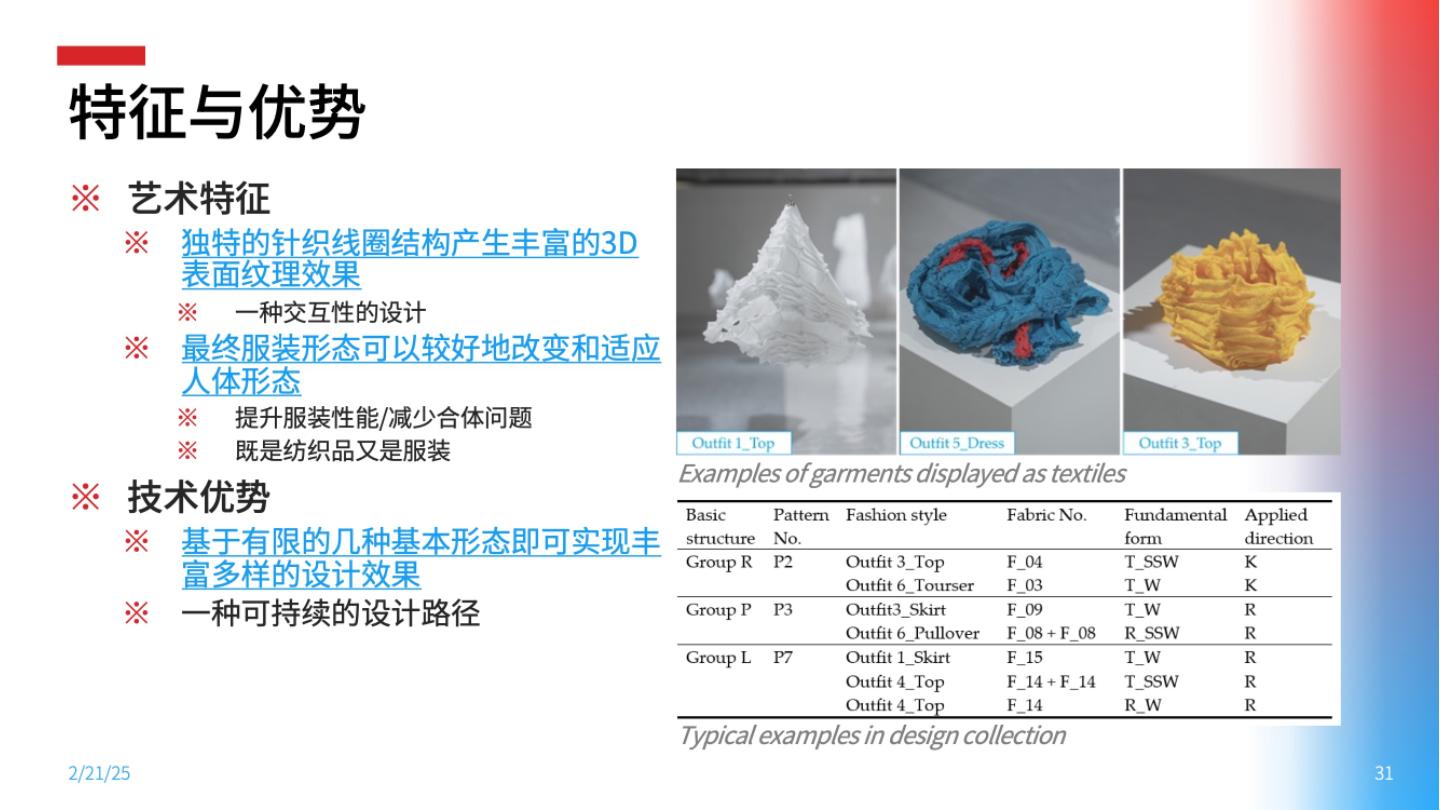

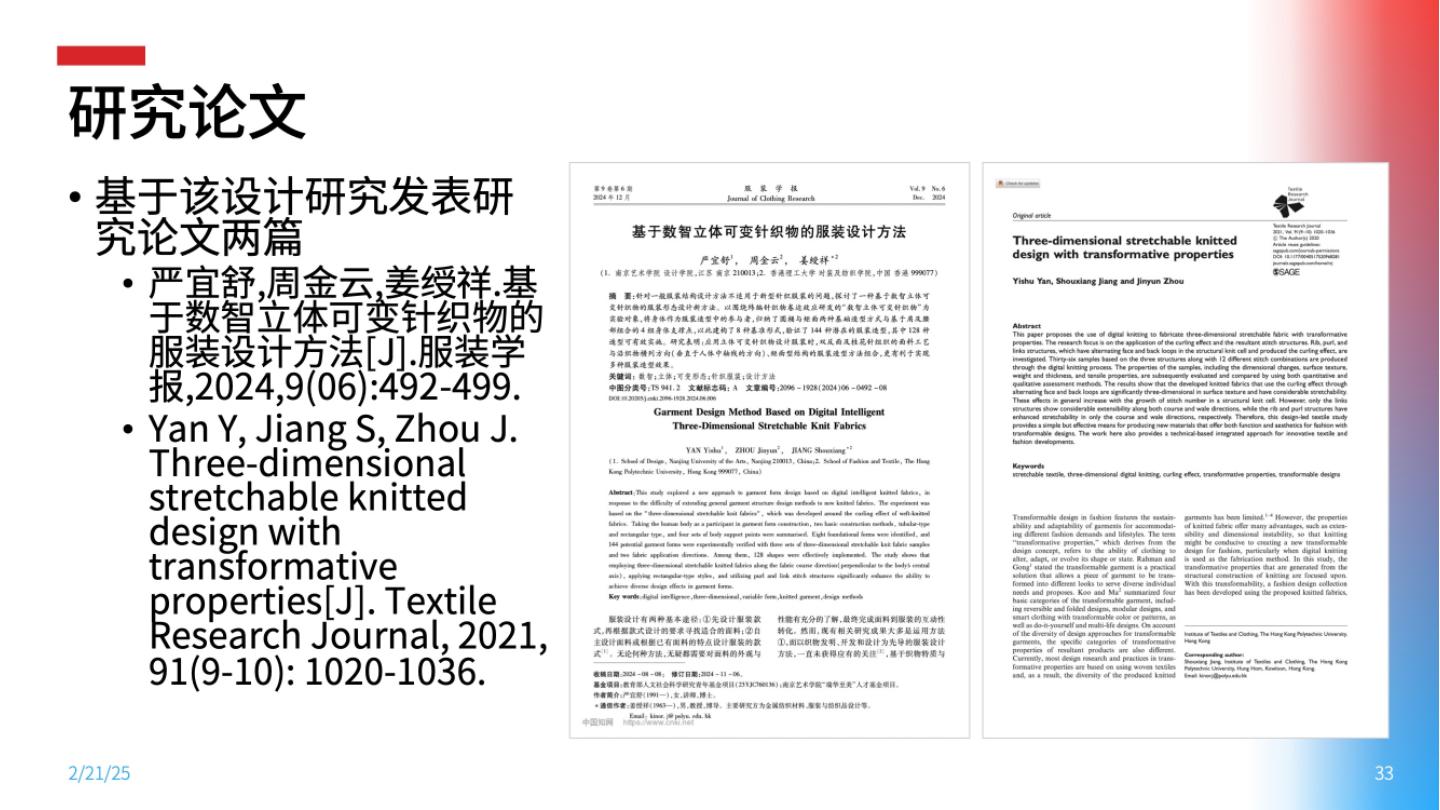

在对“可塑性服装”设计概念和针织服装设计要求的分析基础上,提出了“可塑性的3D面料”和“可适应性的形态”两个研究重点。一方面,从针织织造工程的角度,生产并测试了一系列既具有弹性又具有三维立体肌理的面料,深入了解其尺寸、肌理和弹性的变化规律;另一方面,基于传统服饰的平面和圆筒两种基本构成方式,提出了八种基本服装形态,并依据已有面料进行测试,重点分析其形态变化规则及与身体的互动关系。

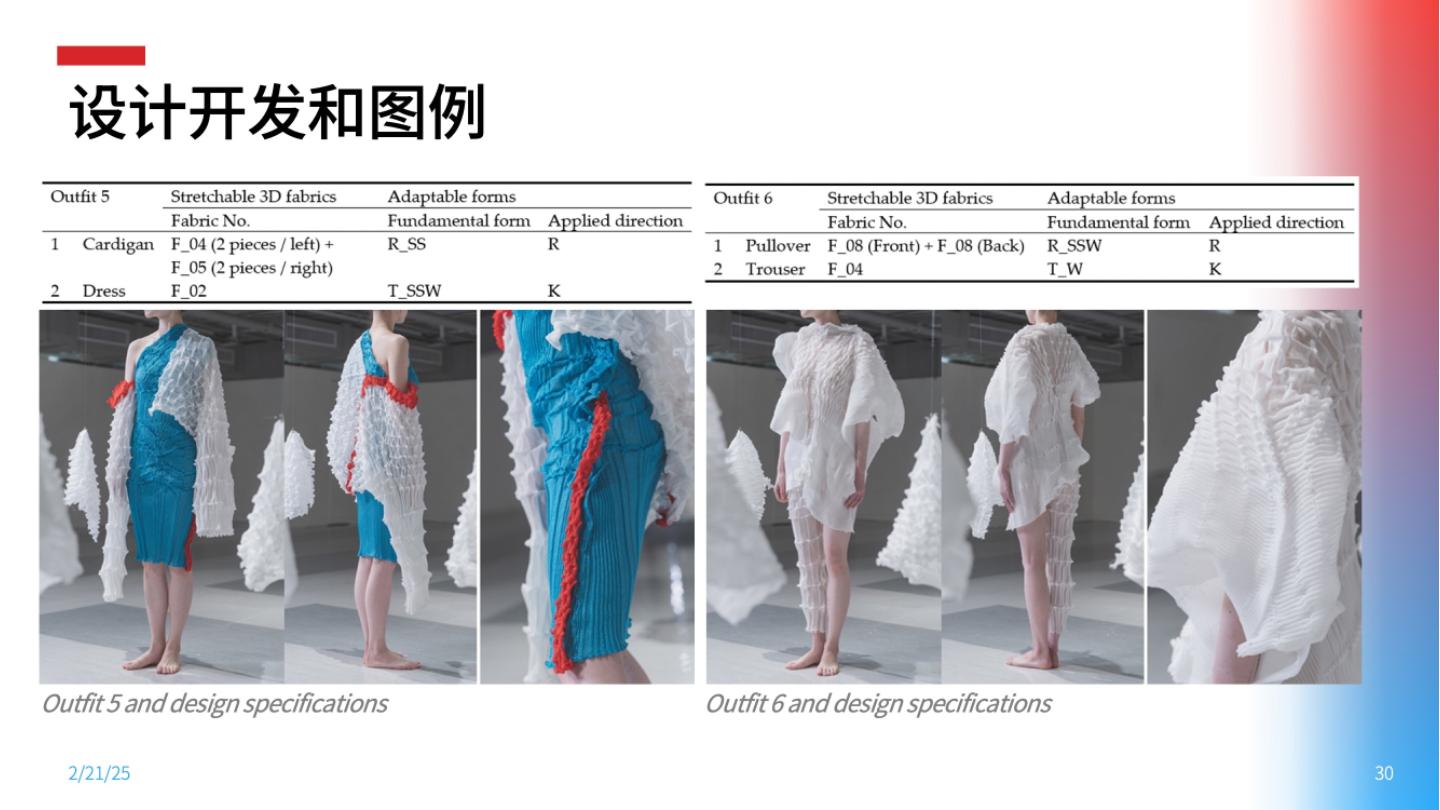

基于以上研究,设计并制作了一系列六套针织服装。该系列的主要灵感来自自组织理论及形态多变的海洋生物。七种基础面料在尺寸微调后,通过不同组合和面料配合,衍生出16件以上的单品。此系列设计不仅展示了基于技术研究所获得的独特美学表达,也为后续概念的进一步发展和实践设计奠定了基础。

作为90后中国青年,我的成长与中国的社会转型紧密相连。童年时,中国正处于快速发展之中,我所接触的许多价值观仍然受到西方影响,社会的关注点多集中在经济与生存,而非文化。在我的记忆中,中国文化的表达更多是隐喻性的,散见于日常生活的细节之中。

完成中国的基础教育和本科学习后,我前往伦敦深造,成为各大艺术馆的常客,浓厚的艺术氛围与前沿的设计创意让我眼界大开。毕业后,我又赴香港工作并继续求学。香港,这座东西方文化交融的城市,使我直接接触到深厚的中国传统文化,同时又能体验到西方设计的精致与理性。在香港近八年的学习和工作中,我逐渐找到了属于自己的设计语言。

我尊重材料,视之为对设计的敬畏。我希望我的设计能够最大化地发挥材料(尤其是织物)的潜力,而非让人被材料束缚。因此,我的作品选择不呈现任何直白的中式符号,而是将“天人合一”的理念内化于设计之中。这一哲学的核心在于强调人与自然的和谐共生,正是这一思想支撑着我的作品。我希望我的设计处于一种哲学层面的“游走”状态,英文中我选择了“transitional”这一词。它的最大特点之一,便是作品在服装与纺织品之间的“游走”状态,呈现出一种不确定且流动的形态。

在技术上,我运用了现代的数智针织技术来实现这一艺术理念。针织过程既是织布,又是织衣服,是二者的交汇。数智设计平台则使我能够更加自由地在这种变换的状态中穿梭。我设计的布料通过尺度的变化,能够呈现出不同的服装形态,这种简约且不加修饰的设计语言,恰如其分地契合了“天人合一”的设计哲学。更重要的是,这种设计不依赖复杂的剪裁和昂贵的材料,它强调零浪费、低成本和高效生产,保持高度的可持续性与民主性。它无需过多呵护,可以轻松打理,也更符合现代人的生活方式。

我的创作是一种传统价值的现代化诠释,是中国哲学深层理念的数字化呈现。这种隐喻式的设计方法源于我跨文化的成长经历,在全球化的语境中展现了传统与现代、艺术与科技之间的深刻对话。尽管我的作品中没有显而易见的“中国符号”,但其哲学核心与中国文化息息相关,尤其是“天人合一”的思维方式,这一思想深深植根于作品的形态与技术实现之中。我坚信,这种内化的文化价值,将成为不断推动创新的源泉。

严宜舒是一名致力于纺织服装跨文化研究的学者与实践者。其跨地域学术背景赋予了她独特的双文化视角,使她能够在全球化语境中进行深度的文化对话与设计反思。她的工作聚焦于设计技术革新与传统文化转译的交叉地带,擅长通过技术创新探索传统文化在当代设计中的转译方式,尤其是基于技术实验-文化研究-设计转化’的循环研究模型,持续探索数字针织等当代技术在纺织物文化叙事及服饰文化表达中的创新应用。