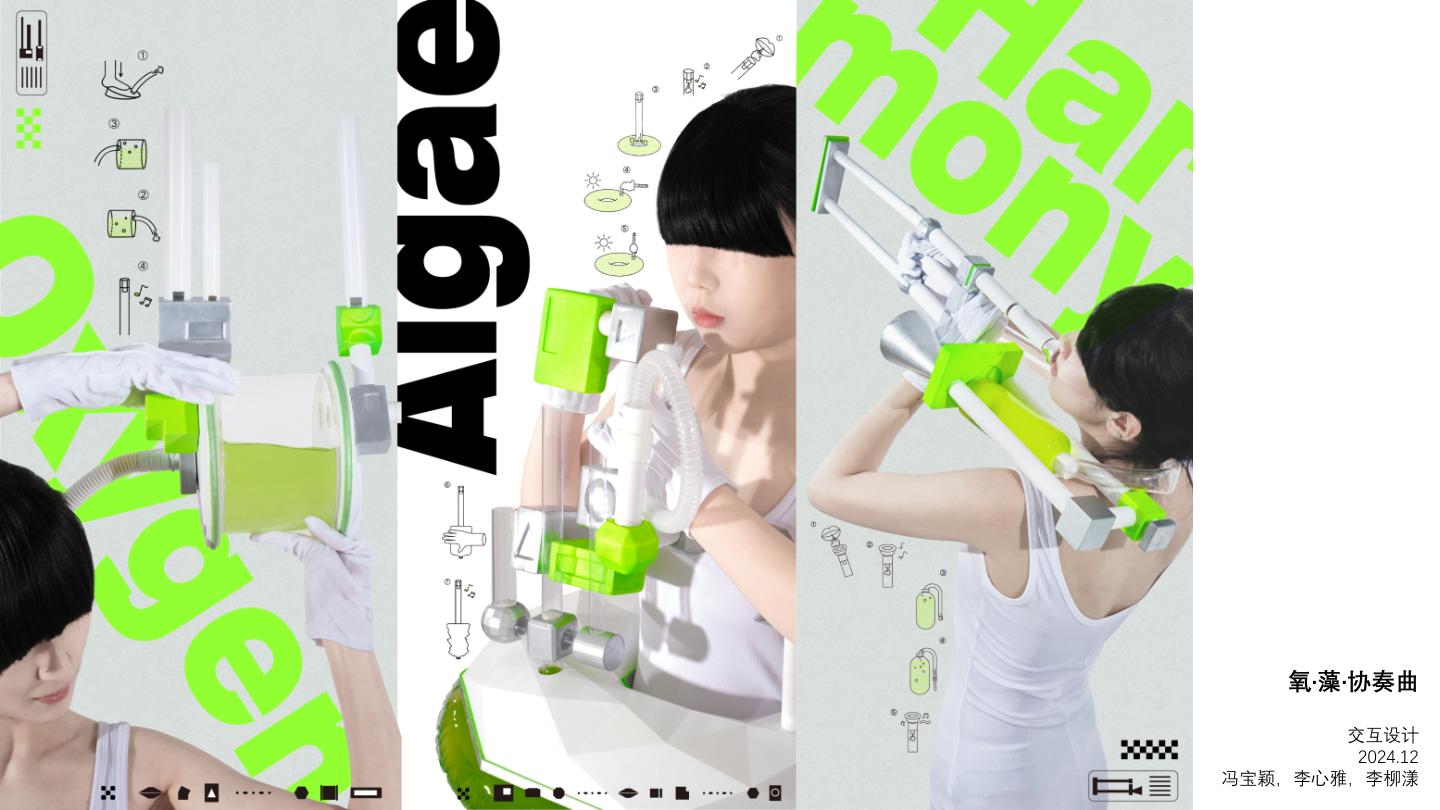

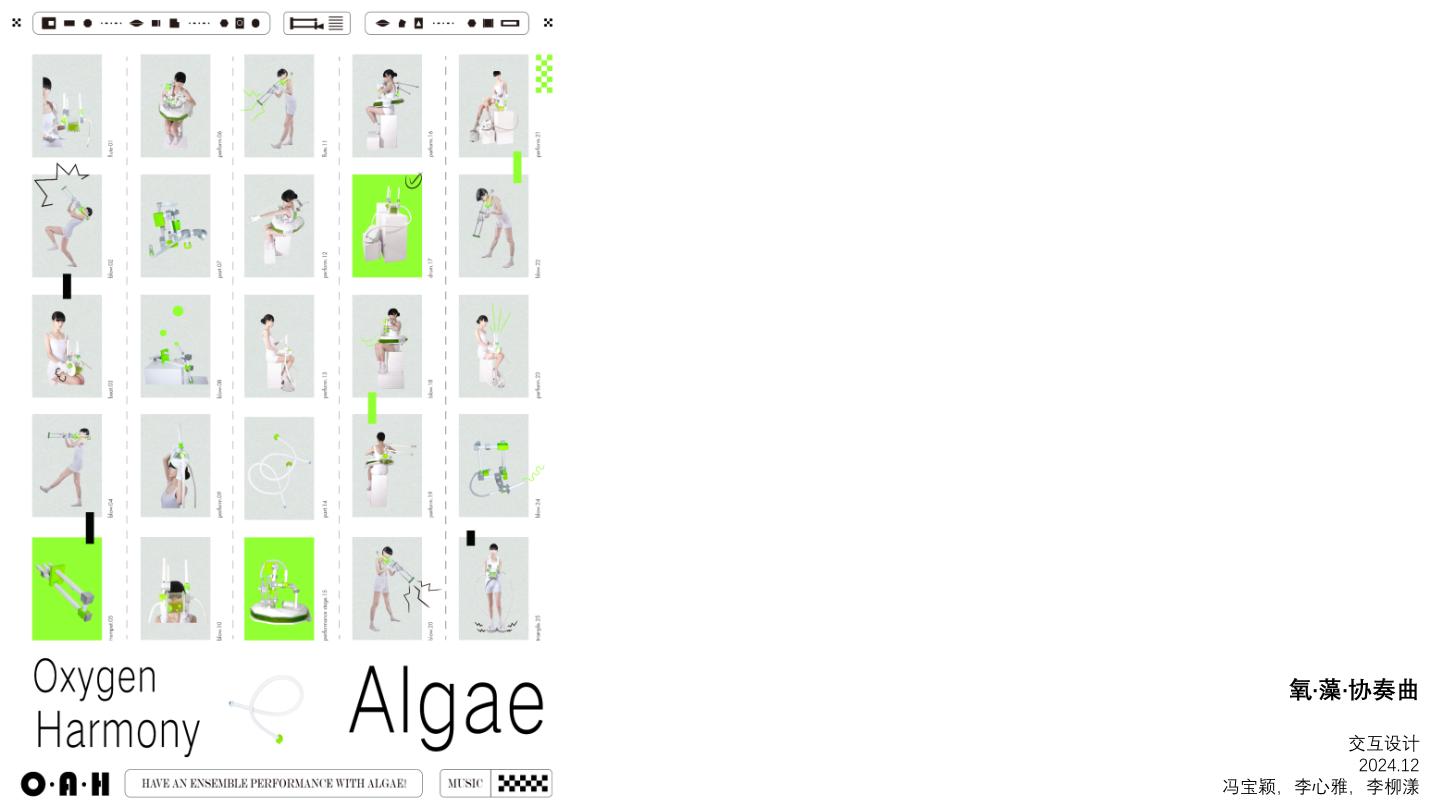

O·A·H

我们用了三个字母来代表我们的装置——0·A·H,分别为Oxygen(氧气),Algae(藻类),Harmony(和声),同时这三个字母在视觉形态上也展示了装置。

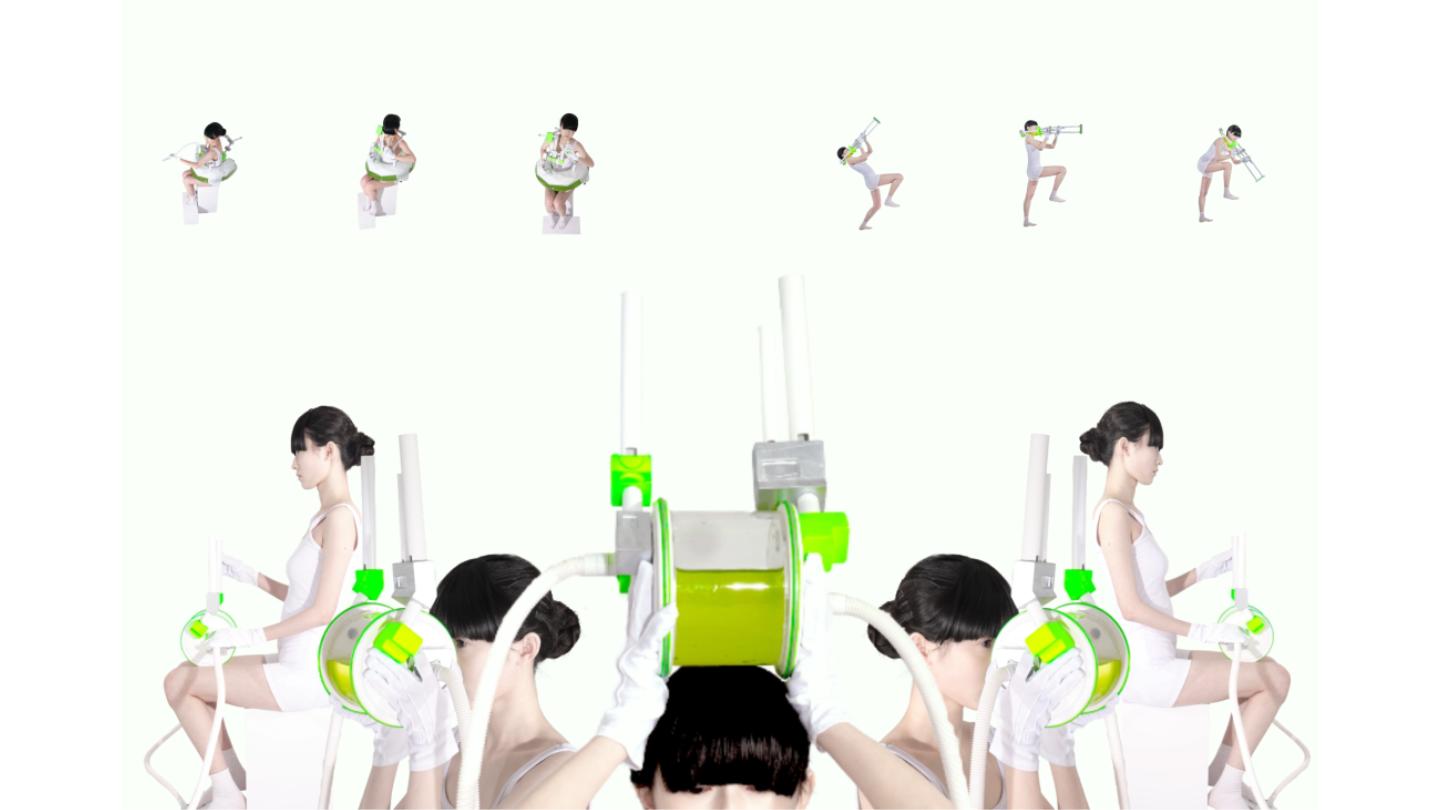

该视频展示了藻类乐器的细节造型和交互方式,三种藻类乐器吹奏的声音也通过后期调整制作成了该视频的背景音乐。

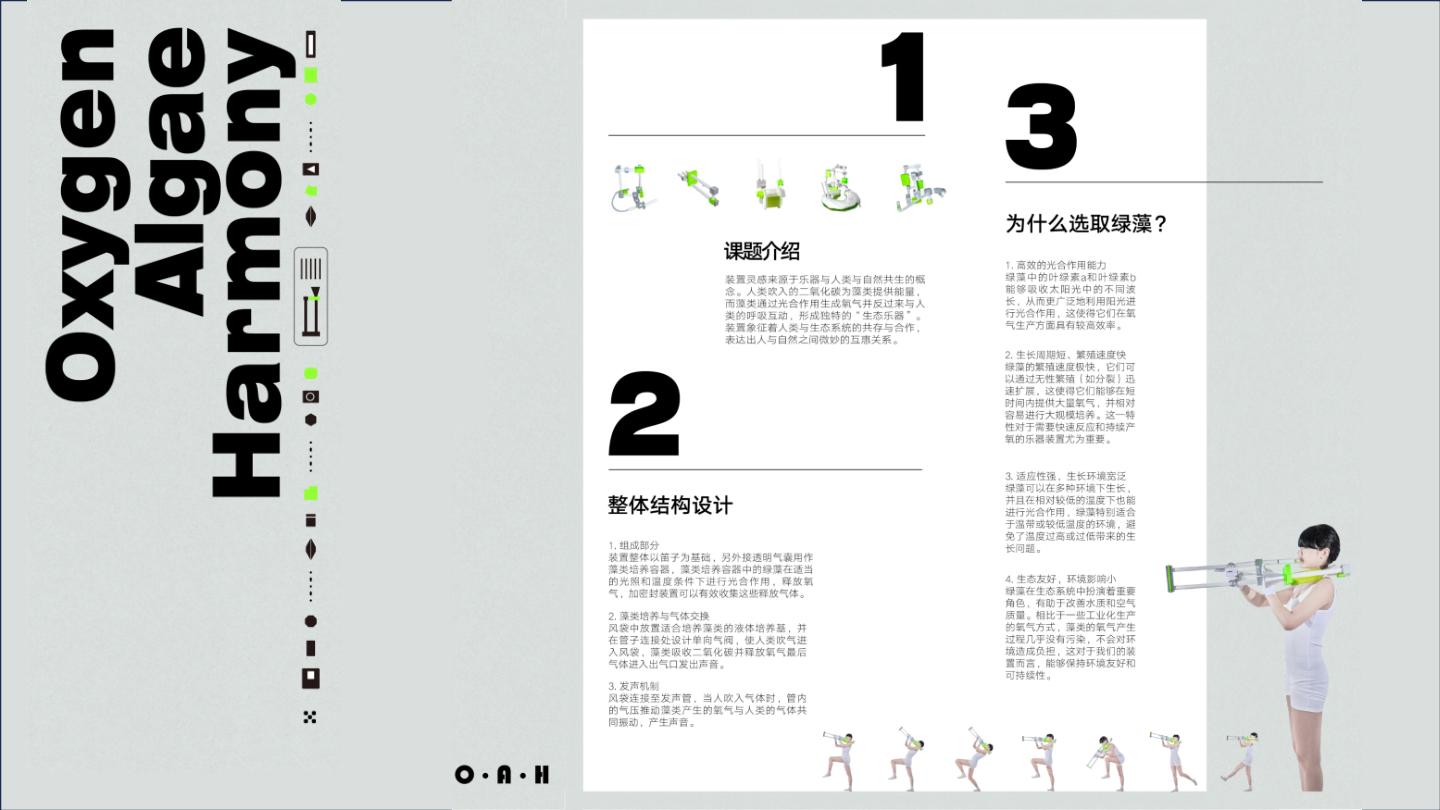

详细作品方案

装置A.1

装置H.1

装置H.2

装置O.1

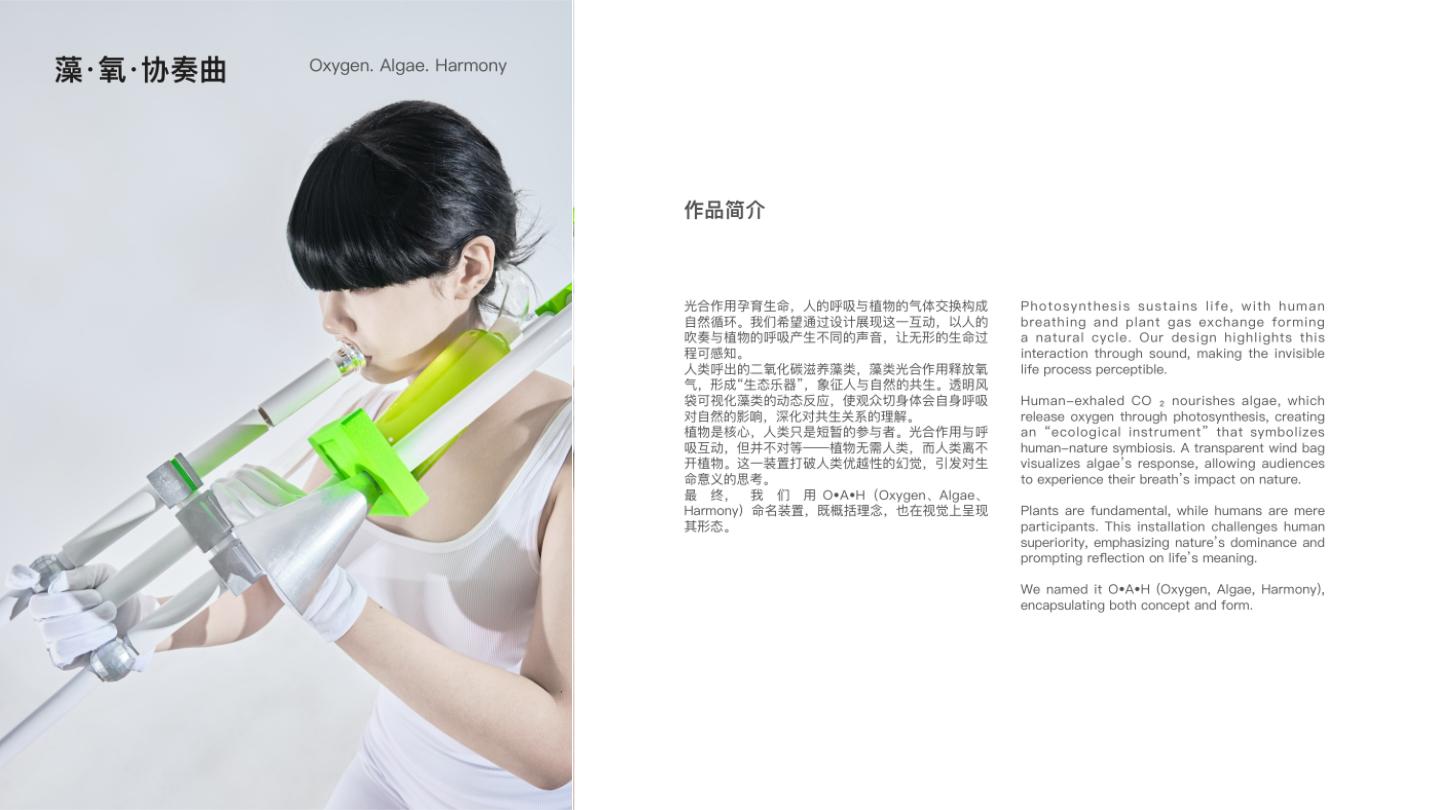

光合作用是一切生命的起源,而人的呼吸参与植物的气体交换,这共同构成一个人与自然关系的循环。我们想尝试在设计中表达二者之间的互动关系,通过人的呼吸和植物的呼吸来演绎它。植物的呼吸和人的吹奏将会产生不同的声音,让不可见的过程能够被听见。

人类吹入的二氧化碳为藻类提供能量,而藻类通过光合作用生成氧气并反过来与人类的呼互动,形成独特的“生态乐器”。这象征了人类与生态系统的共存与合作,表达出人与自然之间微妙的互惠关系。通过乐器吹奏的互动性体验让观众理解自然共生的理念。透明风袋使观众可观察到藻类光合作用的动态反应,同时将吹气的过程可视化,让人切身感受到自己的呼吸如何影藻类的生命活动,这种互动不仅是感官上的体验,更是一次人与自然共融的探索。在这个关系中人不是必要的存在,而植物才是。在自然自成一体的循环力量中我们只能作为短暂的参与者,是构成系统的一部分。人的呼吸与植物的光合作用作为两种生命过程,通过装置形成互动,但二者在根本上是不对等的:植物无需人类亦能存活,而人类离开植物则难以延续。这种对自然主导权的暗示打破了人类对自身优越性的幻觉,重新审视生命的意义和存在的价值。

最终,我们用了三个字母来代表我们的装置--0·A·H,分别为Oxygen(氧气),Algae(藻类),Harmony(和声),同时这三个字母在视觉形态上也展示了装置。

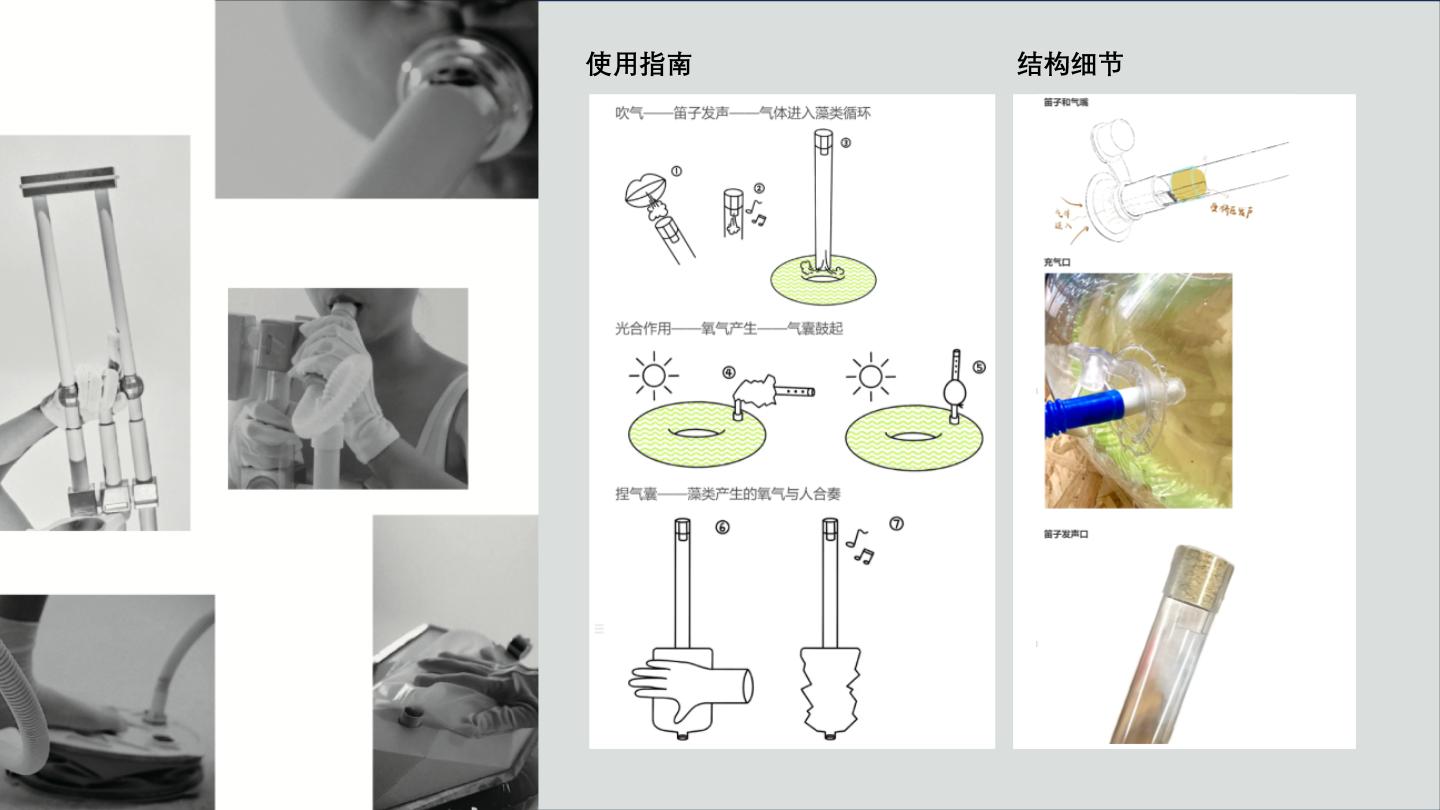

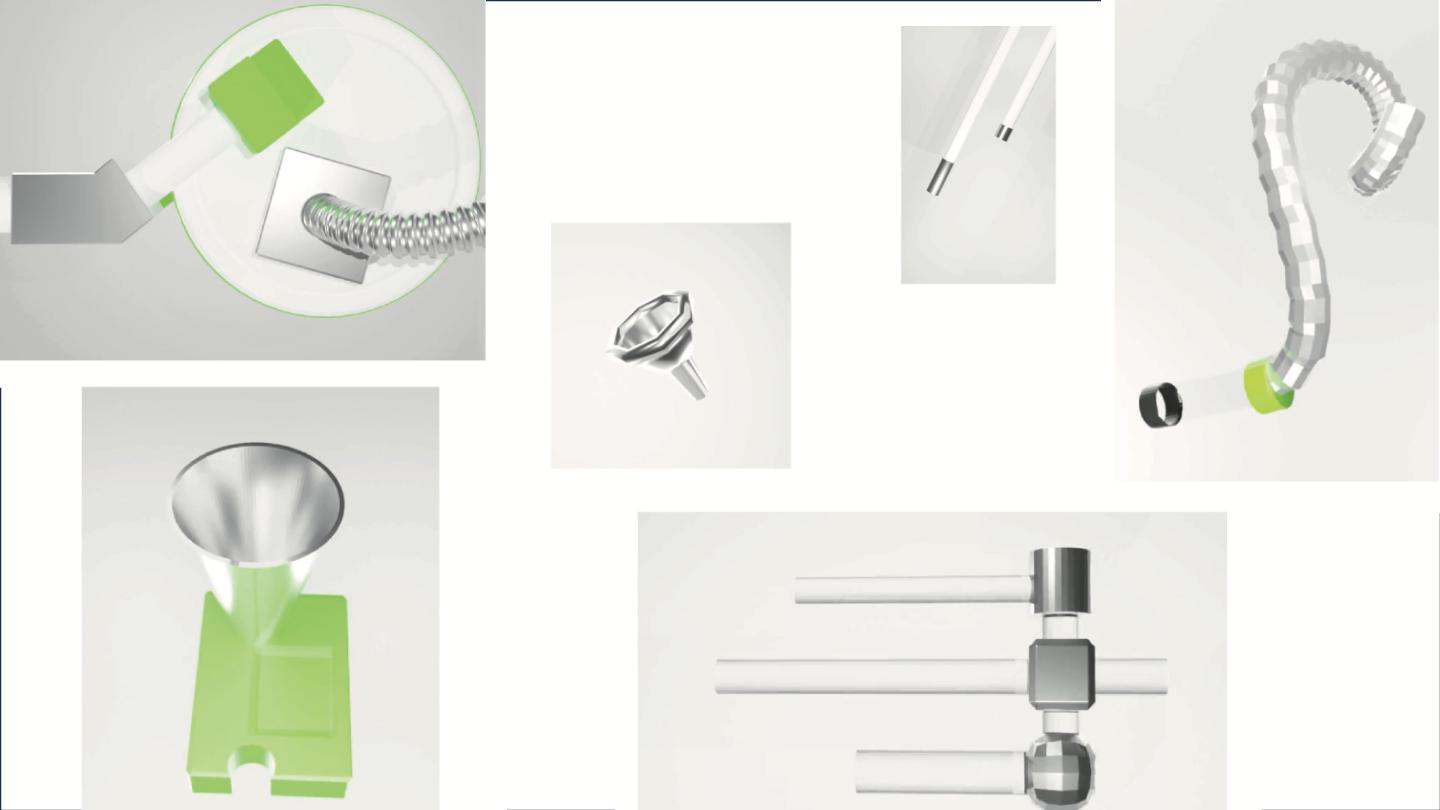

“O·A·H”生态乐器装置以笛子为基础结构,结合透明气囊与单向气阀系统,构建人与藻类的双向呼吸互动。观众通过吹气向透明风袋注入二氧化碳,触发绿藻光合作用生成氧气,气体振动通过发声管转化为可听见的“和声”。装置采用透明环保材料,直观呈现藻类动态生长与气体交换过程,将不可见的生态循环转化为可感知的视听体验。绿藻因其高效光合能力、快速繁殖及环境友好特性被选为核心媒介,既保障装置持续运作,又呼应低能耗、无污染的可持续理念。通过吹奏行为,观众直接参与自然循环,感知人类呼吸对藻类生命的影响,打破传统乐器的单向表达,实现生态与艺术的深度融合。

装置根植于中国“天人合一”的哲学思想,以互动形式诠释人与自然共生关系,呼应传统文化中对生态平衡的敬畏。绿藻的高效固碳与释氧功能契合中国“双碳”目标,其生态修复特性映射当下环境治理需求。透明风袋的设计受启发于传统竹笛的简约美学,同时融入现代生物技术,体现新旧技术的交织。通过可视化呼吸互动,装置挑战人类中心主义,强调自然的主导性——植物独立于人类存活,而人类生存依赖植物,以此警示生态保护的必要性。这一设计不仅是对传统工艺的革新,更是以艺术语言推动公众参与环保议题,为中国可持续设计提供具象化实践样本。

“O·A·H”以创新的生物互动形式与本土化设计语言,构建了一场跨越科学、艺术与哲学的对话。它通过呼吸与光合作用的动态平衡,揭示人类在自然系统中的渺小与依赖,同时以可听、可见的感官体验唤醒生态意识,为探索中国语境下的可持续设计开辟了诗意而理性的路径。

小组三人均为中国美术学院艺术与科技专业智能具身工作室的本科三年级学生。