活动过程视频

过程实拍

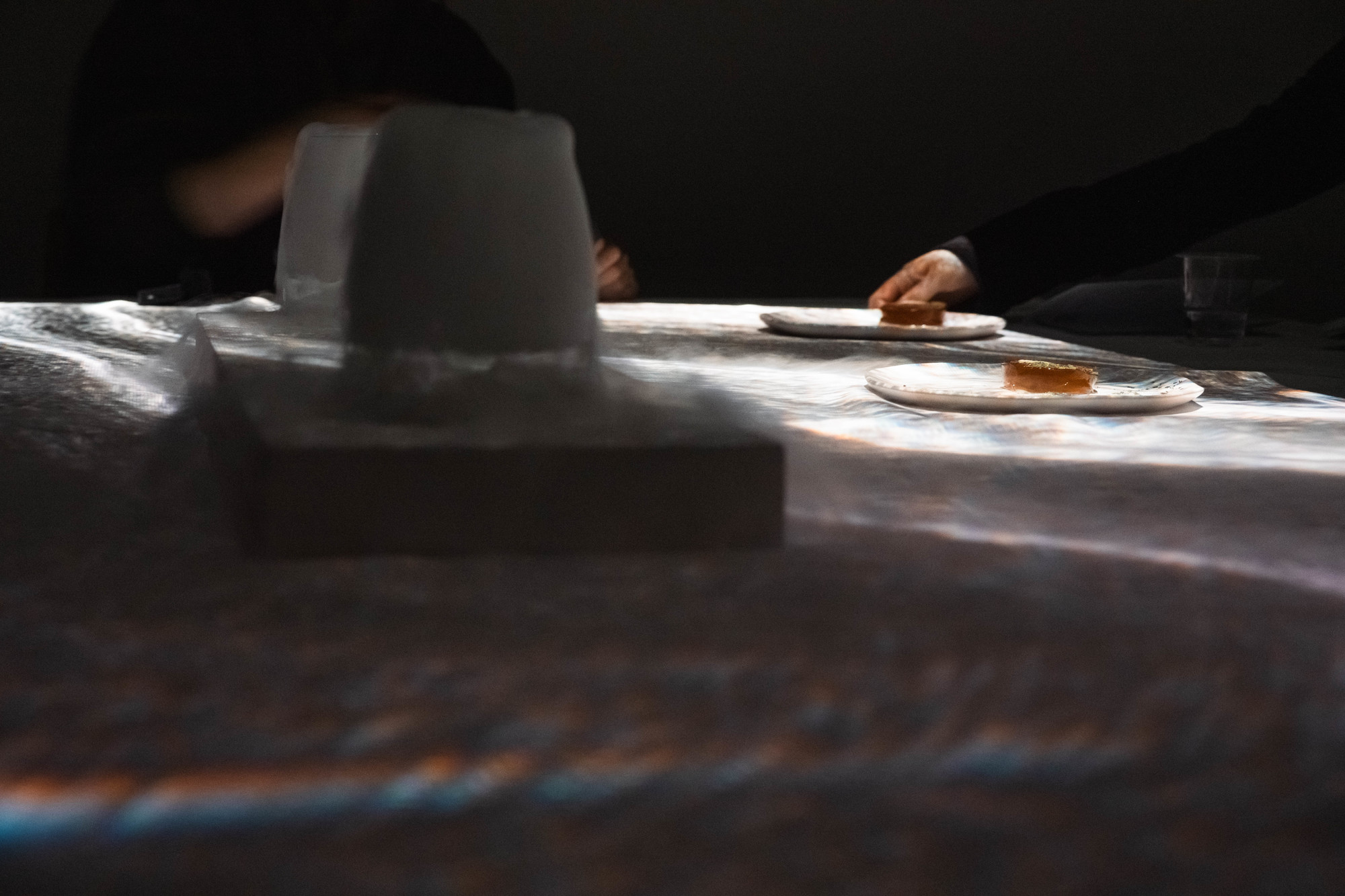

现场照片

活动开始前

现场照片

第二道菜,漂

现场照片

第四道菜,缥

现场照片

嘉宾交流

现场照片

嘉宾感受

杭味泛舟 初案

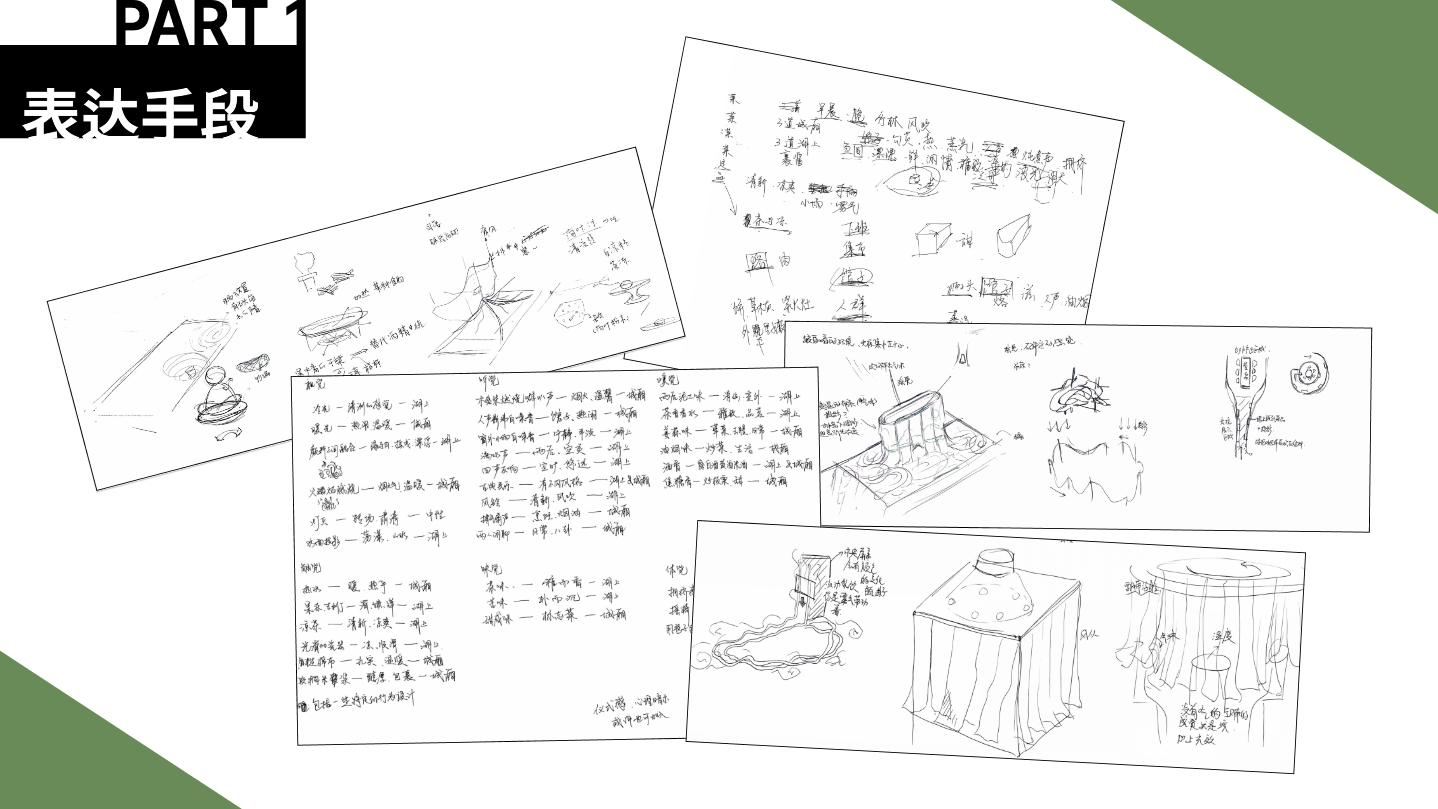

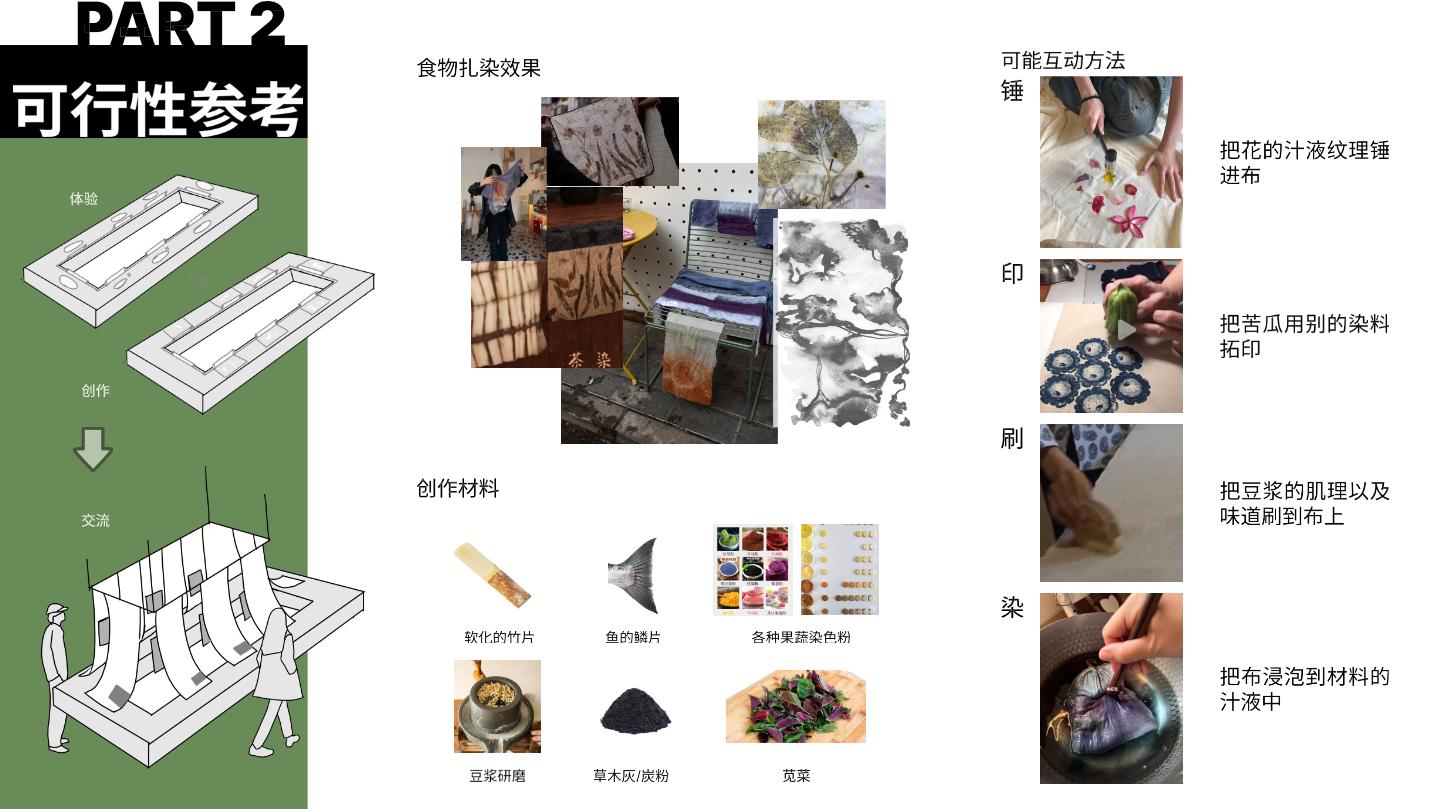

最初方案设想,碍于我们学生现实各方面能力有限,实际落地只实现了第一部分——湖城宴,对菜品也进行了精选。

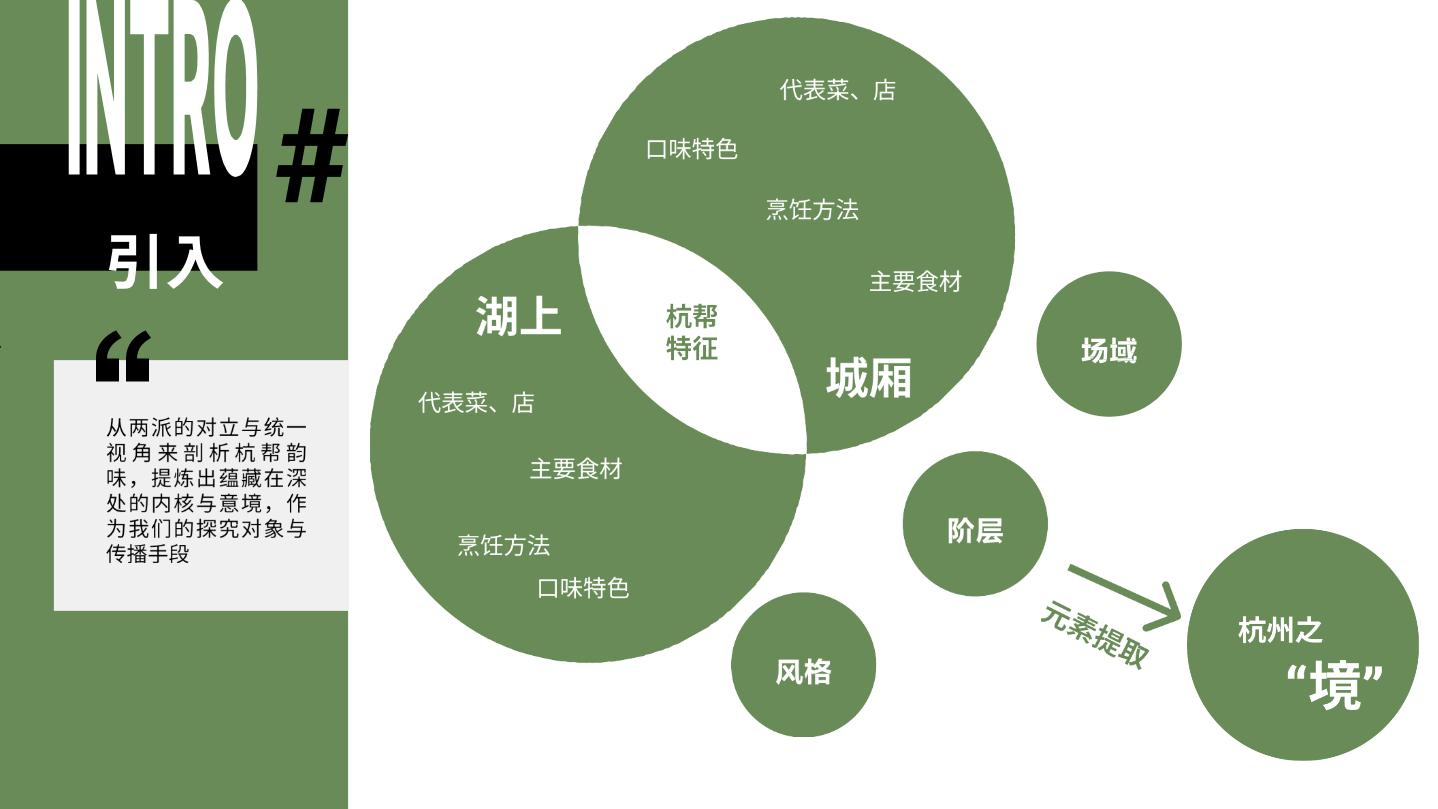

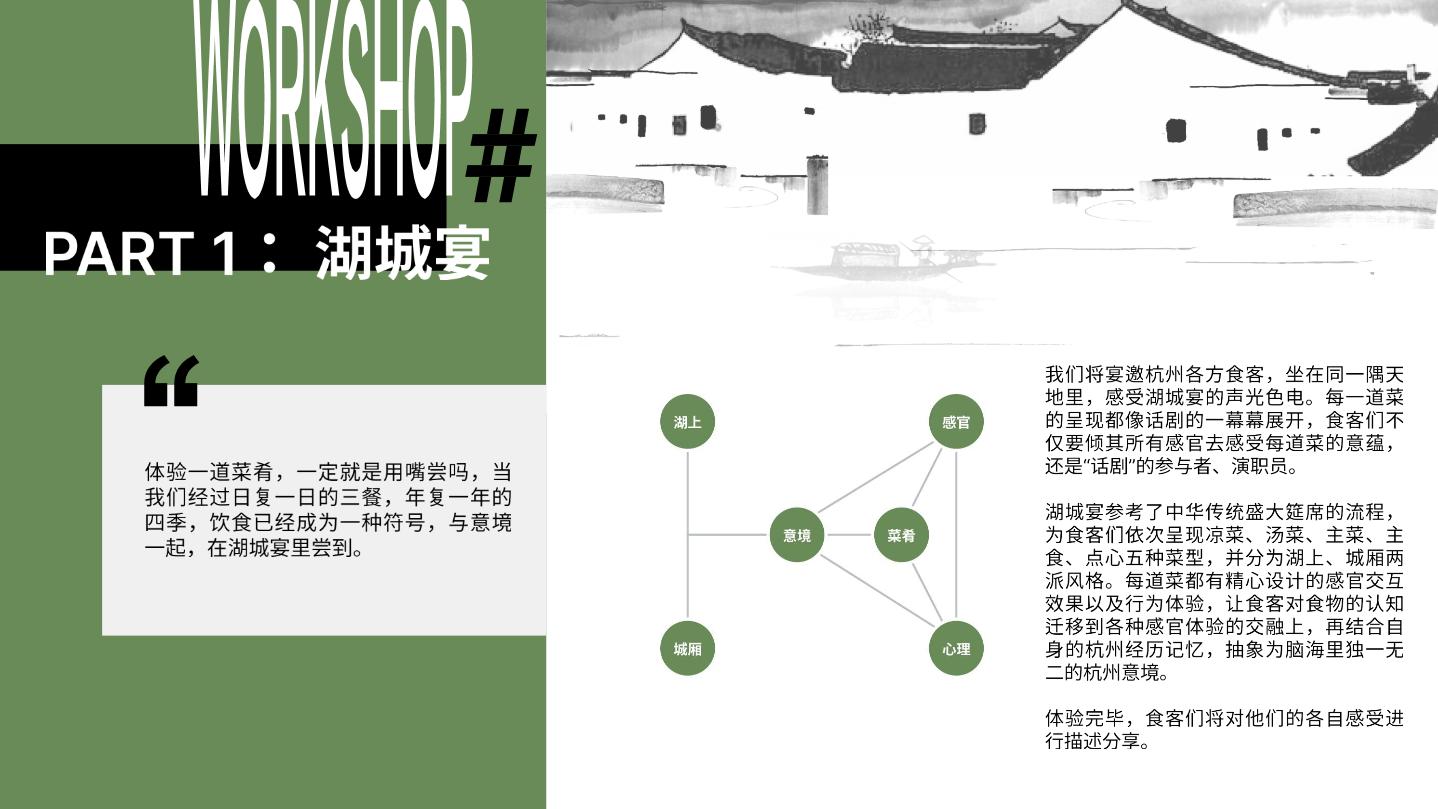

杭味泛舟HANGZHOU flavors afloat通过线下工作坊活动的形式,围绕杭帮菜与食客的杭州记忆展开,基于杭州独特的饮食文化与历史背景——“湖上”与“城厢”两大派别展开,叙述过去独具特色到今日趋向融合的改变,通过精心设计的菜品配合感官交互效果以及行为体验,让食客对食物的认知通感到多个维度,再结合个体自身的杭州经历记忆,抽象为脑海里独一无二的杭州意境。

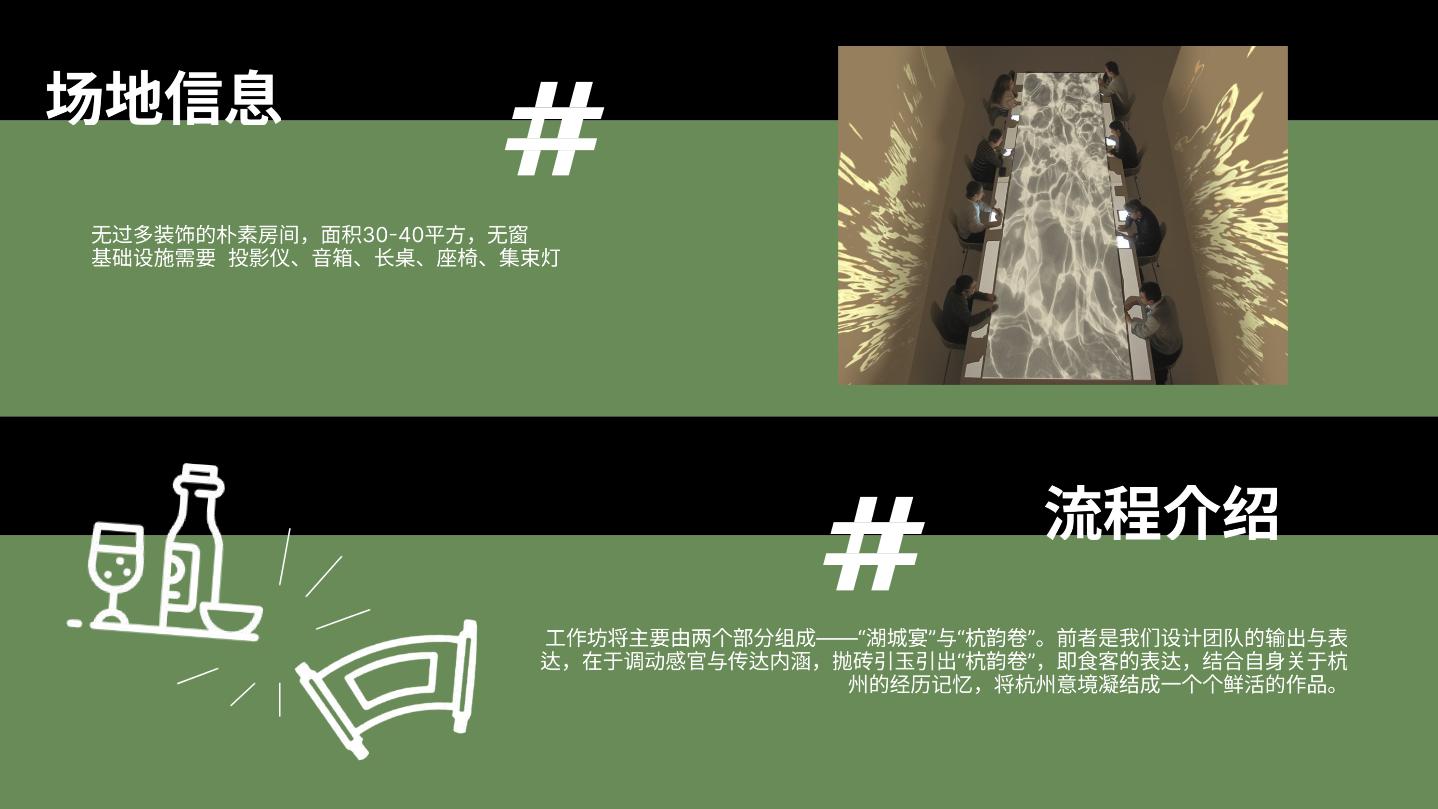

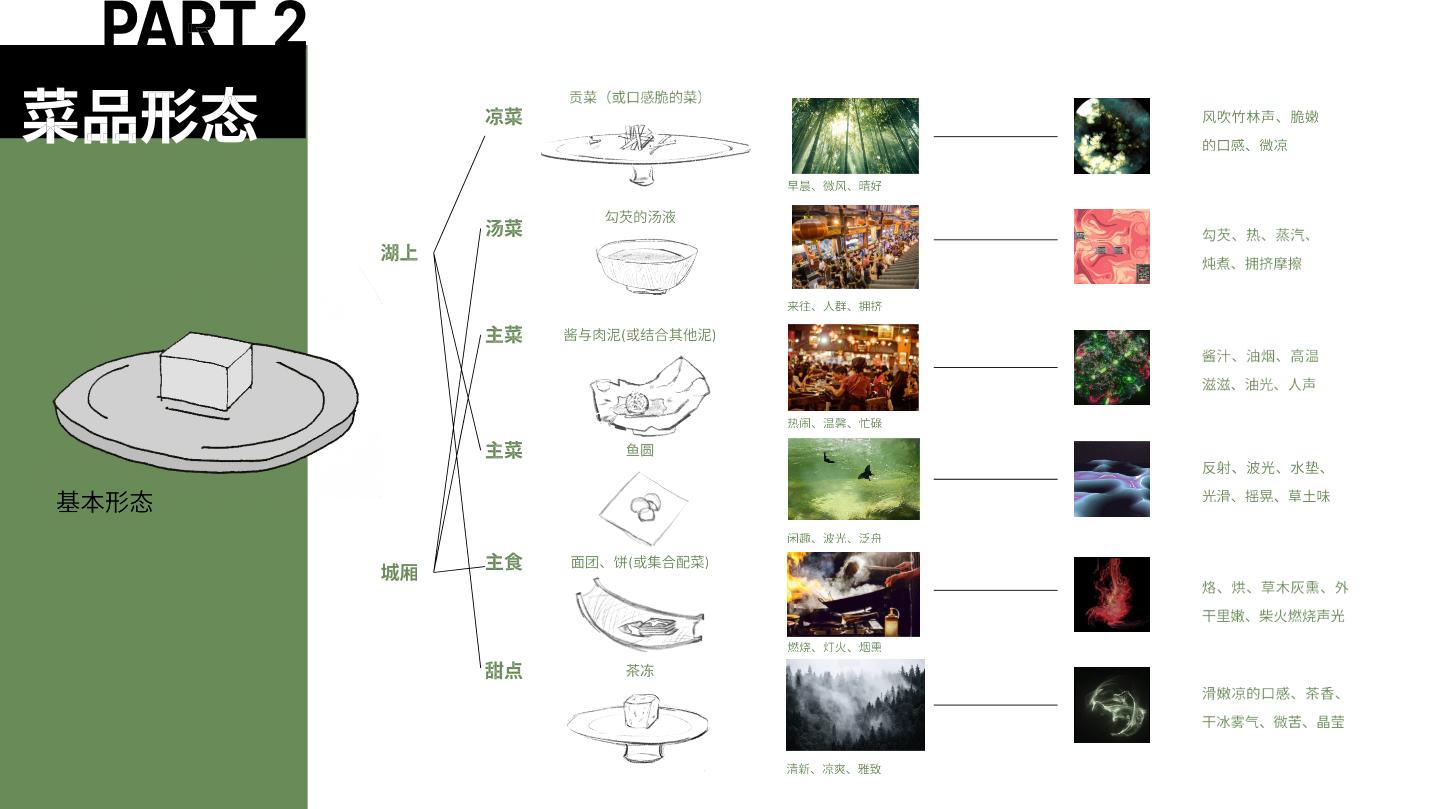

我们分别根据湖上与城厢的意境各设计了两道菜,通过场景布置并邀请在杭社会人士参加,共同体验一场“湖城宴”。下面是四道菜的设计介绍。

第一道《飘》。原料:面饼、油条、葱、咸蛋黄。容器:竹编蒸笼。

蛋黄碎与嫩葱包络面饼之间,通过压制刻意塑造了“烙”的纹理,油香葱香融合,口感脆实而温暖,层次丰富。菜肴配以香炉燃烧圣木,烟雾缭绕,燃尽留下草木灰有清新而密实之嗅觉,耳畔配以火星迸裂声,眼前是缠绕的火苗纠结跃动。

第二道《漂》。原料:鱼肉、莲藕。容器:素瓷盘。

稠密鲜美的鱼蓉混入藕丁,在模具中蒸至定型后又煮于清水中,简单调味。素色瓷盘配有雨后草土味香巾,以圣女果搭配点缀。食客坐在水垫上,双脚放空,自然保持平衡,雨声、流水声潺潺,光电的墨水晕染了桌布。鱼肉的鲜味与藕的清淡交织,软嫩湿润。

第三道《膘》。原料:猪肉、葱、时令水果。容器:木板、火山石。

肉泥通过蒸煮而变得紧致,置于滚烫的火山石上,汤汁油脂一齐在高温下榨出,发出滋滋声,配上清润的水果,咸中带甜,起到调和作用。木与石的搭配有朴实的自然纹理。食客们需夹着气垫不让其掉落,保持稳定的同时,煎油声、人群熙攘声不绝于耳,眼前也是红黄色团收缩交融。

第四道《缥》。原料:白凉粉、红茶粉末、红糖。容器:白瓷盘。

煮好一壶红茶,入锅煮沸,再加入白凉粉、红糖,搅拌,再冷藏待凝固,撒上白茶粉末,最后呈现于白瓷盘中的是晶莹剔透的茶冻,口感冰凉,润滑,难以用餐具舀起。所有人被要求保持寂静,场景内只有自然的白噪音和几声清雅的乐音,干冰不息地从桌中央升华溢出,弥散在桌面,在光影中沉浮。

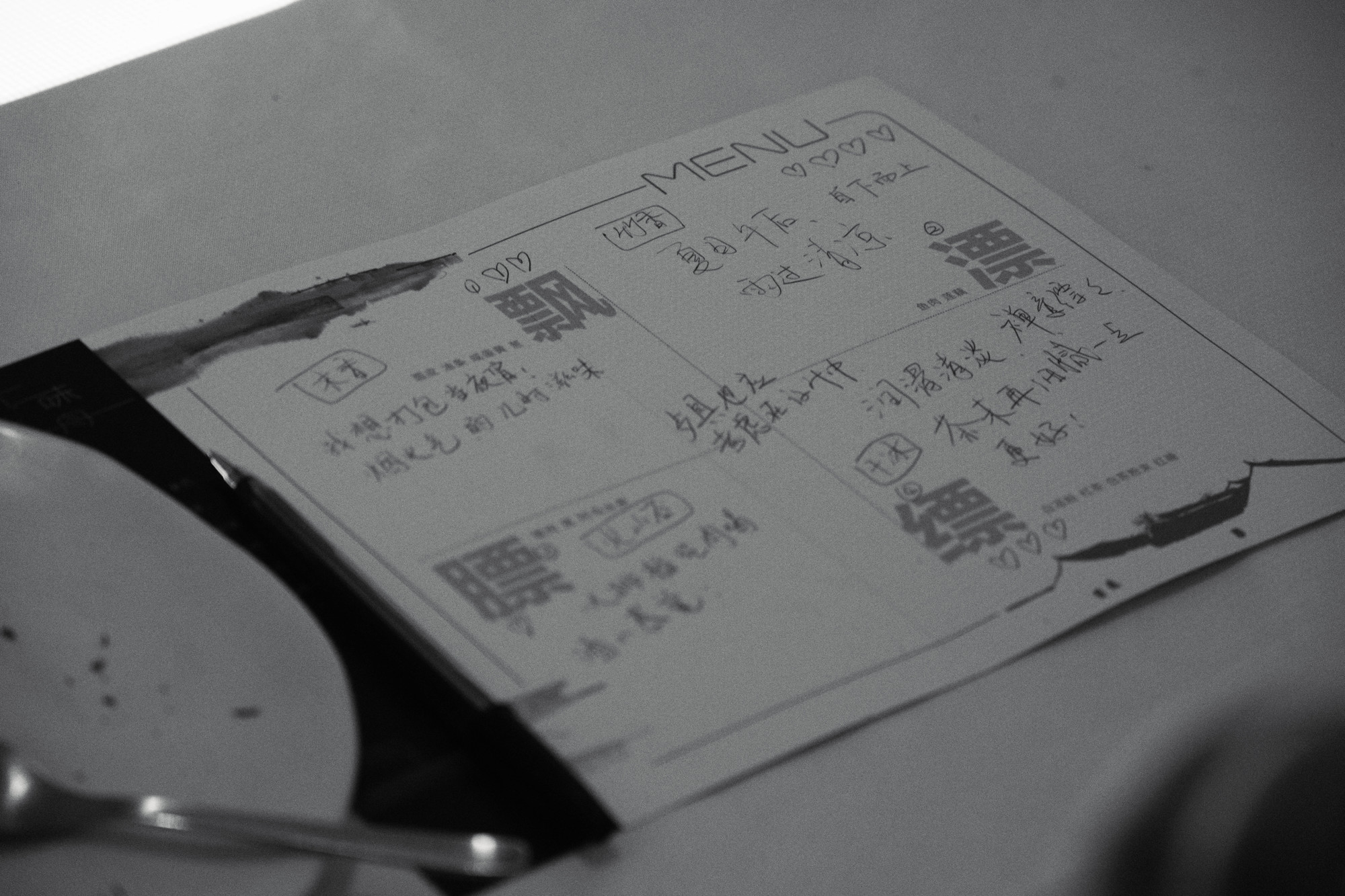

每个食客入场会拿到一份我们的菜单,他们会在体验过程中写下他们即刻的感受。通过他们的娓娓道来,我们意图探寻杭帮菜背后的意境与人文底蕴,并阐发新时代杭帮菜的内核。

杭帮菜在近几年总是受人指摘,网络上也被冠上了“美食荒漠”之称。事实是否如此,我们企图去探寻。经过摸索,我们发现,杭帮菜是有“意境”的菜。

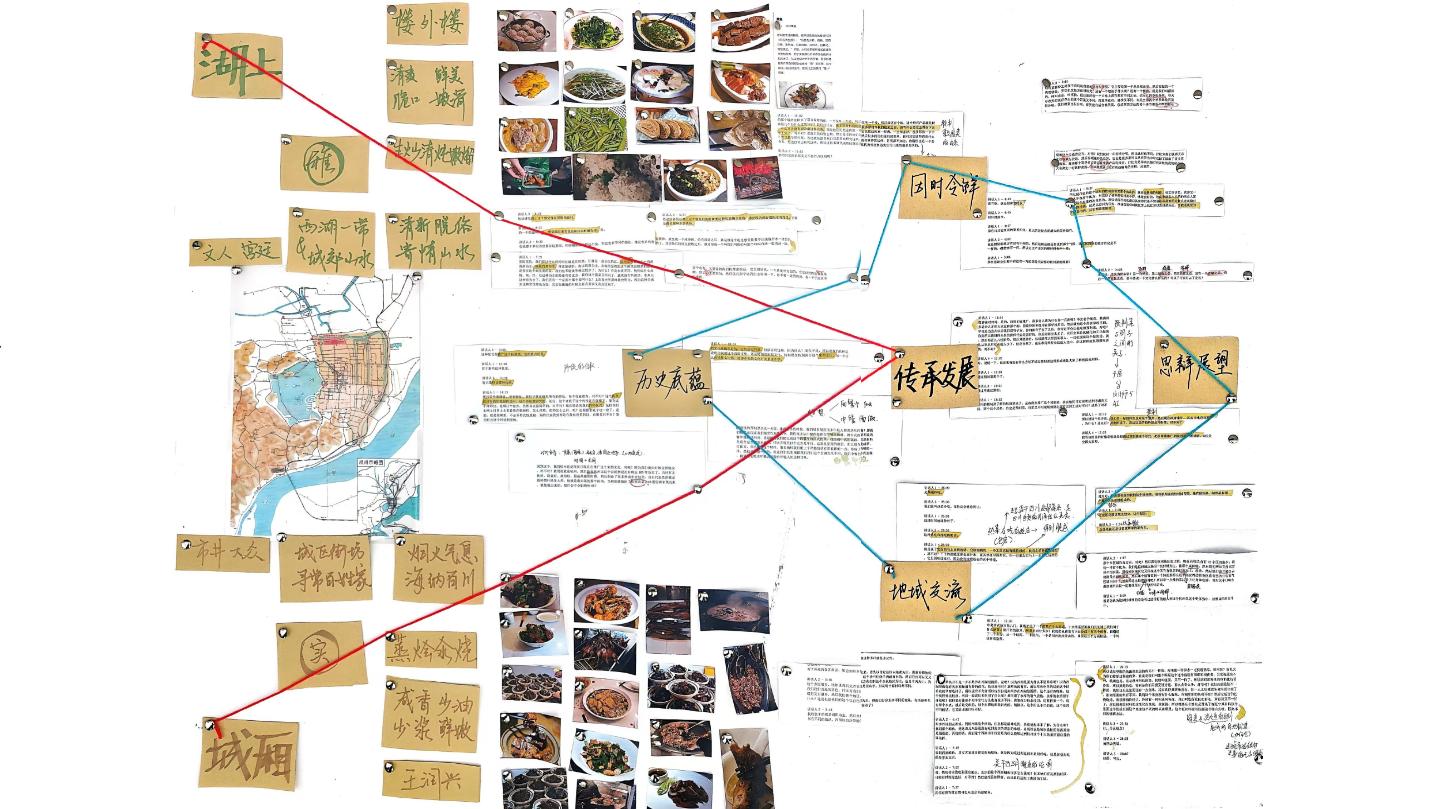

通过书面调研,我们发现杭州的菜成为“帮”是从明末清初开始的,那时的杭帮菜还被分为两派——“湖上”与“城厢”。我们进行了梳理与发掘理解。

“湖上”一词,令人想到杭州的西湖。事实上,“湖上”派中的湖上不仅指西湖,还指代老杭州城附近的水文、周边的山丘林地,“湖光山色”是这对这一词很好的风格写照。湖上派的菜烹饪手法多为生炒、清炖、嫩熘,在出品方面颇为讲究,风味清爽、鲜美、脆口、嫩滑,龙井虾仁、西湖莼菜汤便有当时遗风。这些菜或淡雅精致,或鲜美滋润,甚至连食材的选用也大多与水有关,配上“湖上”的头衔,能让人联想到江南、西湖的景,是一种婉约的、清雅的韵味。“水光潋滟晴方好,山色空蒙雨亦奇”这种清新脱俗的意境用来阐释杭帮菜中“湖上”的内核再合适不过,这种雅趣与江南的灵气一同凸显出一个“雅”字。

“城厢”一词释义为靠近城的地区,亦泛指城市。宋室南迁,京杭大运河修建各因素都让历史上的杭州成为商贸兴旺之地,民办酒楼遍布街巷,调和众口。“城厢”派的菜就相对更有迎合大众口味的特征,蒸、烩、氽、烧是“城厢”的主要烹饪手法,其口味则是咸香、鲜嫩、轻油、轻浆,用料以肉类居多,十分富有人间烟火气,成为普罗大众的饮食面貌。现今留存的杭帮菜中东坡肉、鱼头豆腐就有其风格表现 。彰显一个“实”字。

我们力图用食物以及各种声光电手法将两派的意境再现,但又有意将表达保留在混沌状态,以让食客有更多自行想象的空间,将自己代入进去,古境遇今人,抛砖引玉出当代人们对杭帮菜意境定位的理解,这是最宝贵的。

本次筵席,很多人回想起曾经或是童年;有来客自称偏好重口味,曾吃不惯杭州菜,却偏爱清净与恬淡之境界;青年人喜欢热闹鲜美的红火,中年人却更执着质朴的清欢;同一道菜,有人觉得在寒冬,有人觉得在雨后初夏……

通过这些,我们发现当今的湖上与城厢不是分立,而是走向融合,共同构建杭帮菜的形象,食客们给出的建立在杭州记忆上的反馈也能帮助我们探讨杭帮菜精神内核以及未来走向。

中国美术学院工业设计学院生活美学研究所学生。