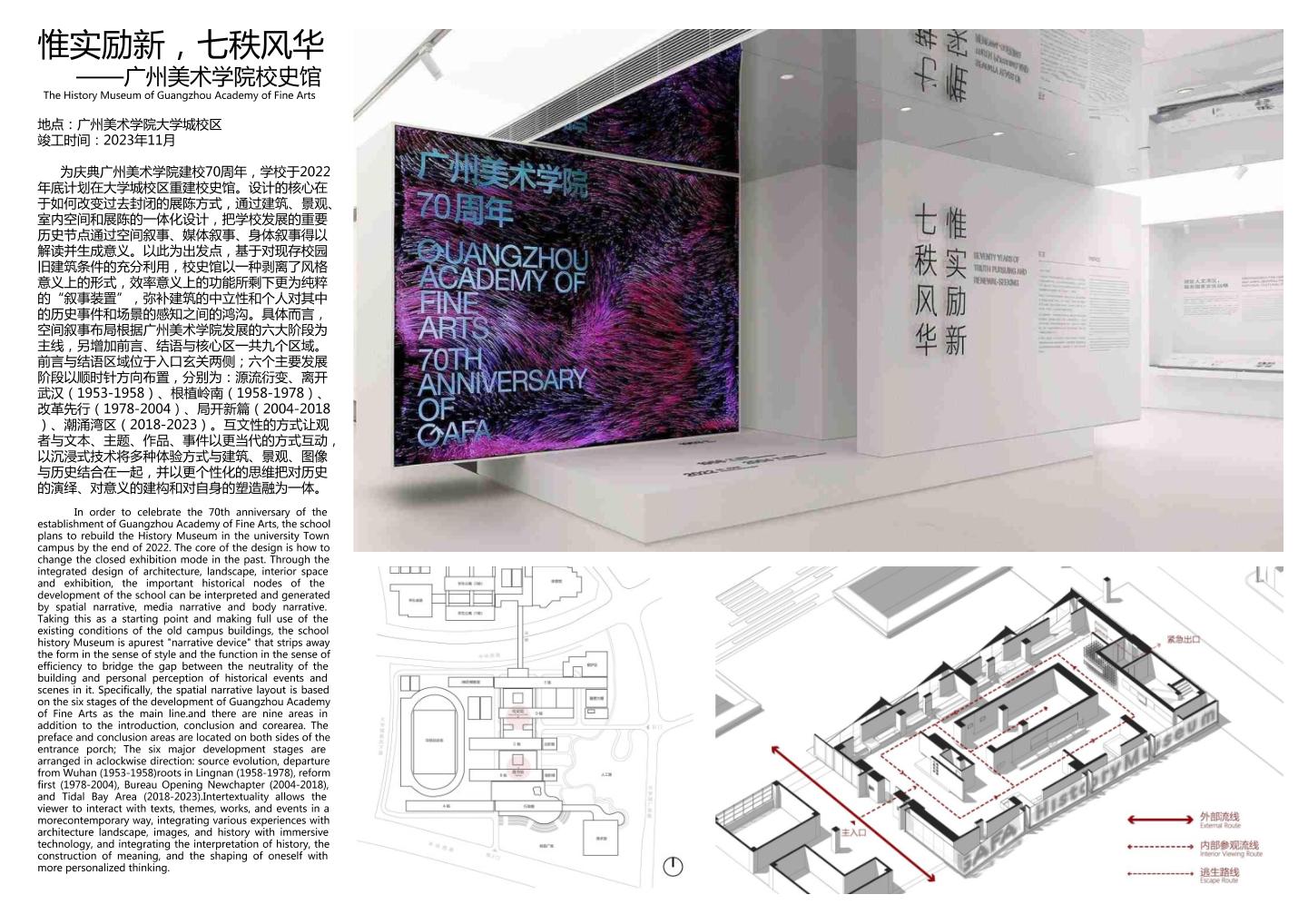

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计作品图片-1

广州美术学院校史馆室外广场鸟瞰航拍照片

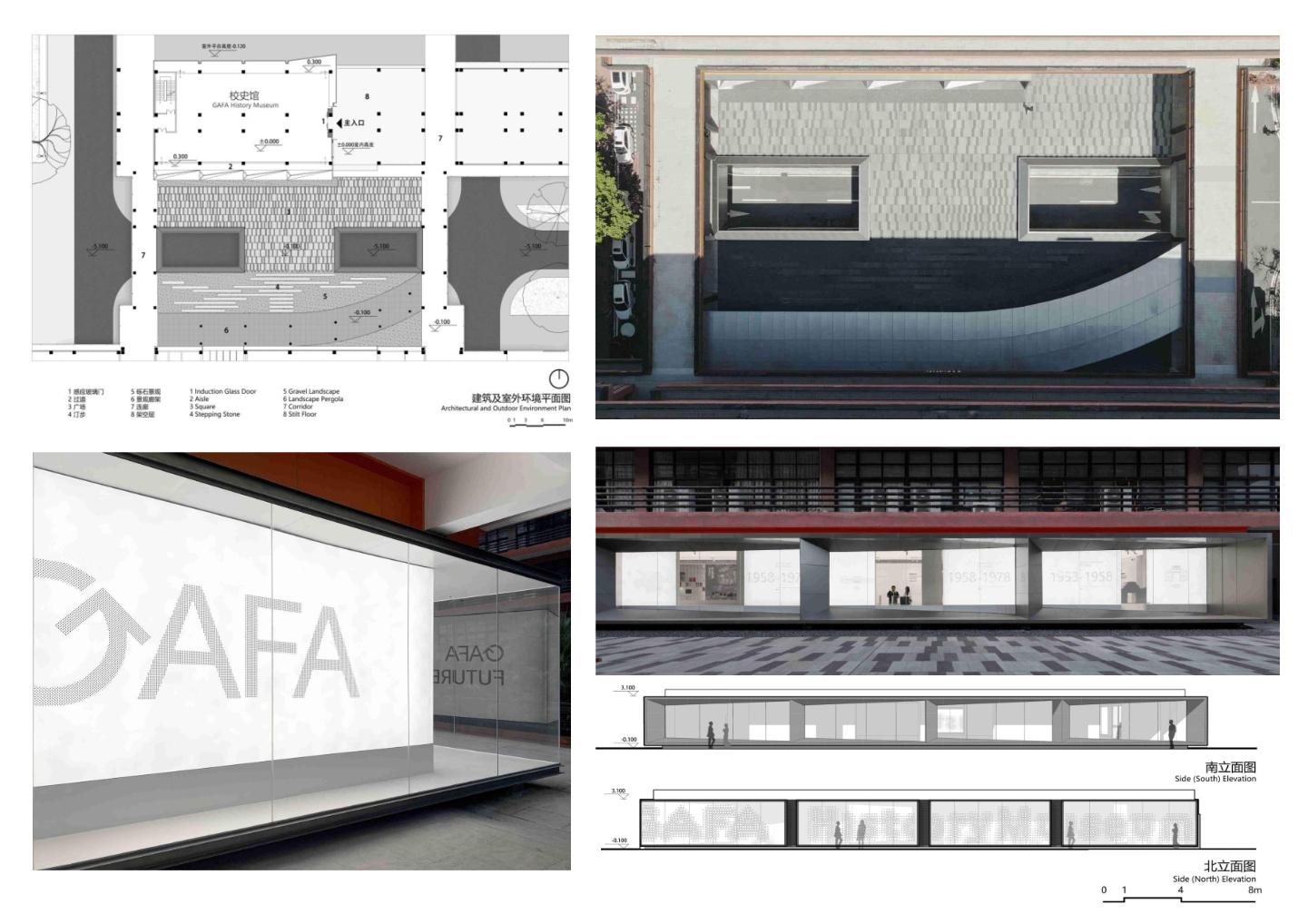

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计作品图片-2

广州美术学院校史馆室外广场俯视航拍照片

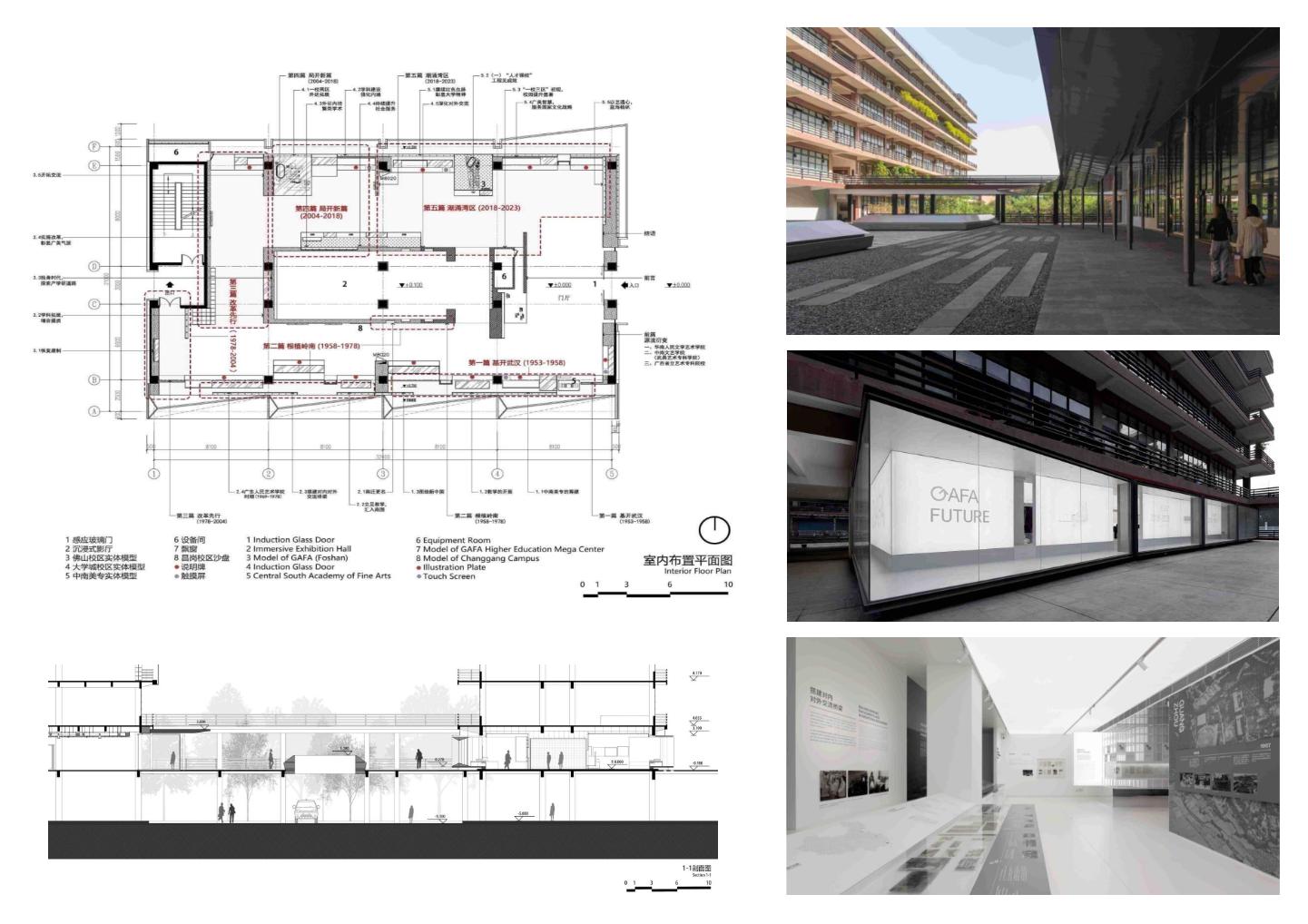

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计作品图片-3

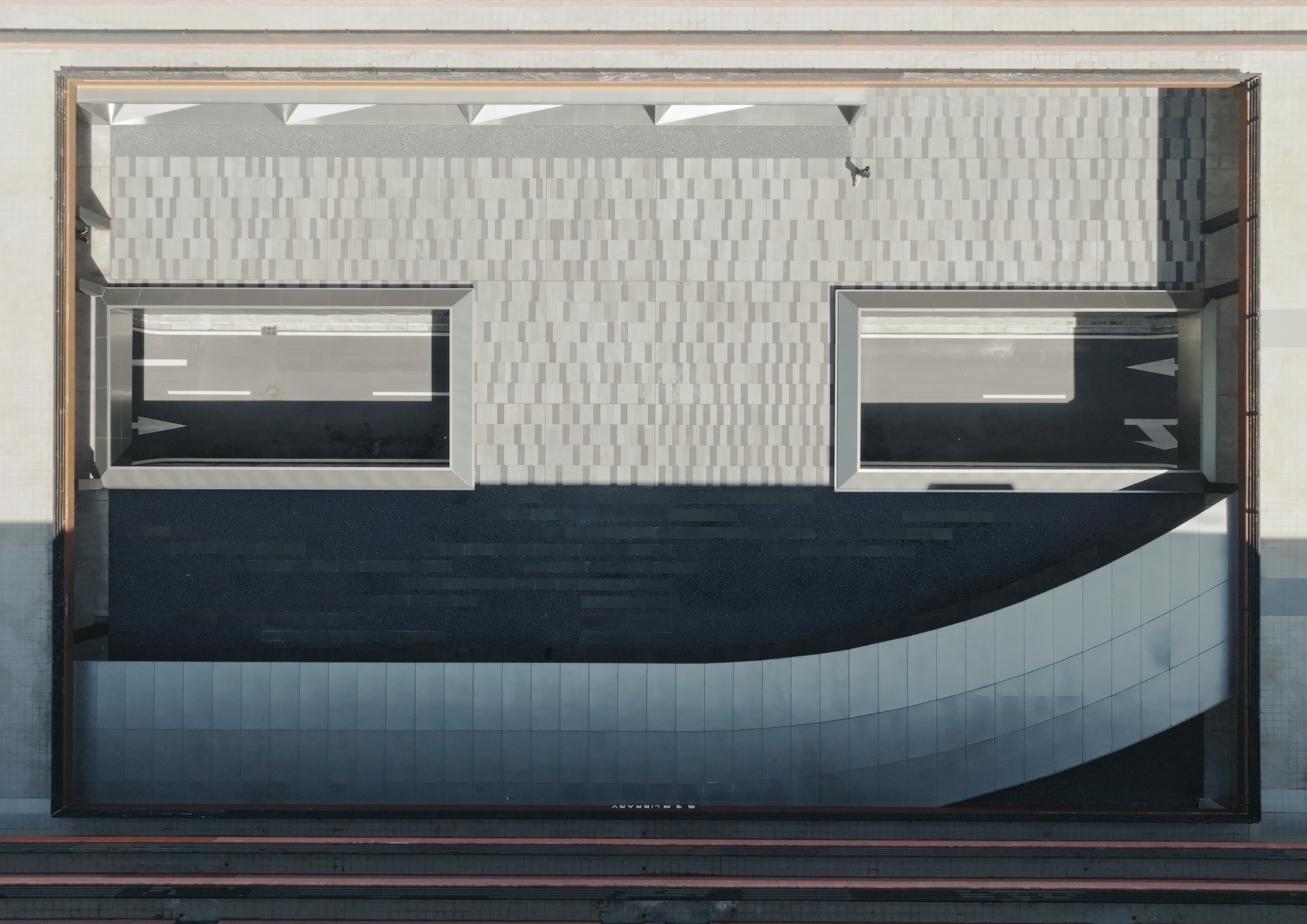

广州美术学院校史馆建筑立面实拍照片

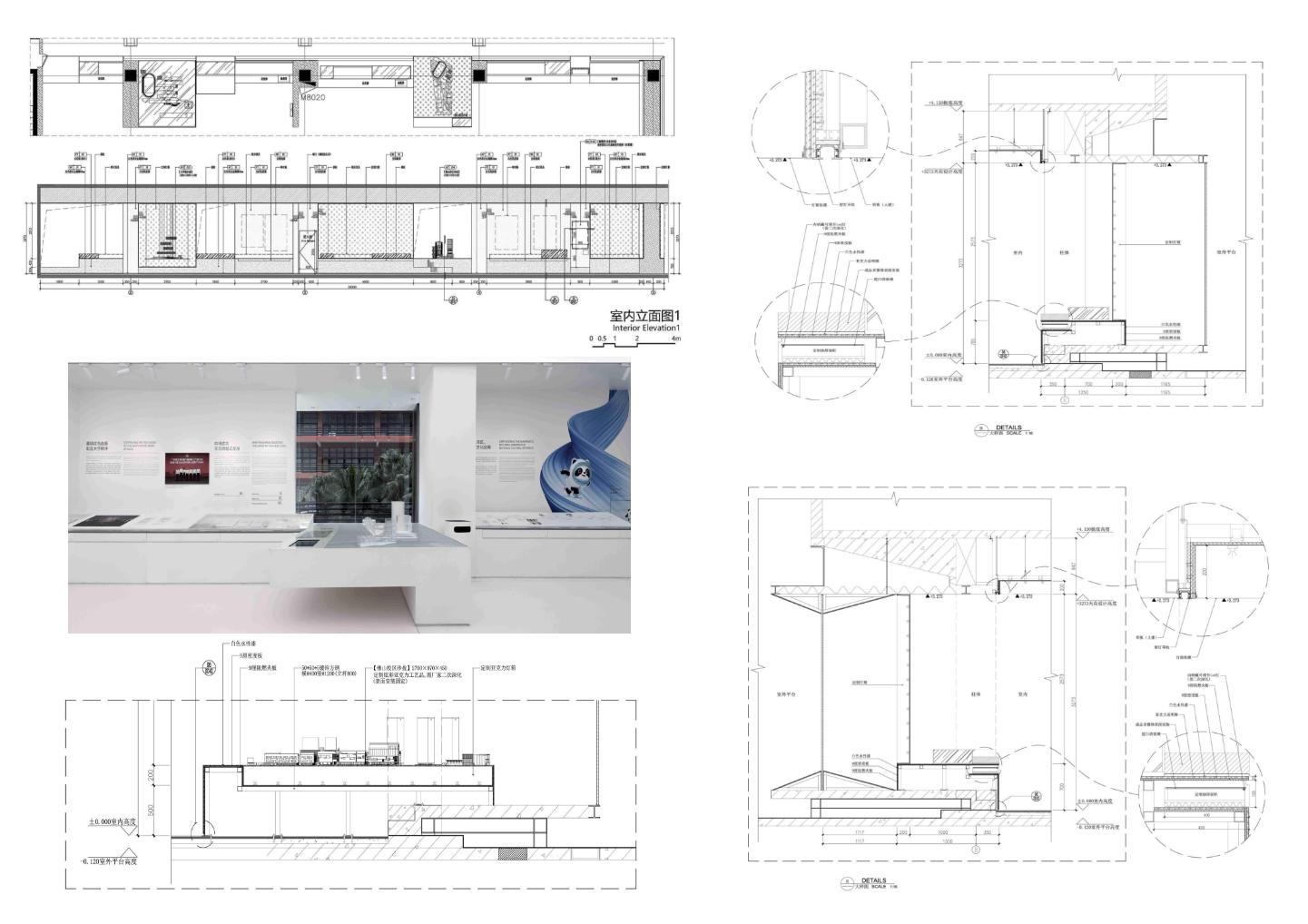

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计作品图片-4

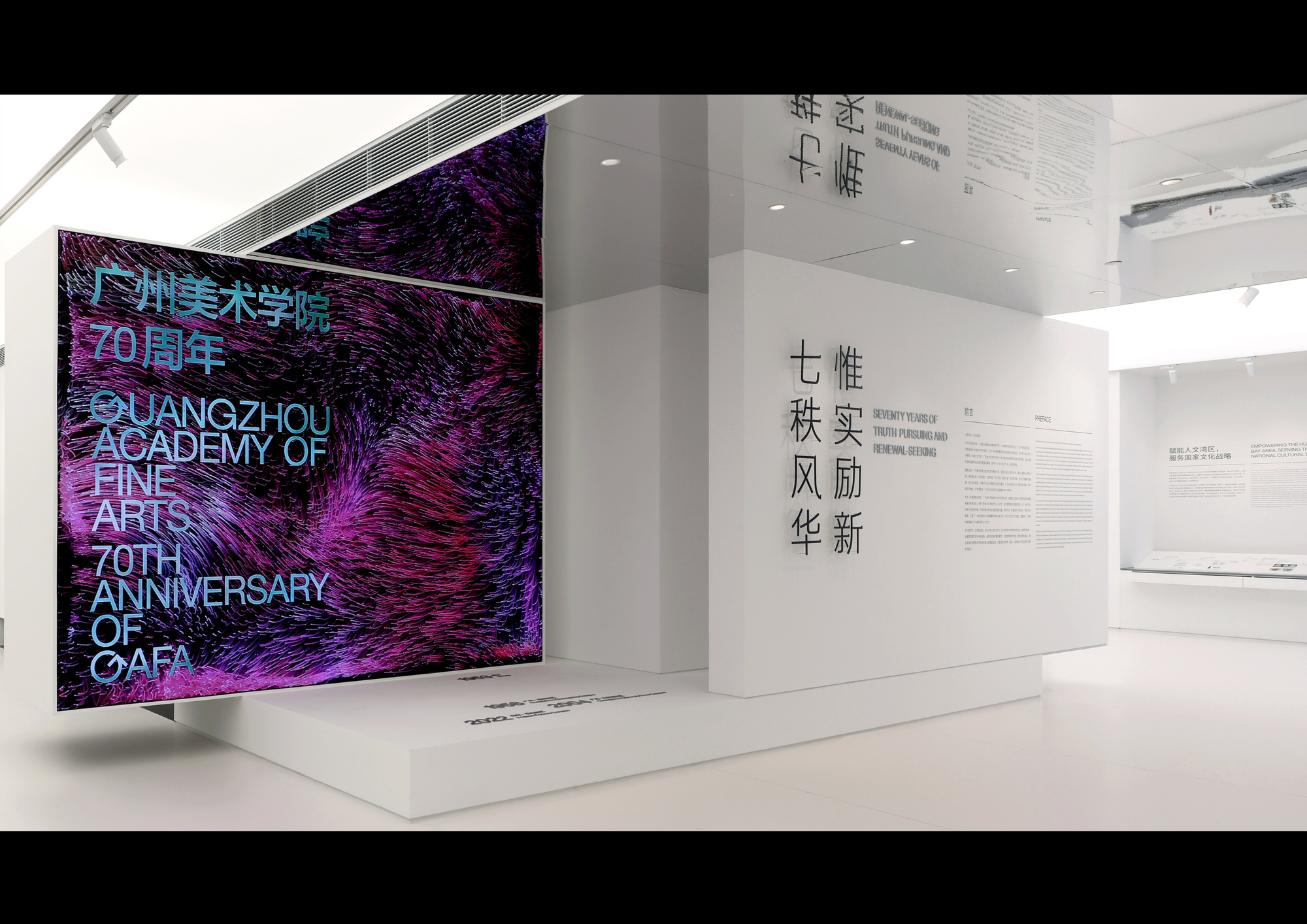

广州美术学院校史馆室内展厅实拍照片

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计作品图片-5

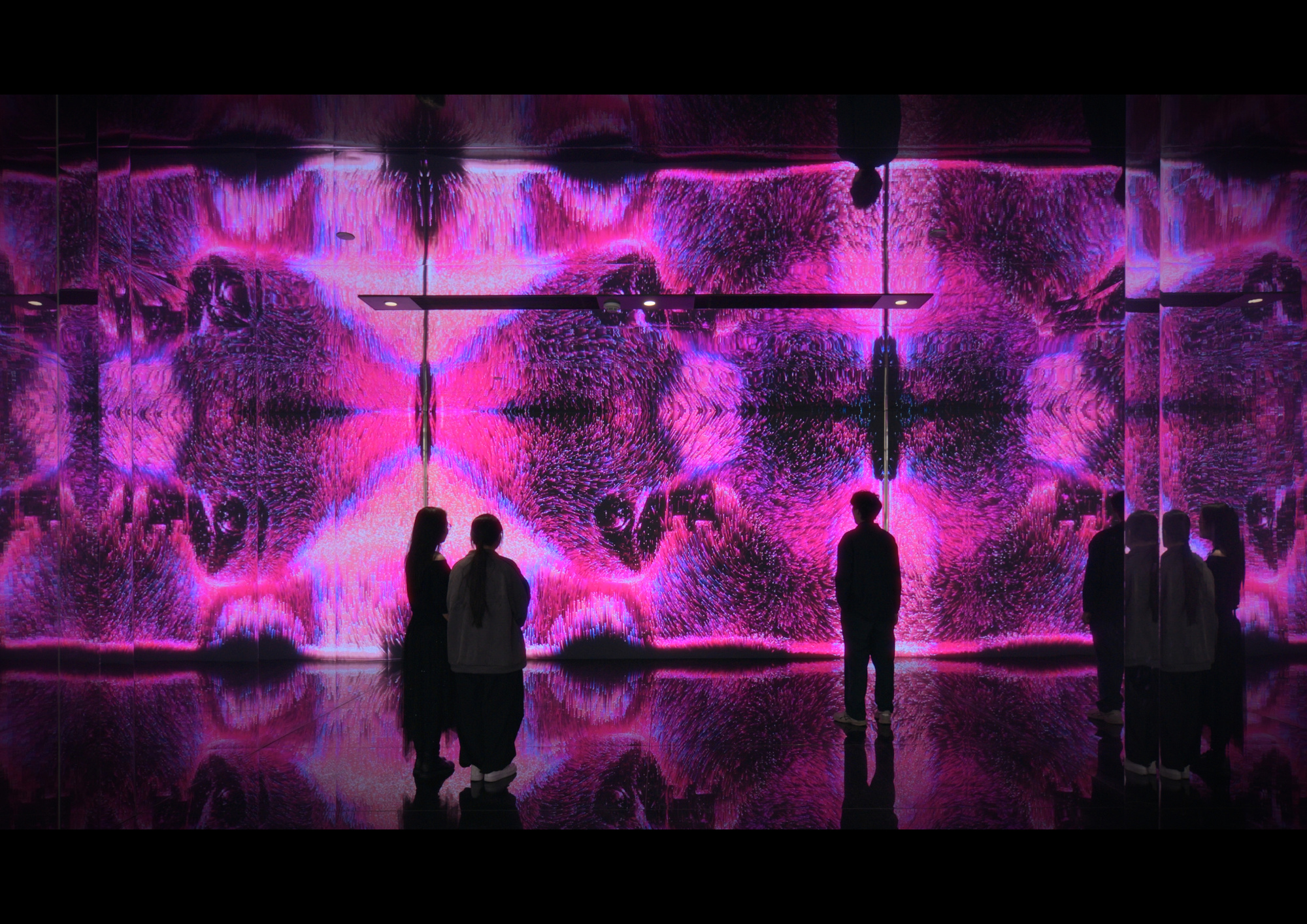

广州美术学院校史馆室内多媒体展厅实拍照片

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计(作品方案)

广州美术学院校史馆详细作品方案,包括作品分析图、平面图、立面图、剖面图、做法大样图、实拍照片。

惟实励新,七秩风华——广州美术学院校史馆设计(作品视频)

广州美术学院校史馆拍摄视频

为庆典广州美术学院建校70周年,学校于2022年底计划在大学城校区重建校史馆。设计的核心在于如何改变过去封闭的展陈方式,通过建筑、景观、室内空间和展陈的一体化设计,把学校发展的重要历史节点通过空间叙事、媒体叙事、身体叙事得以解读并生成意义。以此为出发点,基于对现存校园旧建筑条件的充分利用,校史馆以一种剥离了风格意义上的形式,效率意义上的功能所剩下更为纯粹的“叙事装置”,弥补建筑的中立性和个人对其中的历史事件和场景的感知之间的鸿沟。具体而言,空间叙事布局根据广州美术学院发展的六大阶段为主线,另增加前言、结语与核心区一共九个区域。前言与结语区域位于入口玄关两侧;六个主要发展阶段以顺时针方向布置,分别为:源流衍变、离开武汉(1953-1958)、根植岭南(1958-1978)、改革先行(1978-2004)、局开新篇(2004-2018)、潮涌湾区(2018-2023)。互文性的方式让观者与文本、主题、作品、事件以更当代的方式互动,以沉浸式技术将多种体验方式与建筑、景观、图像与历史结合在一起,并以更个性化的思维把对历史的演绎、对意义的建构和对自身的塑造融为一体。

广州美术学院新校史馆的设计,响应了新时代对文化、历史与空间叙事的需求,体现了建筑与社会、历史、环境和文化的深刻关联。作为学校70周年校庆的重要项目之一,新校史馆的重建不仅是对历史的再现,更是对当代社会文化的反思与表达。设计强调如何在当今信息化、全球化的多元环境中,通过建筑空间展现出历史、政治和心理层面的叙事,推动人们对历史的重新解读。

新校史馆的选址和空间布局体现了建筑与校园环境、使用需求的紧密结合。其位于教学区二层的架空平台,打破了传统校史馆封闭的展示形式,将原本的静态陈列转化为动态、开放的互动空间。这一举措不仅使校史馆成为校园文化的重要组成部分,也使其与周边建筑形成了流动的空间网络,激活了原本闲置的二楼平台空间,增强了校园公共区域的功能性与互动性。这一公共空间的创造优化了学校建筑布局,为师生提供了更加开放、灵活的文化交流平台。校史馆设计的核心在于其空间叙事的创新性,通过打破传统展陈方式,让历史得以从多个维度进行解读。空间本身成为一种“叙事装置”,在观者的身体体验和思想透视中呈现历史的多样性与深度。通过沉浸式技术的应用,校史馆能够将结构、图像、故事与身体的感知相结合,创造出更加多元和个性化的体验方式,使观者不仅是被动的历史接受者,更是主动的历史参与者。这种设计不仅反映了美术学院的时代精神风貌,也融入了与历史的深度互动,展现了建筑如何作为文化传承的载体,影响并塑造人们对美院过去的认知和未来的展望。此外,新校史馆与广州美术学院的历史和文化紧密相关,承袭美院的艺术脉络,融入了当代建筑的理念,形成了一个具有文化底蕴与时代气息的空间。通过重新定义空间的公共性和功能性,它将原本封闭的历史展示转变为一个开放、共享的文化平台,使建筑成为人与历史、人与环境、人与社会之间对话的桥梁。

广州美术学院湾区创新学院院长、教授,英国剑桥大学博士,英国皇家注册建筑师,广州美术学院国际交流处处长,广东省美协艺术设计委员会秘书长,建筑学高级工程师,广州美术学院学术委员会委员,英国伯明翰城市大学等海外院校博士生导师。曾任《世界建筑》等中文核心期刊海外编辑,中国中建设计集团有限公司副总建筑师,完成多项国内外实践项目,获得全国优秀工程勘察设计银质奖、广东省优秀工程设计一等奖及多项国际竞赛奖项等。