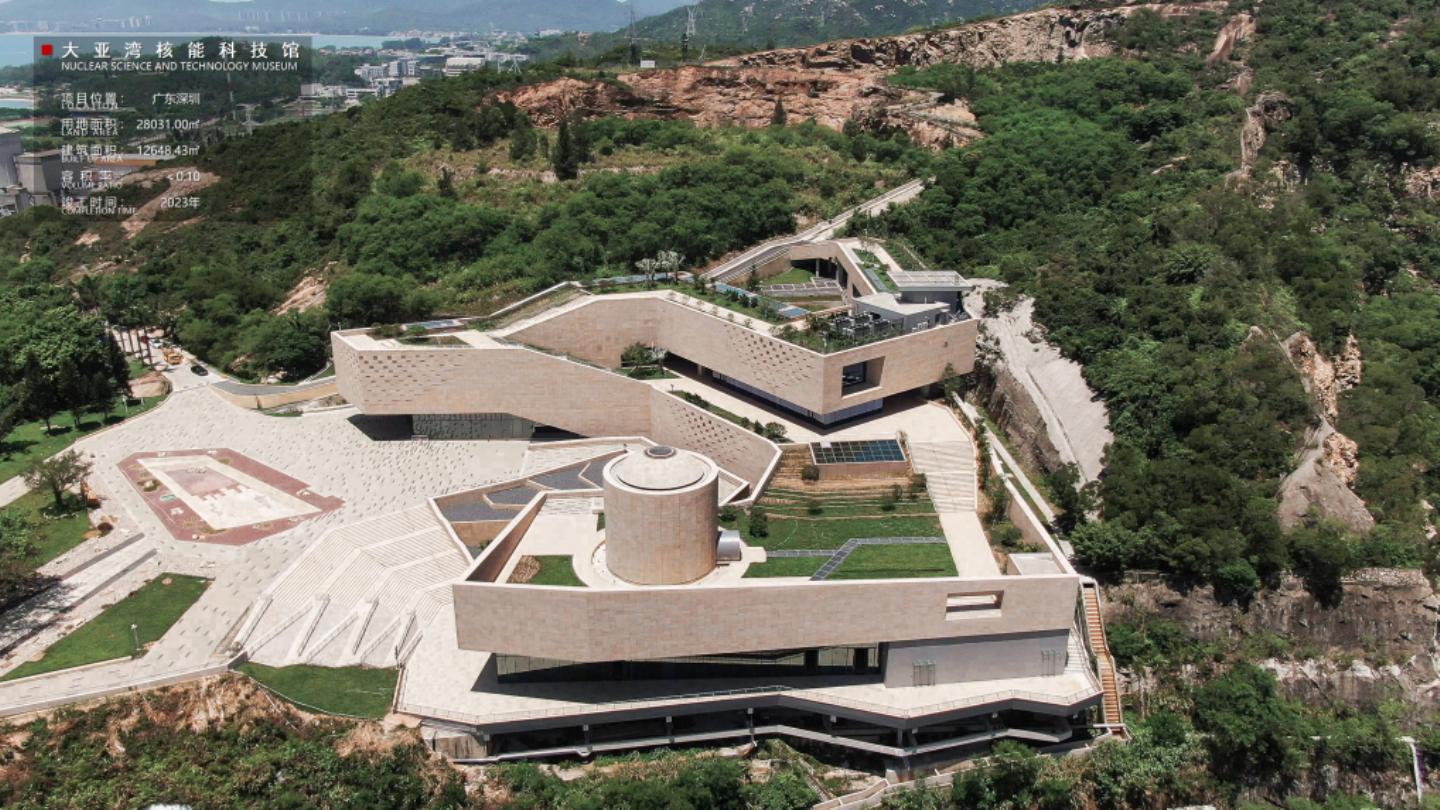

大亚湾核能科技馆

大亚湾主要文本

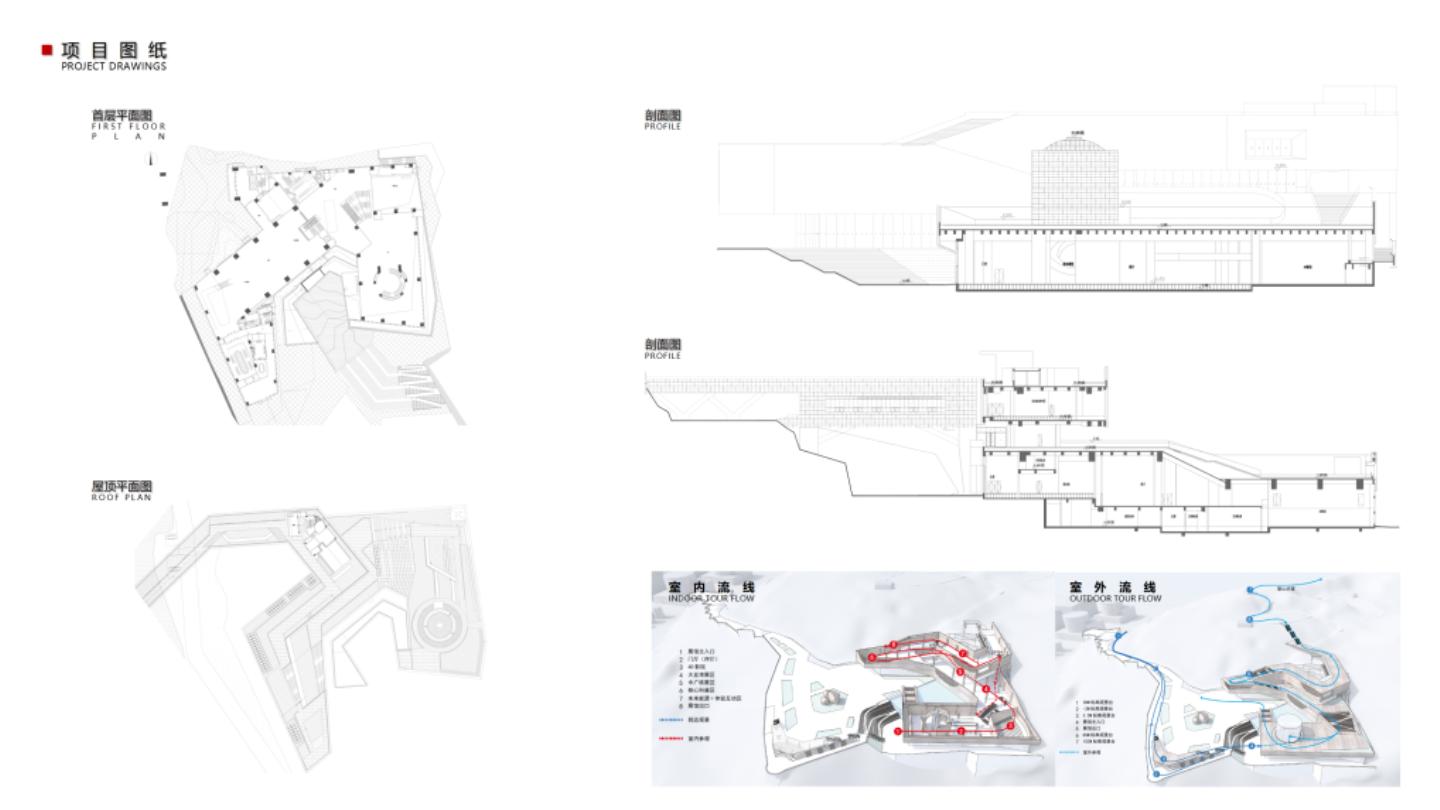

主要文本讲述了项目基本信息、设计理念、展馆参观流线以及项目亮点。

大亚湾附加文本

主要文本讲述了项目基本信息、设计理念、展馆参观流线以及项目亮点。

入口广场

入口广场开阔, 以建设现场中开挖的粗粝天然石材为主要景观,展现海天一色的厂区,仿佛一个考古发掘的现场,刀劈斧砍,从山体中开凿而成。一大株保留的榕树位于广场中央,诉说着四十年的记忆。

水院夜景

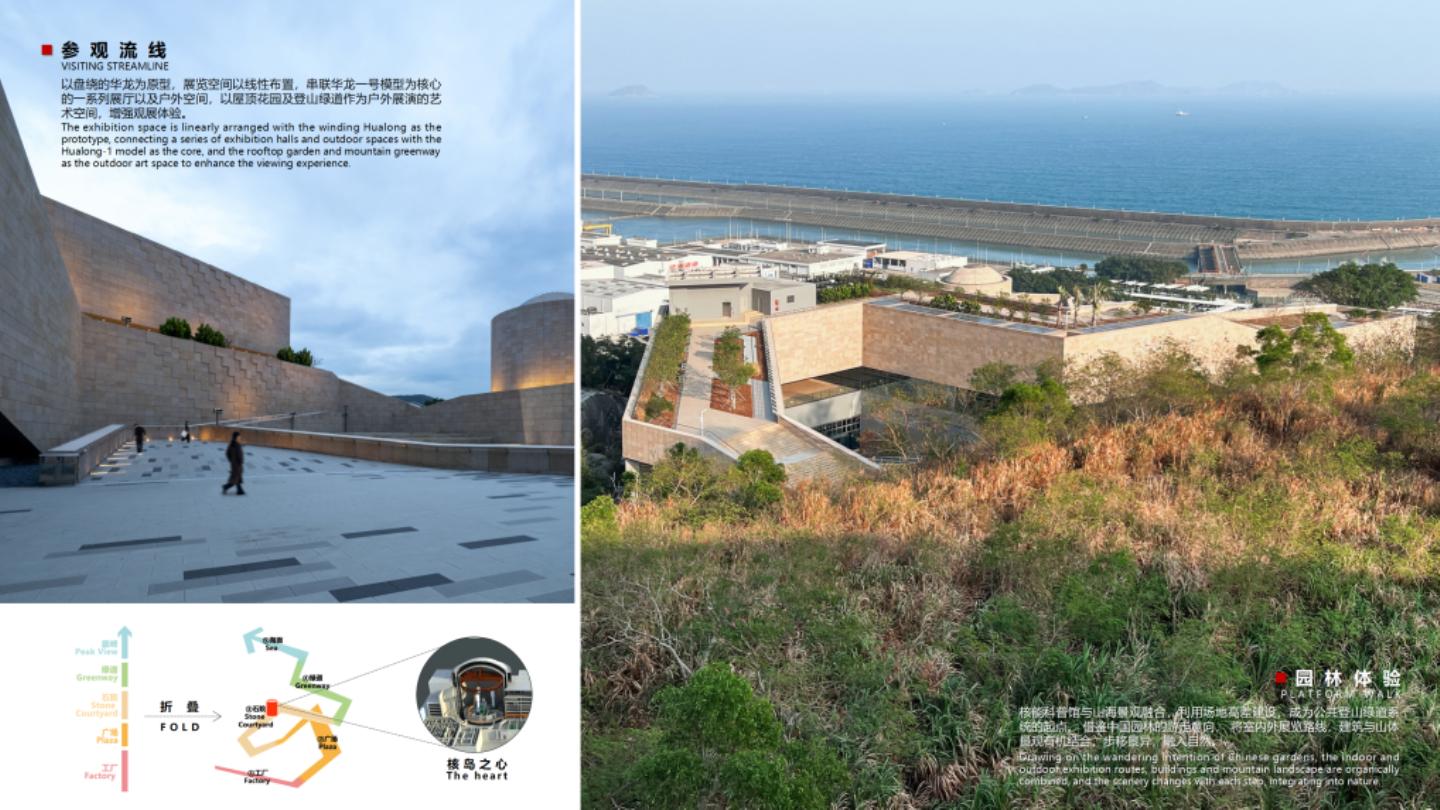

屋顶漫步

借鉴中国园林的游走意向, 将室内外展览路线,建筑与山体景观有机结合,步移景异,融入自然,漫步屋顶一览海天一色。

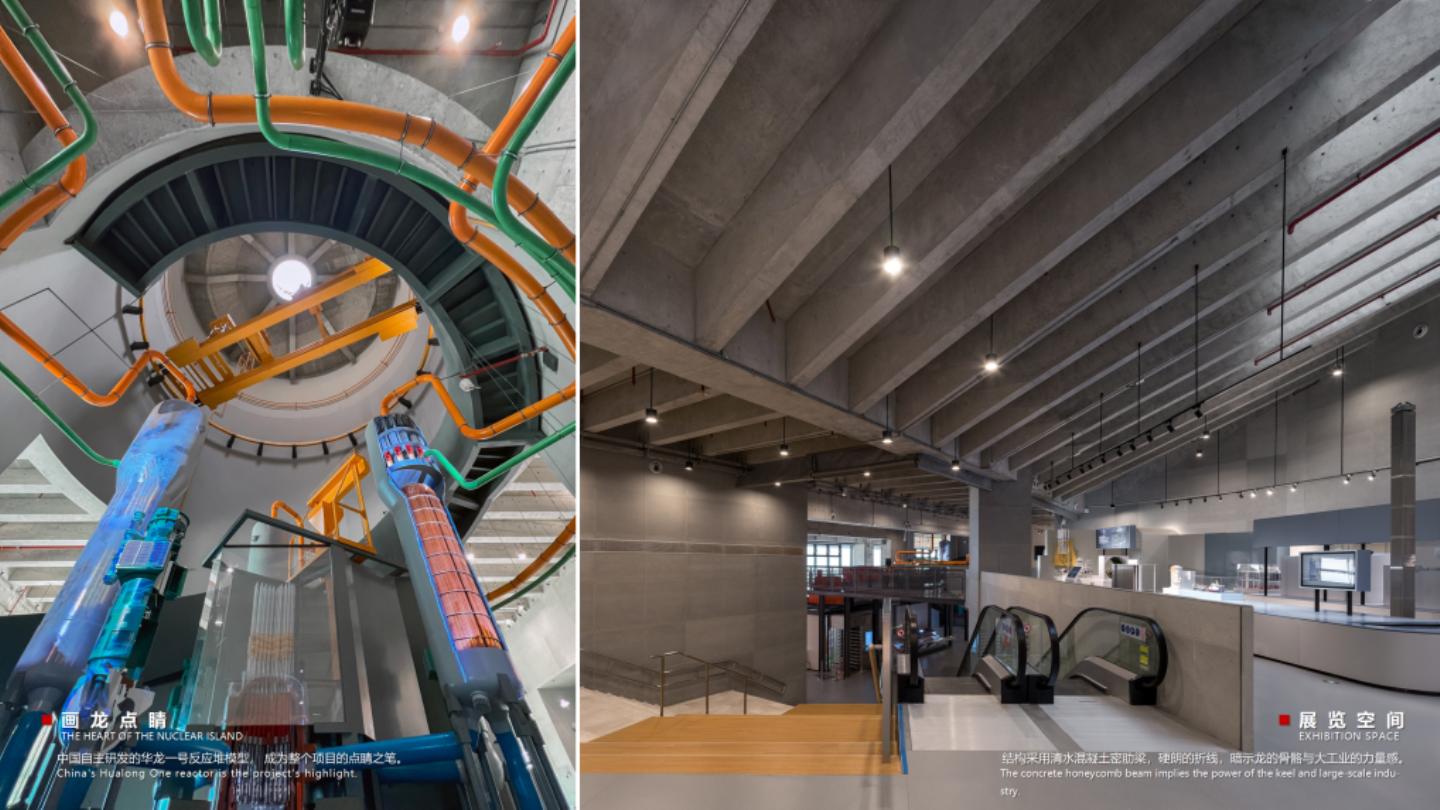

工业气质

展览空间设计顺应游龙造型和室内外参观流线, 结构采用密肋梁形成连续的楼板, 并以混凝土柱和梁支撑, 获得大跨无柱的展览空间,层层的结构形成空间序列,仿佛龙的骨骼。超大尺度清水混凝土框架的结构力量感,借鉴核电厂房,强调硬朗的折线风格, 体现大工业和国之重器的气质。为适应滨海潮湿空气,提高空调运营效率起见, 采用架空地面送风。架空地板也为展览提供更立体的布展层次。

材质呼应

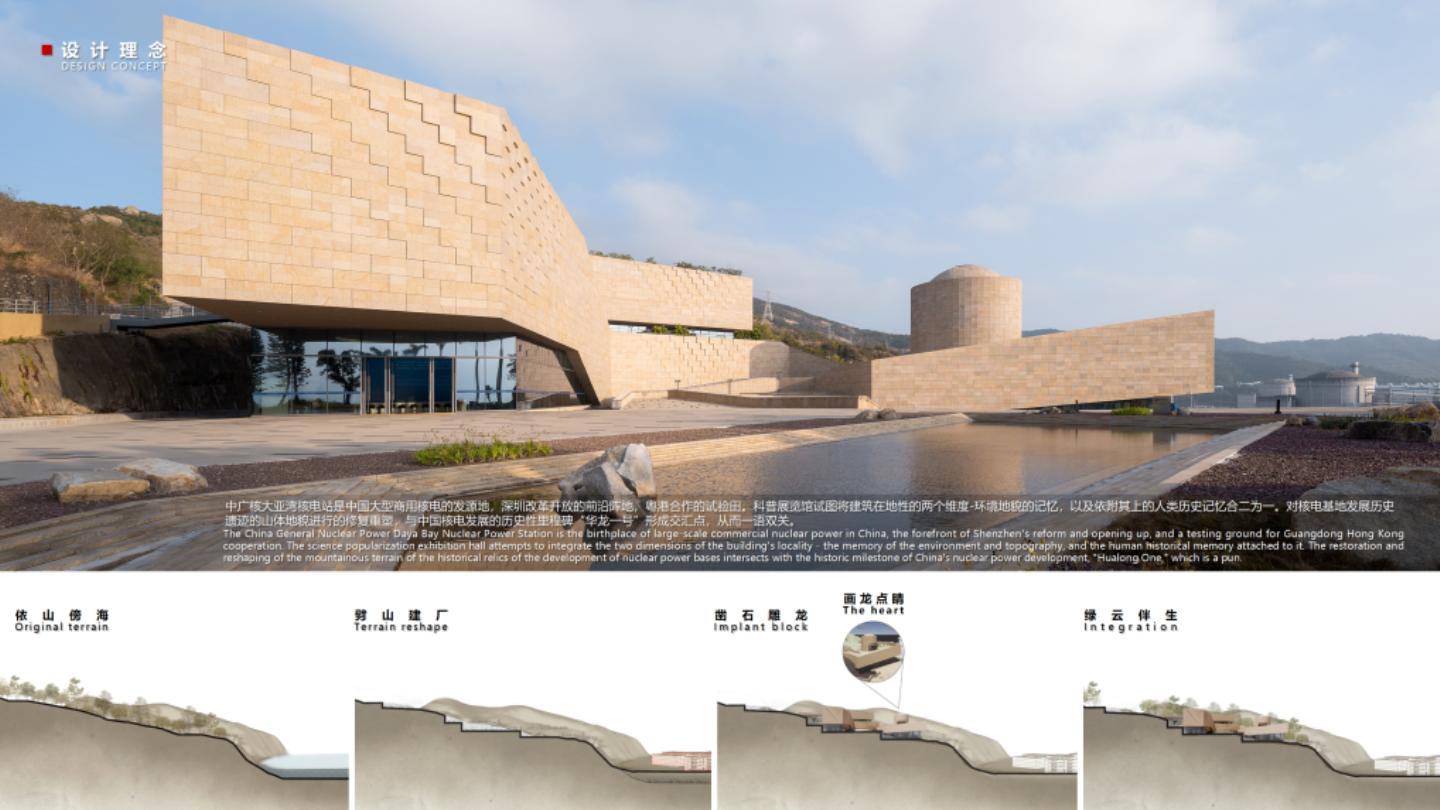

建筑外立面采用本地花岗岩色调,加以斧劈竖纹肌理,与裸露的山岩开采遗迹相呼应。山体的重新塑造, 折射出历史的沧海桑田。

大亚湾核能科技馆以华龙腾飞为主题, 基于环境地貌的记忆,以及核电基地发展历史, 对山体进行的修复重塑,与中国核电发展的里程碑“华龙一号”形成一语双关。

建筑融入山海景观,全景俯瞰核电基地的,成为公共登山观景绿道。以现场开挖的粗粝天然石材,本土野生植物为景观素材,保留天然大榕树,将室内外展览路线,步移景异,融入自然。

建筑外立面采用本地花岗岩,加以斧劈横纹肌理和龙鳞造型,表现核能安全坚固的概念。 并与裸露的山岩呼应,形成沧海桑田的时间永恒感受。

展览空间以线性布置,顺应游龙造型和室内外参观流线,结构采用密肋梁形成连续的楼面,获得大跨无柱的展览空间。超大尺度清水混凝土框架的结构力量感,借鉴核电厂房,强调硬朗的折线风格,体现大工业气质。

核岛是核电站的心脏,也是基地最有代表性的建筑物。 华龙一号是中国核电事业从引进技术到自主研发的创新成果。 圆柱形的核岛模型,成为项目的精神象征,也是展览的起点,画龙点睛之笔。

凸显技术创新,考虑滨海潮湿气候与效率,采用架空地面送风。也为展览提供更立体的布展层次。

设计对场地及历史文化的深度挖掘, 会令每一个建筑都具有属于自身的独特属性。 这也是世界多元面貌源源不断的动力。对中国1980年底改革开放历史的认知和理解,以及对未来的展望, 都有可能在对时间的理解和对空间的塑造中,找到线索,并物化为具体的建筑形态。 在深圳作为成功的改开试验背景下,大亚湾核电基地的历史,也成为一个凝结了国家历史,城市记忆,企业文化与地貌变迁的样本。 因此,我们的实践表面上是关于空间的,而暗线则是融入其中的时间。

1.设计理念:大亚湾核能科技馆的设计灵感来源于中国核电的发展历程,特别是“华龙一号”的诞生。建筑体形厚重,几何形状硬朗刚劲,象征着核安全的持久永恒,并抵御台风的侵袭。

2.社会背景:作为粤港澳大湾区“能源重镇”的一部分,大亚湾核电站及其科技馆不仅是中国核电技术自主创新的象征,也是公众了解核电知识、体验核科技魅力的重要平台。

3.环境融合:科技馆的设计充分尊重了周围的自然环境,通过山体重塑,建筑后退融入山体,与山海景观融为一体,成为公共登山绿道系统的起点。这种设计不仅保留了自然地貌的历史痕迹,还增强了建筑与自然的和谐共生。

4.文化融合:大亚湾核能科技馆不仅是一个科技展览场所,也是一个文化传承的载体。通过展示中国核电的发展历程和成就,科技馆成为公众了解中国核能文化的重要窗口。 大亚湾核能科技馆的设计不仅是对现代科技和工业美学的探索,也是对历史、环境和文化价值的尊重和传承。它不仅展示了中国核电的成就,也体现了对人与自然和谐共生的理念的追求。

易加·UV 团队由来自JERDE、RTKL、ARQ 等国际知名事务所的精英组成。拥有超过30 年国际化的城市综合体,大型公建和规划的开发设计经验。提供业界最高水准的商业公共建筑设计服务。我们具有贯穿东西方的国际视野。我们的使命是创造最有活性的城市场所。我们的设计鼓励互动和交流,交流能促进更开放,富足,公平的社会。我们以平等的视角研究生活,和世界对话。我们追求独特的,灵活的,有趣的,务实的设计。