清晨阳光下的于漪教育教学思想研究中心

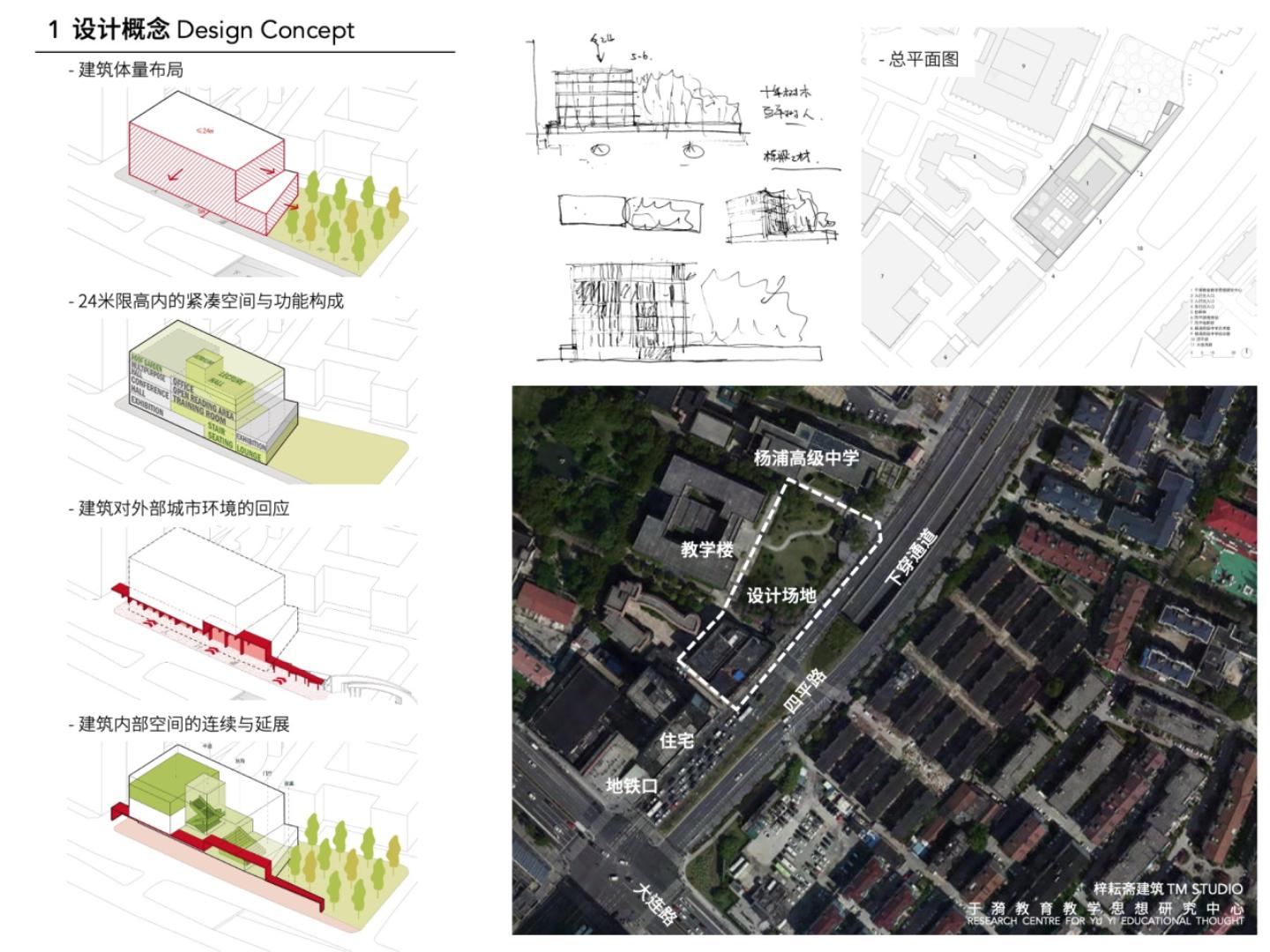

于漪教育教学思想研究中心项目位于上海杨浦区四平路985号,杨浦高级中学的东南角,建筑主要立面沿基地东侧四平路展开。建筑主入口位于四平路(公交车站附近),机动车出入口与基地南侧住宅小区出入口并列。基地北侧保留的原有杉树林,为这个项目提供了场地特征,也是这个项目设计概念“树木与树人”的起点。同时,建筑在外观上延续了杉树林的意象,采用了清水混凝土材质,强化表达了支撑柱和横梁的构图关系,面向四平路的主立面在城市界面上最大程度的展开,形成一片“茁壮树林”, 隐喻着于漪女士教书育人的平实初心,彰显朴实无华而又代代相承的教育教学思想。

夜幕之下的于漪教育教学思想研究中心

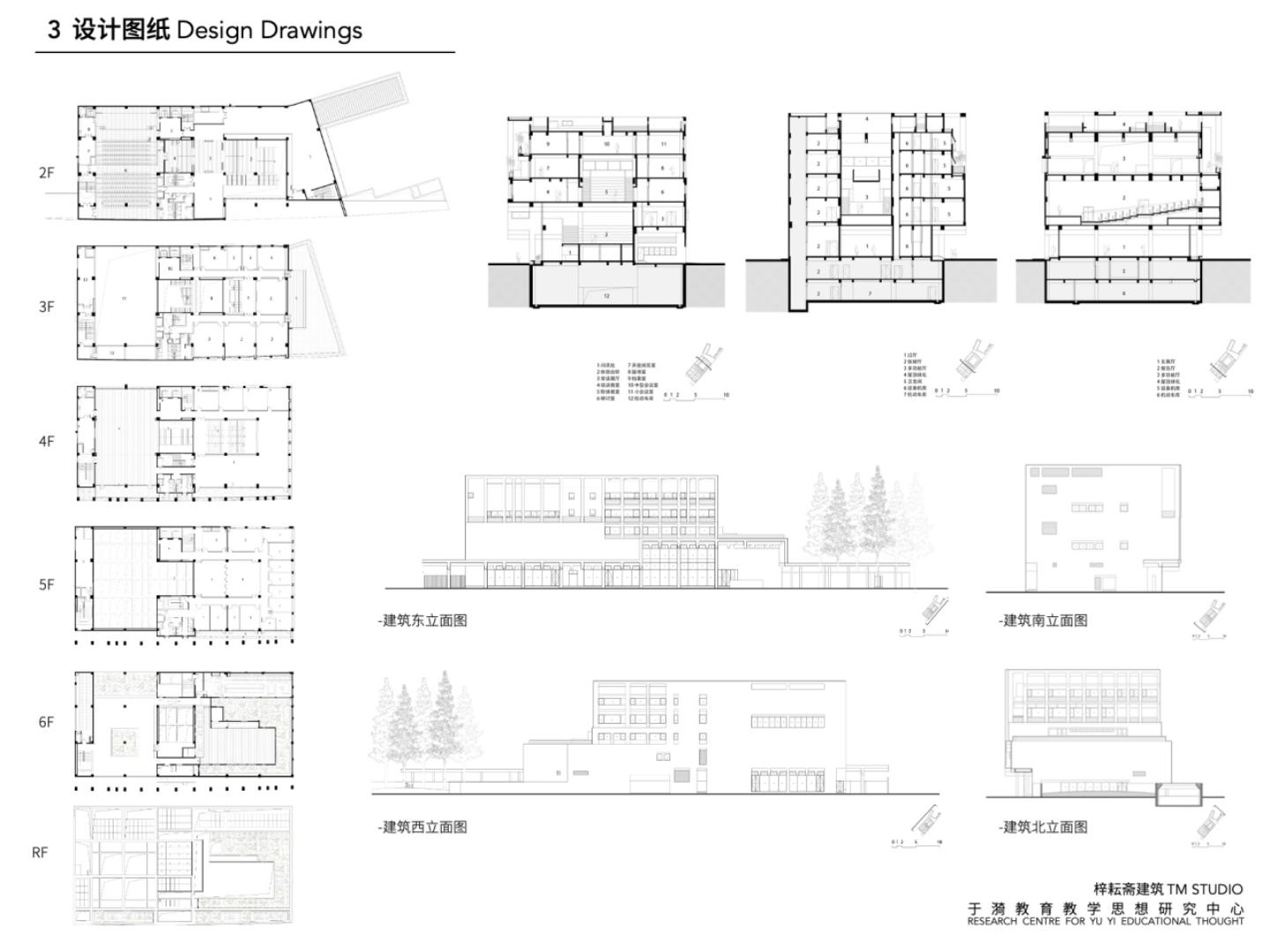

于漪教育教学思想研究中心东立面是面向城市四平路的主要立面,基地旁的人行道由于下穿道路的影响,步行空间受到极大的压缩,建筑师将建筑的一层后退4米,二层及以上建筑向外悬挑,在四平路界面形成了一道城市尺度的廊下空间,让来往行人有了可停留的场所感。三层至五层建筑立面也通过立柱与后退的界面,通过绿化的自然隔离,避免让这些房间的窗户直面嘈杂的城市主干道。建筑师通过东侧界面的处理,即维护了建筑内部功能的属性要求,又实现了研究中心的城市性与开放性,以合理的方式让建筑的城市界面和人们的日常生活有了交集。

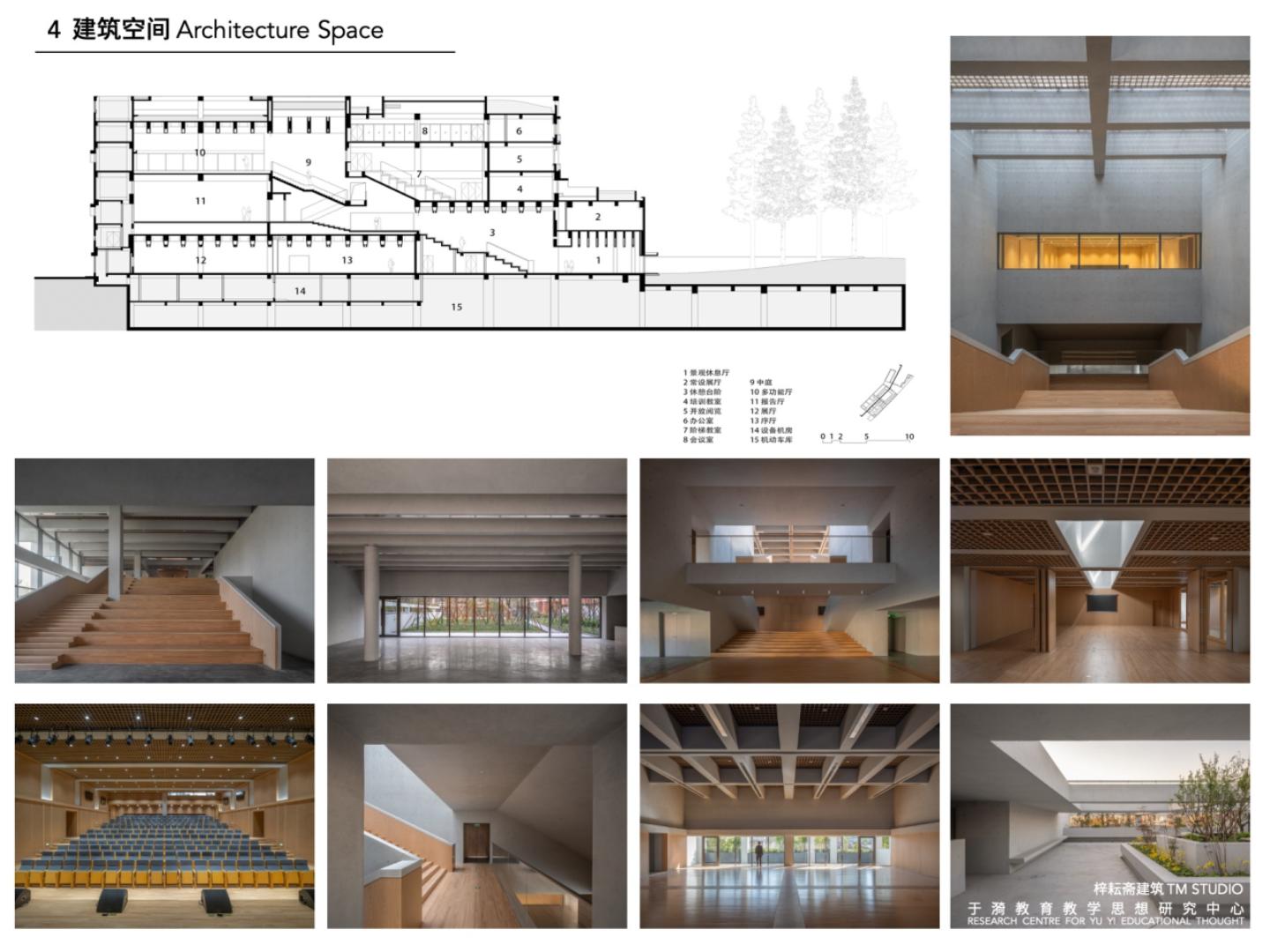

室内二层报告厅的主要入口

室内二层平台作为整个建筑的公共枢纽核心,与周边空间与动线联通,向下可通过阶梯式休息区及大楼梯与一层观景休息厅连通,向上可通过公共楼梯在经过中庭空间转折后接入到四层的多功能厅,再由侧面楼梯一直延伸到屋顶花园,整个建筑内就形成了一个不断延展的连续空间。

贯通五层的采光中庭

为增强室内空间表现力,建筑师在中部设置了贯通五层的采光中庭,营造出开放明亮的室内空间效果。这样一组公共空间枢纽,是空间性与功能性的融合,使得整个建筑中的不同空间和功能互通关联,有了充分的流动性,而且能够与树木、景观概念交融在一起,让每个空间都获得恰如其分的舒适感。

四层多功能厅

多功能厅东侧面向四平路,退进来的双层立面中形成的空腔,形成充满绿植和自然光照的室外阳台,让建筑与城市在此处都得到了喘息。自然光线透过植物撒入到室内,形成斑驳且柔和的光影环境。

于漪教育教学思想研究中心

于漪教育教学思想研究中心-作品视频

于漪教育教学思想研究中心项目位于上海杨浦区四平路与大连路的交叉口附近,杨浦高级中学的东南角。东侧为四平路,南侧为高层住宅小区。过去20多年来,由于两条地铁线路和下穿通道的修建,四平路沿线的城市环境受到极大影响,留下了长久难以愈合的创伤。

鉴于特定的地理位置和环境特征,于漪中心以现代建筑的构成手法为体形设计的基础,简约造型,虚实结合,采用简单而有力的建筑体量及具有强烈表现张力的清水混凝土框架结构,形成朴实而刚劲有力的建筑形象。该项目通过详细剖析建筑与周边场地的关系,通过巧妙的空间退让,对于四平路与建筑之间关系进行细密的梳理和优化,形成了对于城市伤痕空间的一次重要修补。

同时,于漪中心的建筑设计在深度考虑城市环境时,也针对内部功能与行为流线进行了精密组织。对于建筑的内部功能布局、空间呈现效果、结构形式融合等方面进行了周密考虑。建筑设计依托现有场地北侧的繁茂树林,采用轮廓清晰的混凝土框架来延续这一片杉树林木的意象,形成内外相连的茁壮林地,以此隐喻“十年树木,百年树人”的主题,从而彰显于漪长期耕耘其间的基础教育在培养人才方面的基石作用。

于漪教育教学思想研究中心项目设计面临两方面挑战:一是如何通过建筑和空间形式有效传达教育家的精神内涵,二是在狭长基地的限制下,满足建筑内部功能的高效组合,同时为周边城市环境提供积极因素。

于漪女士是上海市著名教育家、上海市杨浦高级中学名誉校长,是共和国首次颁发“人民教育家”这一国家荣誉称号获得者。建筑师从基地北侧的杉树林中找到灵感,树木与树人,十年树木,百年树人,这片杉树林既是研究中心与杨浦中学之间的过渡区域,也彰显了场地特征,使建筑寓意与教育精神产生关联。设计中保留的水杉林成为建筑内部空间序列组织和形体构成的重要参照。建筑以清水混凝土材质强化支撑柱和横梁的构图关系,外观延续杉树林的意象,面向四平路的主立面展开,形成一片"茁壮树林",隐喻于漪女士教书育人的平实初心,彰显朴实无华而又代代相承的教育教学思想。

研究中心处于杨浦高级中学与四平路之间,形成了内向研究中心与外向城市交界之间的一种张力。对于面向城市最重要的东立面,建筑师将一层建筑界面后退4米,二层及以上建筑向外悬挑,形成城市尺度的廊下空间,让行人有了可停留的场所感,檐廊向北延展至杨浦高级中学门口,保留的杉树林透过降低的围墙融入城市界面,三至五层立面也通过立柱与后退的界面让学习教室获得了一个充满绿植的室外阳台,避免这些教室直面嘈杂的城市主干道。

建筑面向杉树林的北侧界面完全打开,形成由北向南的景观引入线索,外观上形成南北向屋顶花园退台,内部空间组合中也有明显序列。一层中部门厅设置大楼梯,面对杉树林形成敞亮的观景休息厅。大台阶延伸至二层报告厅,经过中庭空间向上转折接入四层多功能厅,再延伸至屋顶花园。建筑师通过不同高差与错层,将大厅、报告厅、展厅、多功能厅等大空间与功能用房、设备夹层、教室等进行紧凑有效组合,确保有足够层高完成可上人的屋顶花园效果。

研究中心的方案发展过程由抽象概念逐步具体化,将各种功能与空间合理有效组合链接,形成既有开放性又满足内部功能使用的整体,对更广泛的城市区域做出贡献。建筑师将复杂概念清晰化为具体外部与内部问题,内部展示空间采用开放流动的大空间模式,引入自然光线,营造视野开放、贯通展示及研讨空间;外部与城市交界面处理,底层退让,建筑与街道形成交集,使研究中心成为面向城市的窗口。设计方案体现对基地、现实、问题的思考,综合各类关系的叠合与衔接,力求达到社会与经济的合理性,展现建筑所要获得的"立意"。

梓耘斋建筑(童明工作室)的工作范畴涉及传统与现代、本土与流变等当代诸多领域,其作品兼具研究与创作性质。 梓耘斋建筑始终关注于城市建筑的领域,既注重实体建筑的建造品质,也注重于城市网络的系统研究。 我们主张通过具体而精准的建造行为,将建筑实体与城市空间关联在一起,将个体思考与集体记忆关联在一起,从而去探讨一个社会生活中具有决定意义的目标:创造更好的生活环境并体现更高的文明意图。