北京雨燕巢标介绍视频

巢标1

雨燕巢标实物图

巢标2

雨燕巢标实物细节图

巢标3

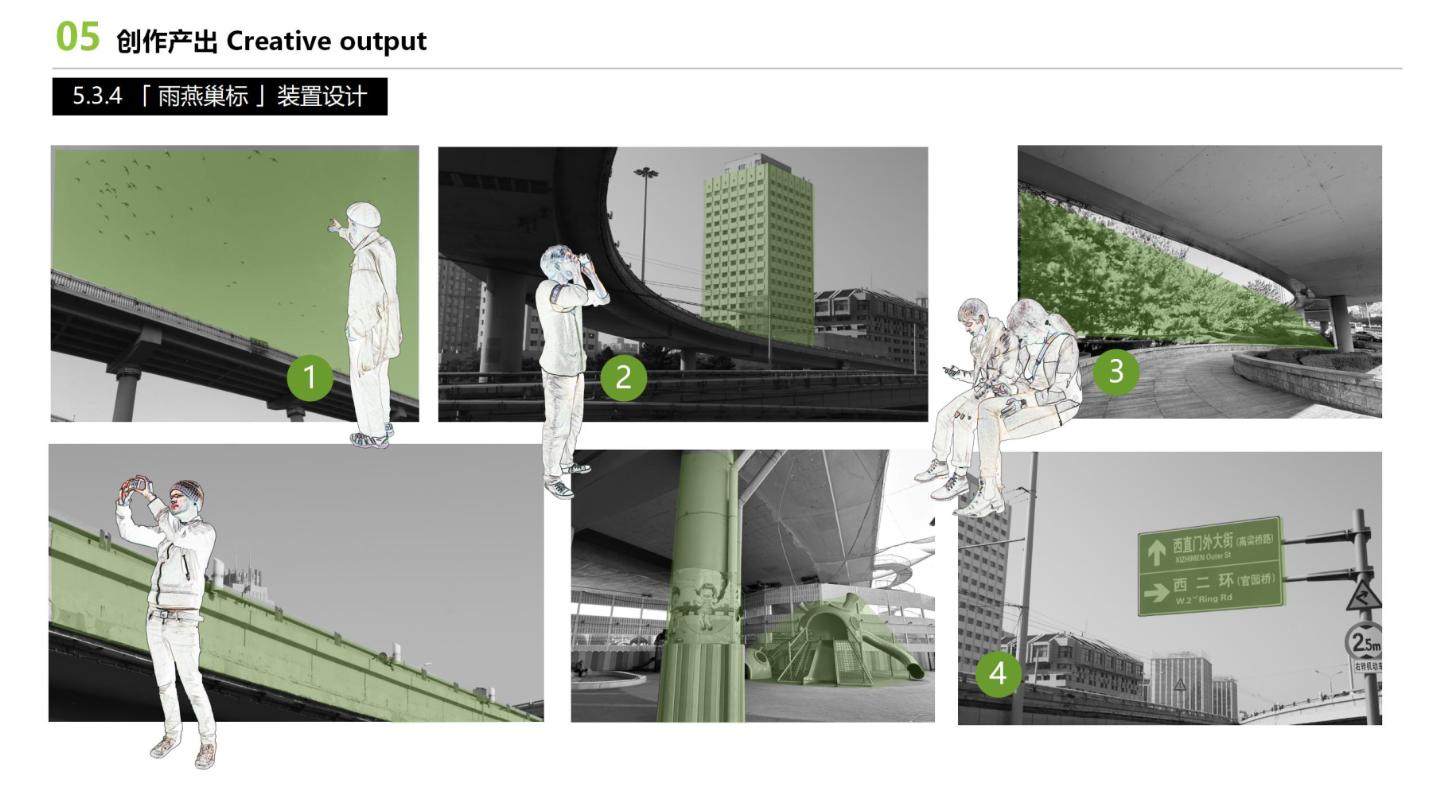

雨燕巢标使用示意

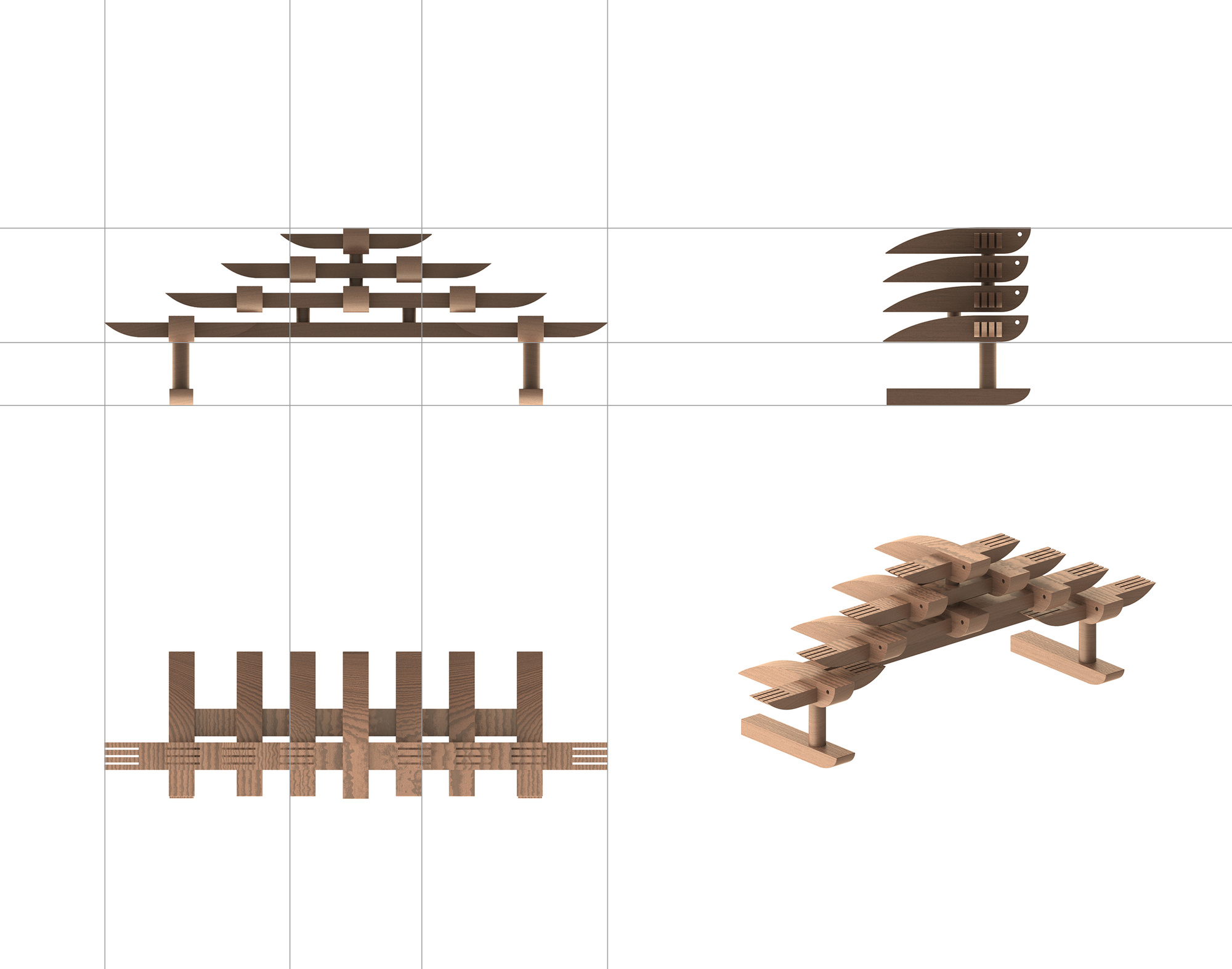

三视图

雨燕观测地图

设计过程

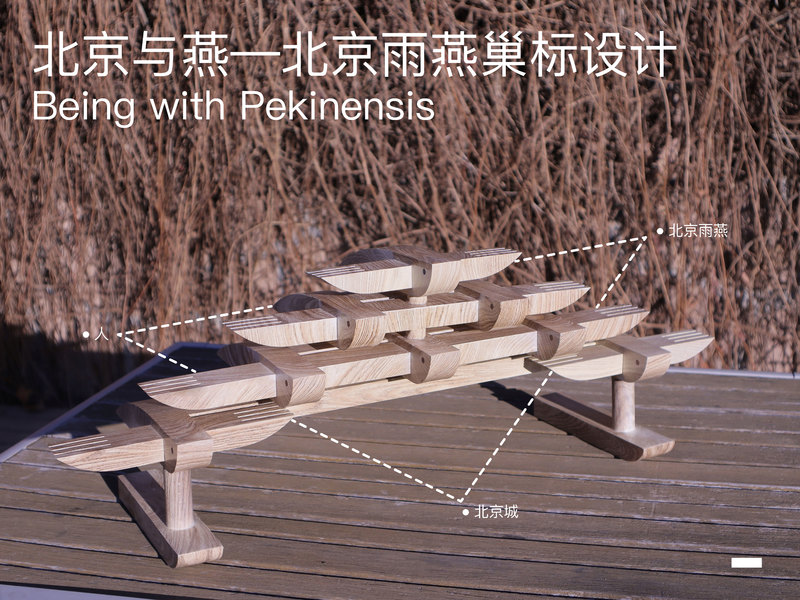

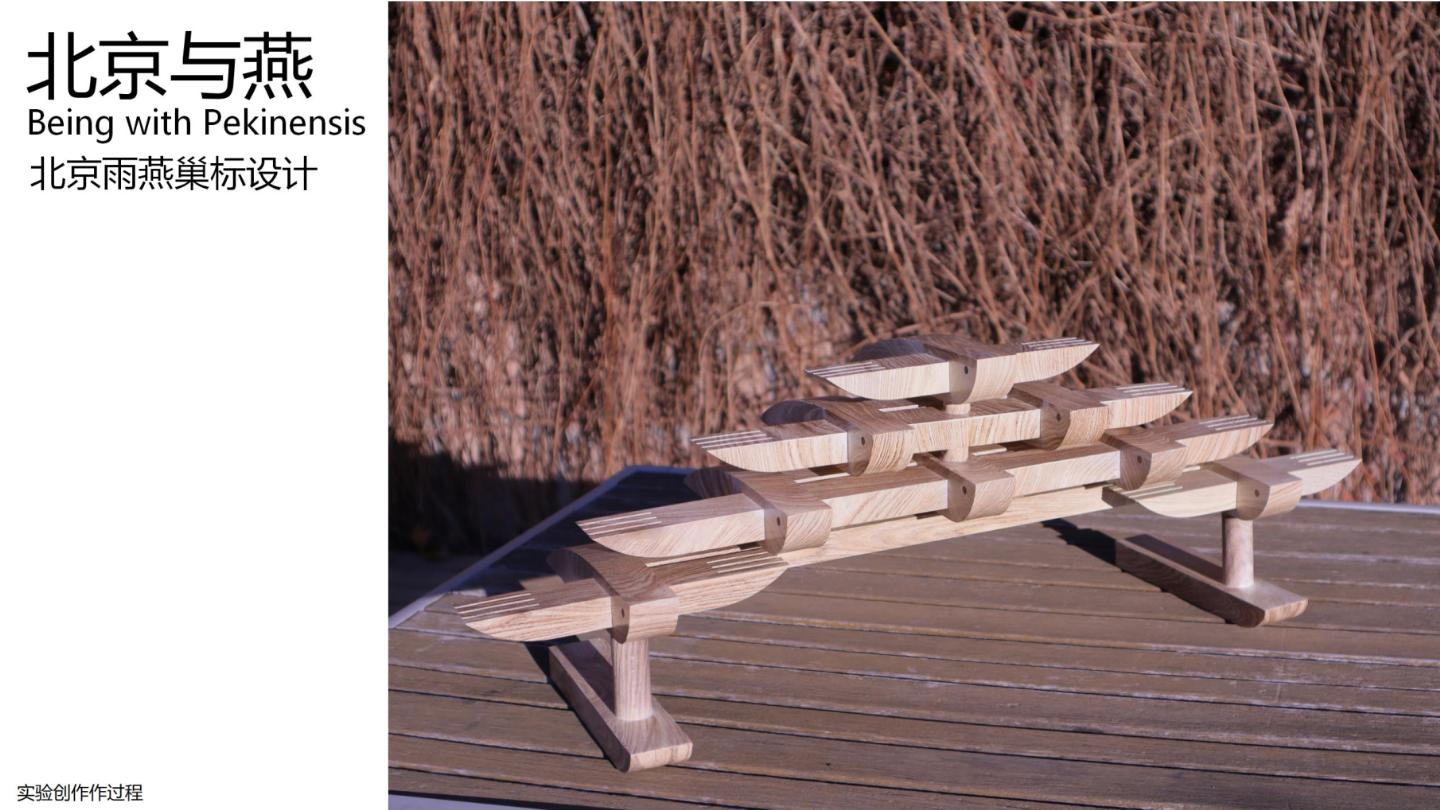

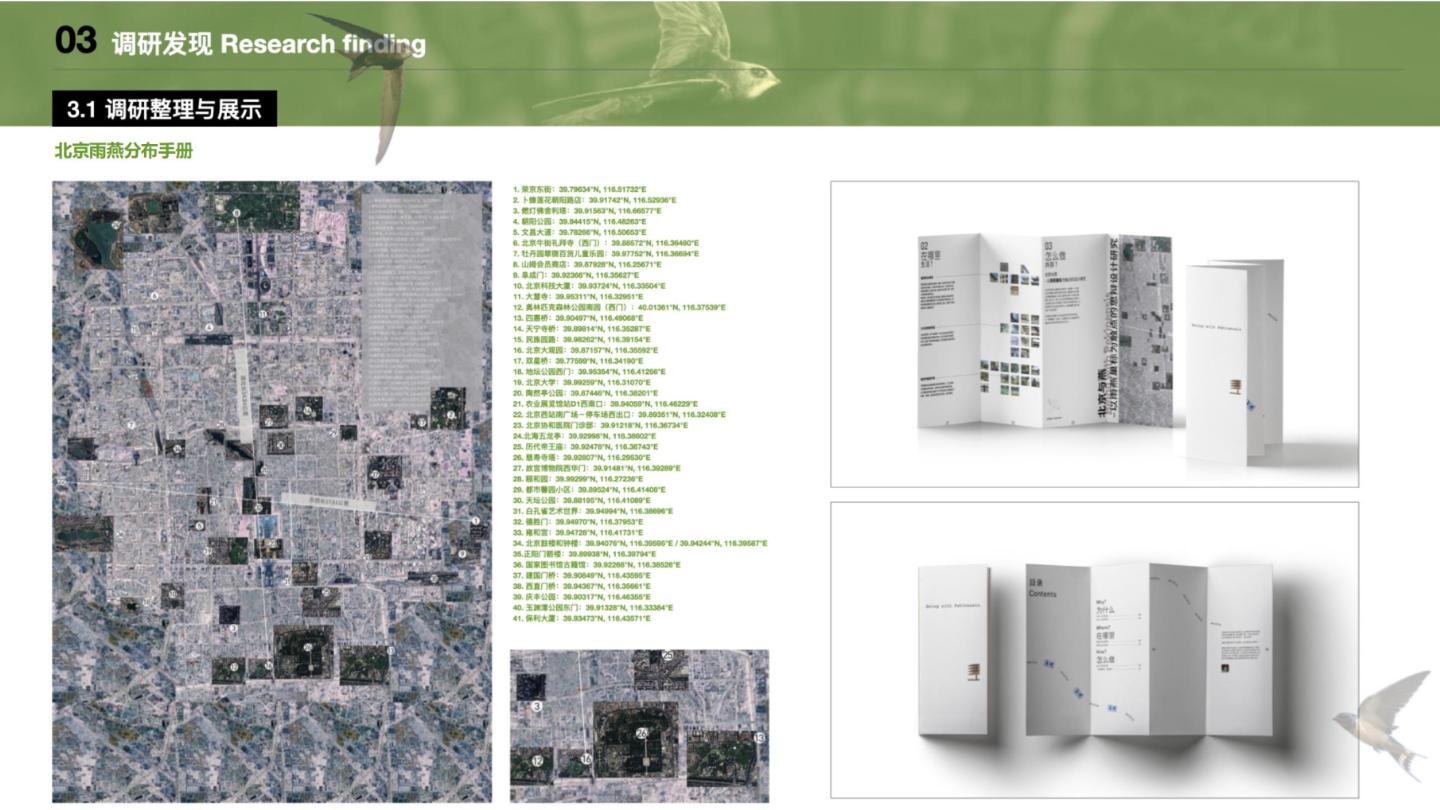

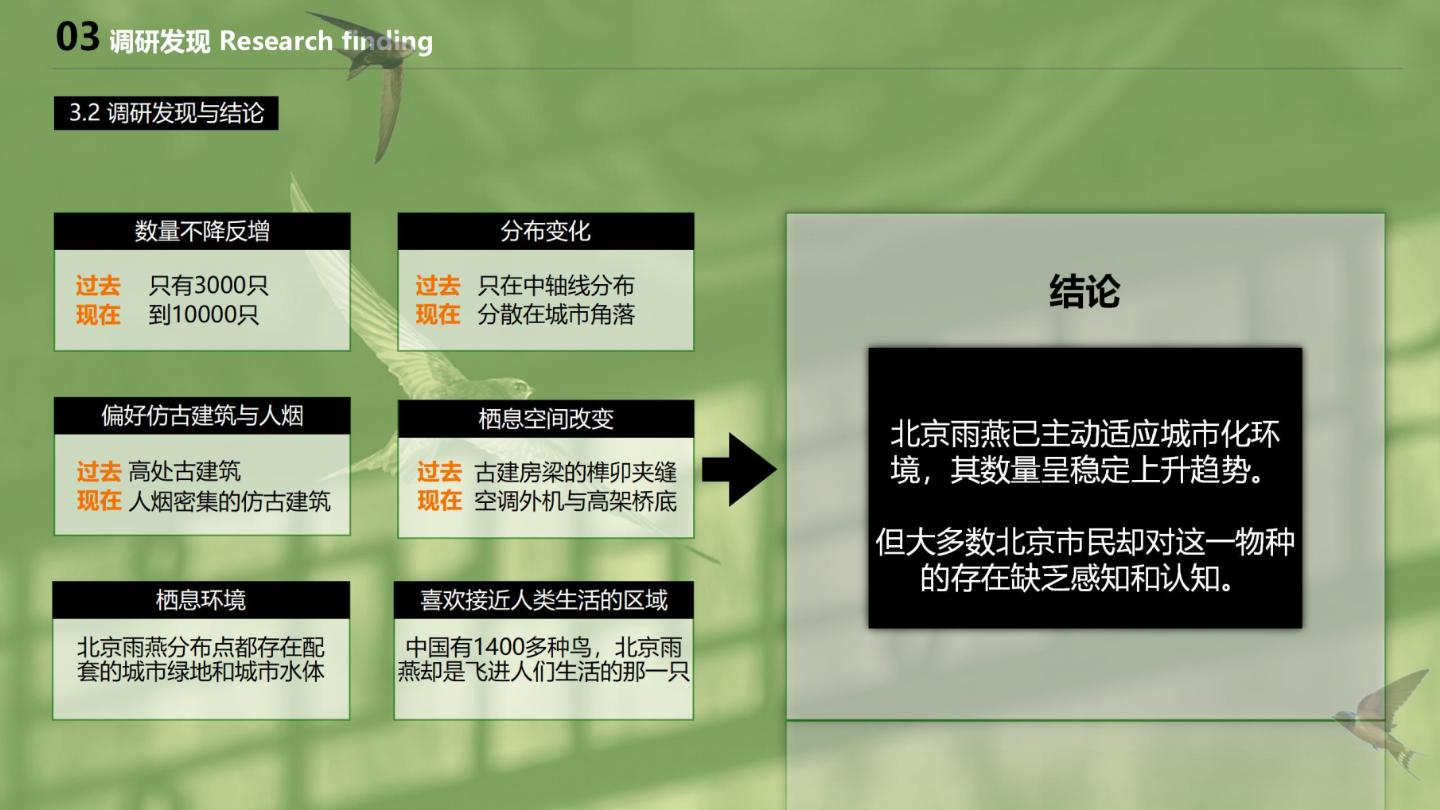

北京雨燕是以首都命名的候鸟,也是唯一一种与北京古建烟火相伴而生的鸟类。随着城市化进程,北京城高楼耸起,城市古建筑也经历了拆除与再保护,居住在城市中的人们缺乏与动物共享生存环境的意识,使人们一度认为北京雨燕面临着生存危机,正逐渐淡出大众的视野。然而本项目调研发现,北京雨燕已然主动适应城市化,选择隐藏在现代城市的“仿古角落”。本项目旨在帮助人们发现这种灵性生物的足迹,以“雨燕巢标”为媒介,在钢筋水泥上搭建雨燕归巢向标与市民共享回忆的交汇点。

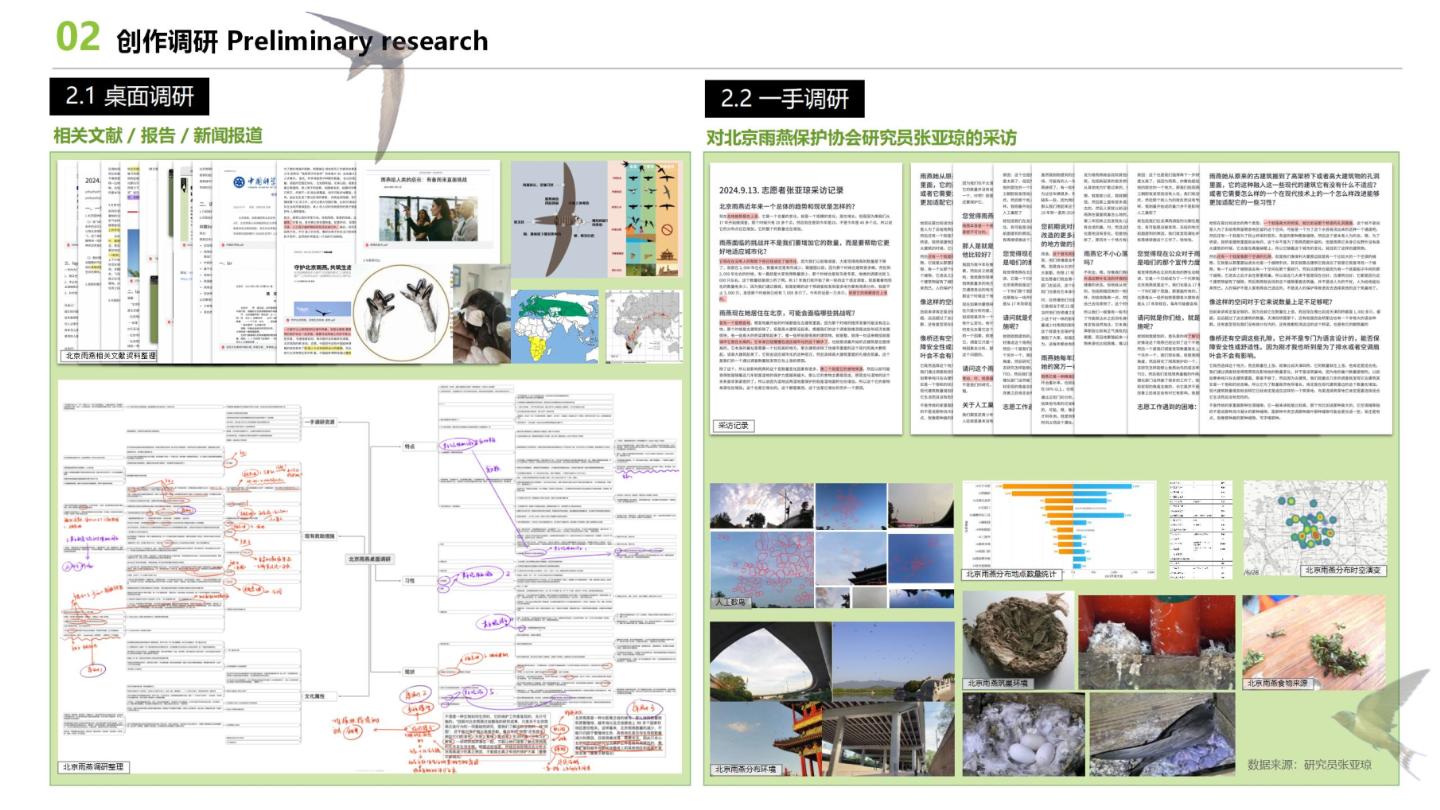

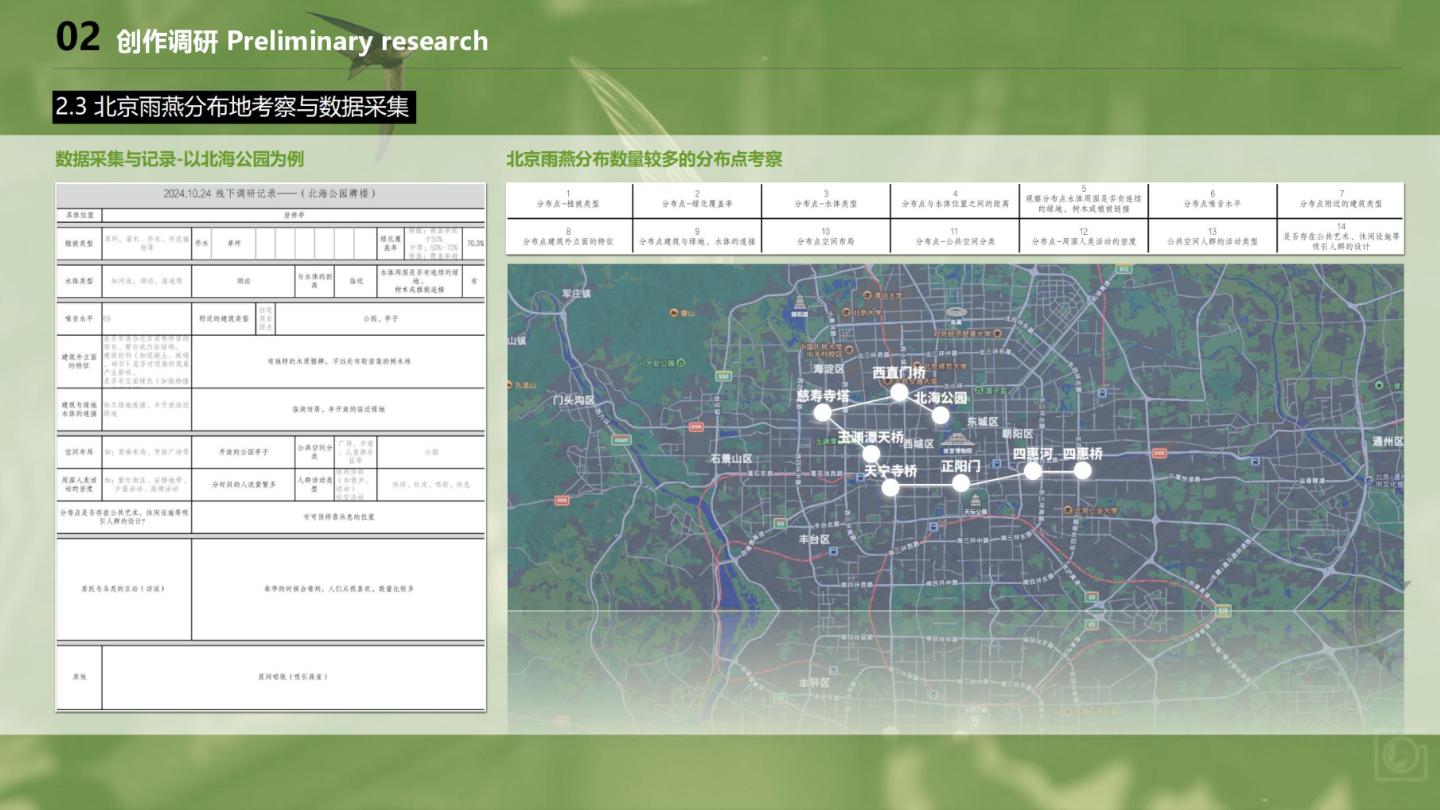

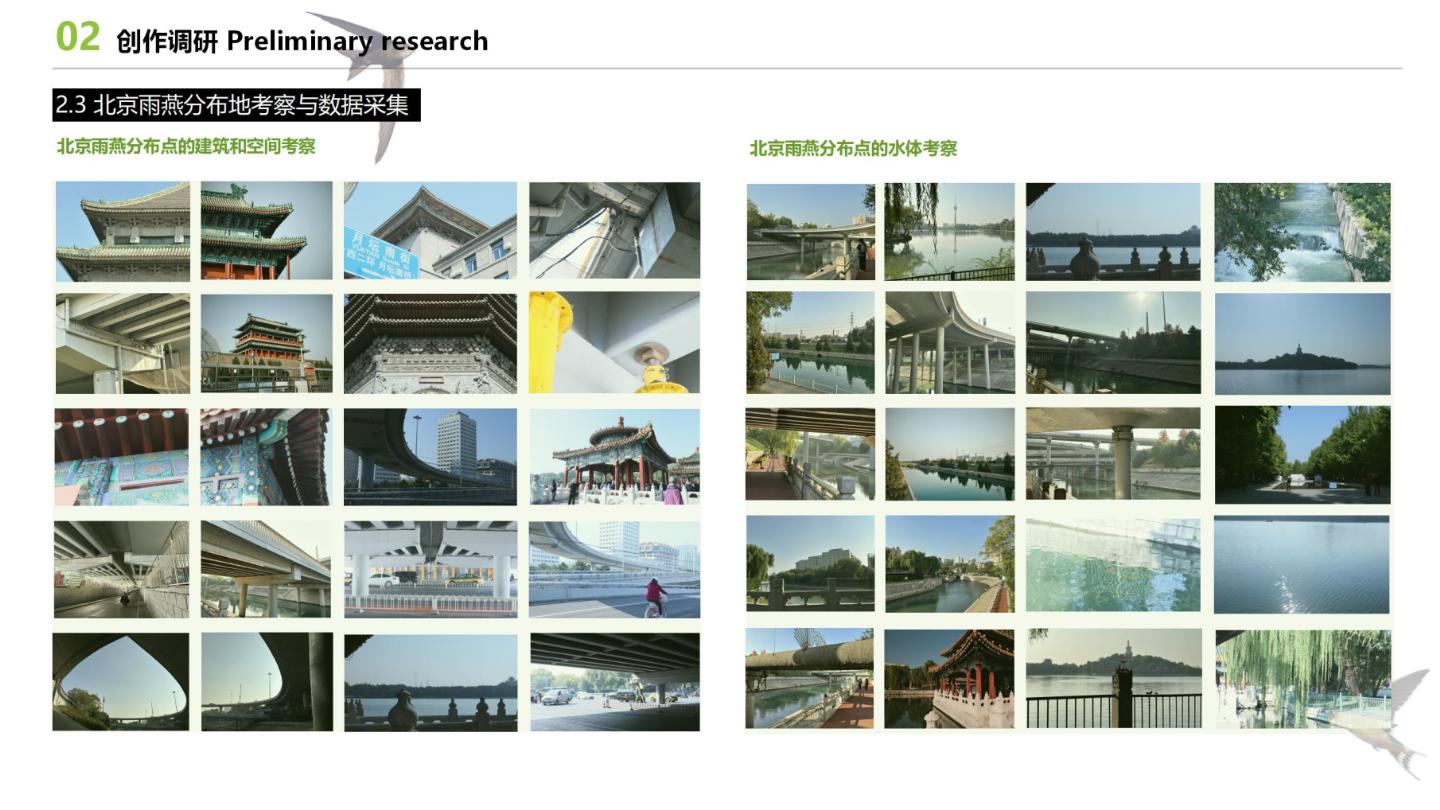

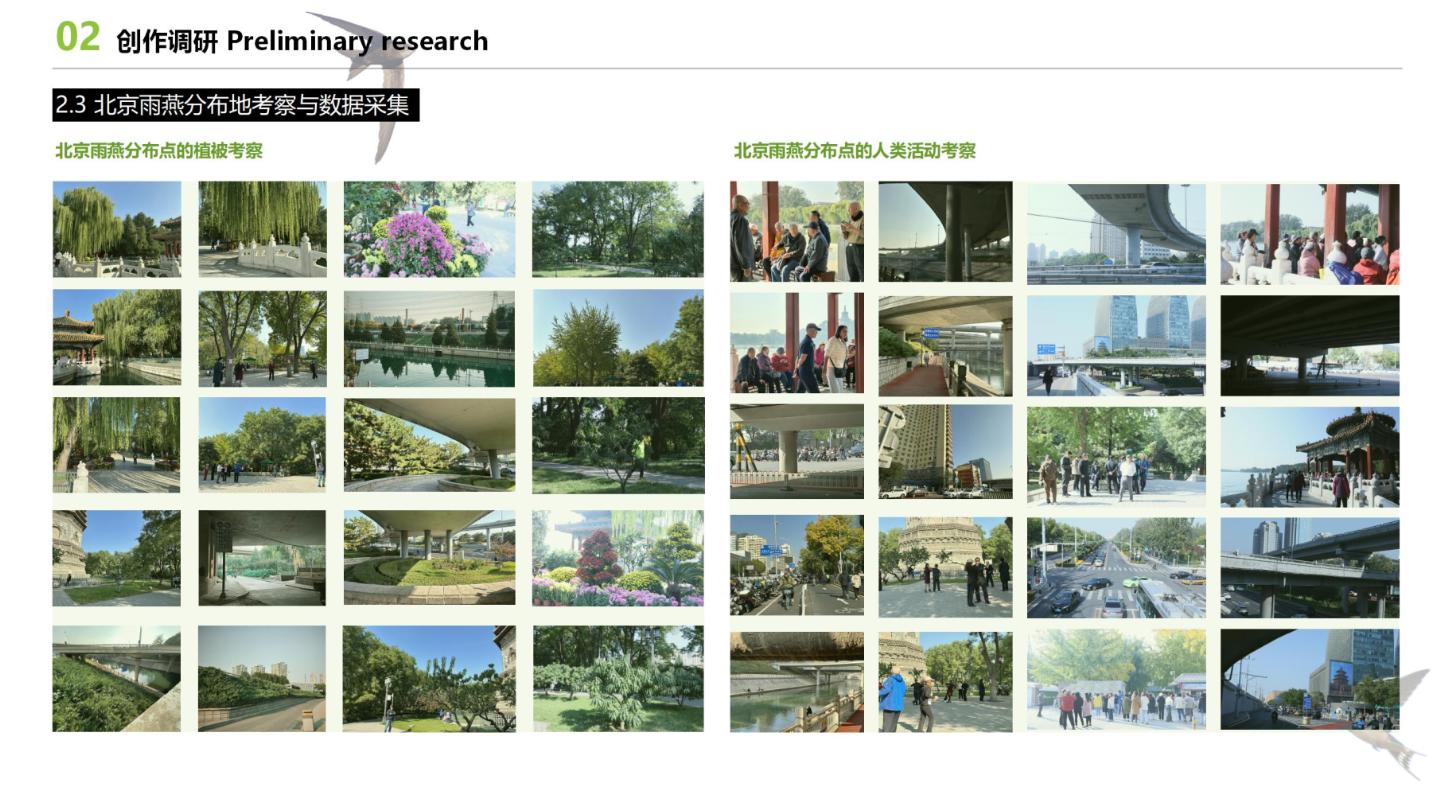

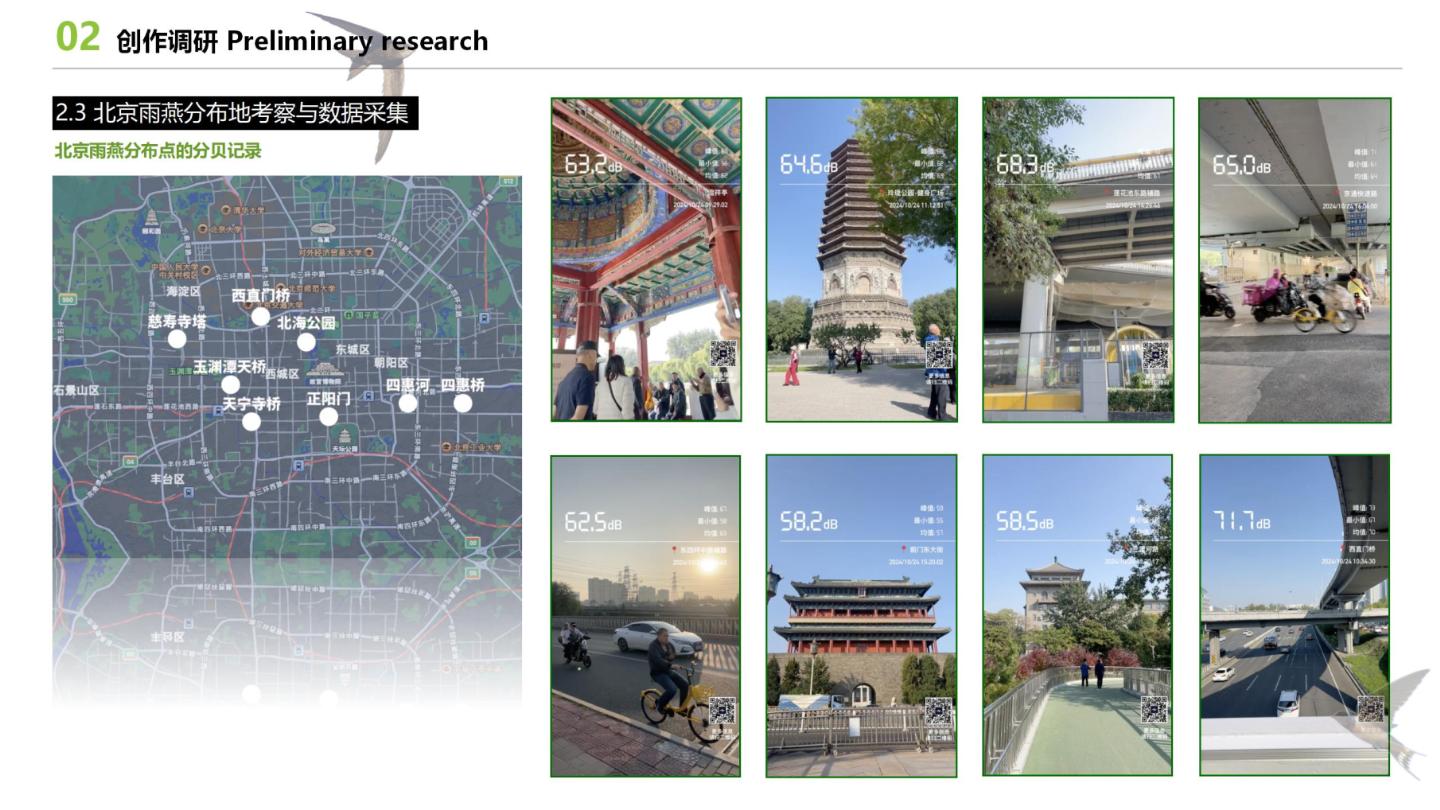

实践过程的照片与数据在ppt中详细展示。团队进行桌面调研与实地考察,走访北海公园、西直门、正阳门等23处雨燕出没地区,并与北京市老城区市民与北京市雨燕保护协会负责人张亚琼女士进行访谈,最终产品受邀安置在北京市朝阳公园。在与北京市雨燕保护协会的合作中,设计团队将专业保护行动转化为市民可参与的巢标维护、观察记录等行为。这种“市民科学家”模式,使生态保护从政府主导转向社会共建。

雨燕巢标设计和中国的社会、文化与环境密切相关。北京雨燕从古建屋檐转向立交桥洞的生存策略,折射出中国快速城市化进程中人与自然的疏离,通过巢标将公众视线重新引向城市缝隙中的生命韧性,以具象载体破解“城市生物消失”的集体焦虑。在形式上,雨燕和木斗拱的融合,不仅延续传统文化语言,更是唤醒“晨钟暮燕”的集体回忆、传承“天人合一”哲学思想。最终,项目通过设计媒介实现三重和解——社会层面通过情感动员呼吁行动转化,文化层面嫁接历史与现代记忆,环境层面重构人鸟空间契约,走向多物种共情的城市文明。

李卓然:中央美术学院产品设计专业2021级本科生; 刘沁阳:中央美术学院艺术与科技专业2021级本科生; 罗梓竹:中央美术学院数字媒体专业2021级本科生; 栾心如:中央美术学院视觉传达专业2021级本科生;