阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心(1)

阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心(2)

阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心(3)

阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心(4)

阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心(5)

阳陂村党群养老中心. 多文化融合的乡村社区中心

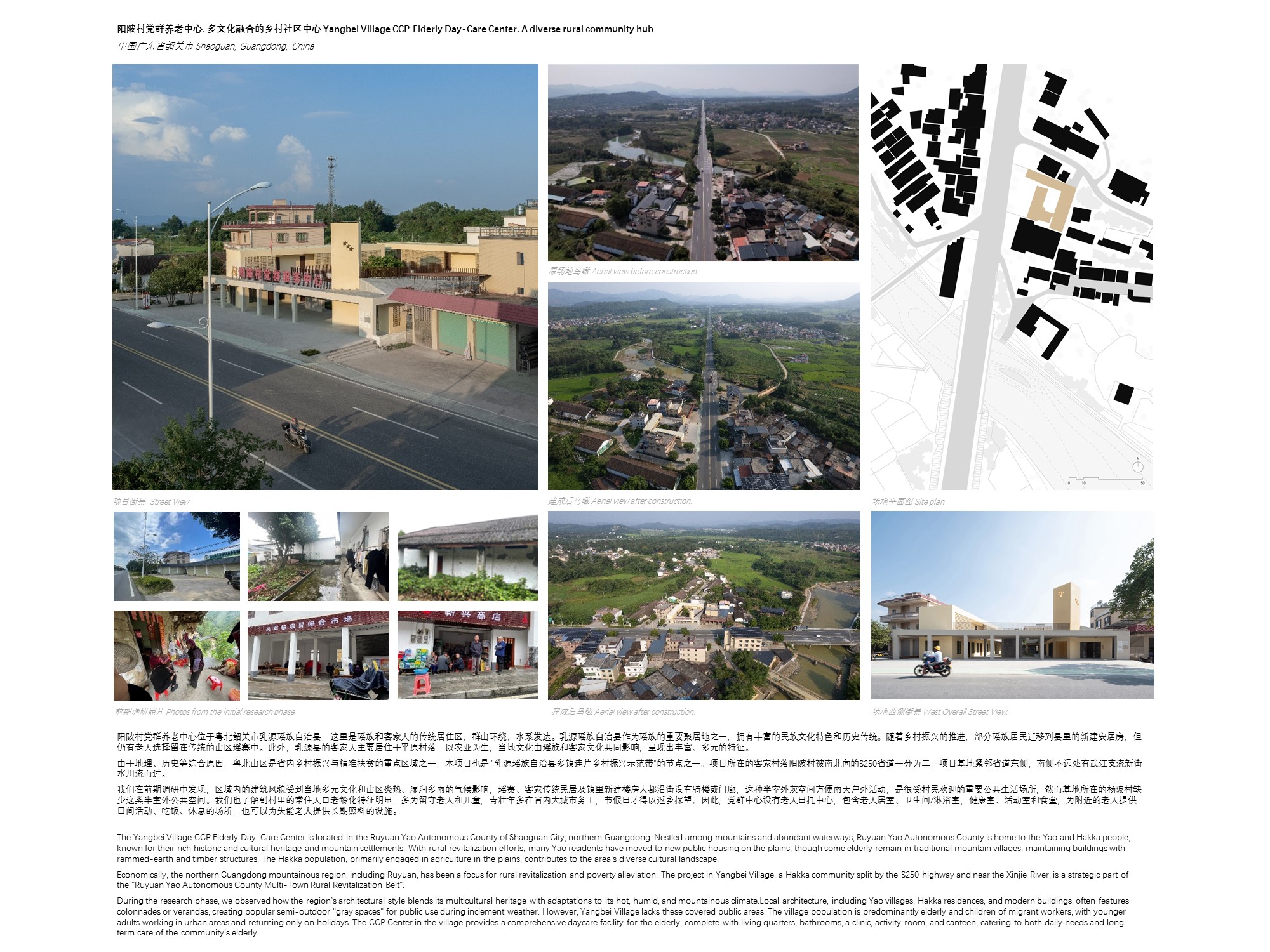

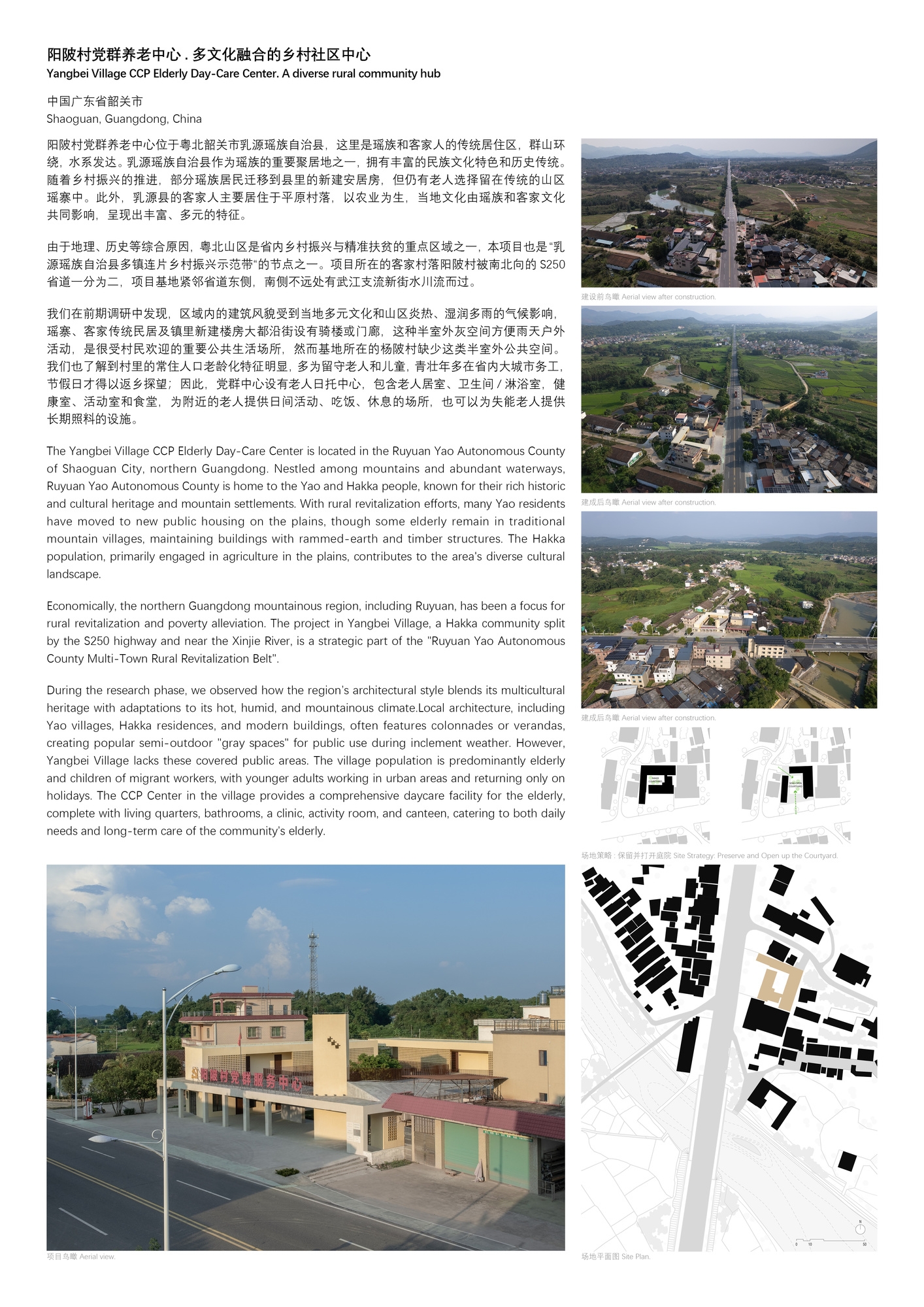

阳陂村党群养老中心位于粤北韶关市乳源瑶族自治县,这里群山环绕,水系发达,是瑶族和客家人的传统居住区,随着乡村振兴推进,部分瑶族居民迁至县里新建安居房,但仍有老人选择留在山区瑶寨;客家人则主要聚居在平原村落,务农为生。当地文化受瑶族和客家文化共同影响,富有多元民族文化特色和深厚历史传统。

粤北山区是省内乡村振兴、精准扶贫的重点区域。阳陂村位于S250省道旁,武江支流新街水川流而过。区域内传统民居建筑风貌受多元文化和山区湿润多雨气候影响,多沿街设骑楼或门廊,成为村民重要的公共生活场所,而阳陂村则缺少这类公共空间。村里常住人口多为老人、儿童,青壮年多在大城市务工,节假日才可返乡。因此,党群中心设有老人日托中心,包含居室、卫生间、健康室、活动室和食堂,为老人提供日间照料和长期护理。

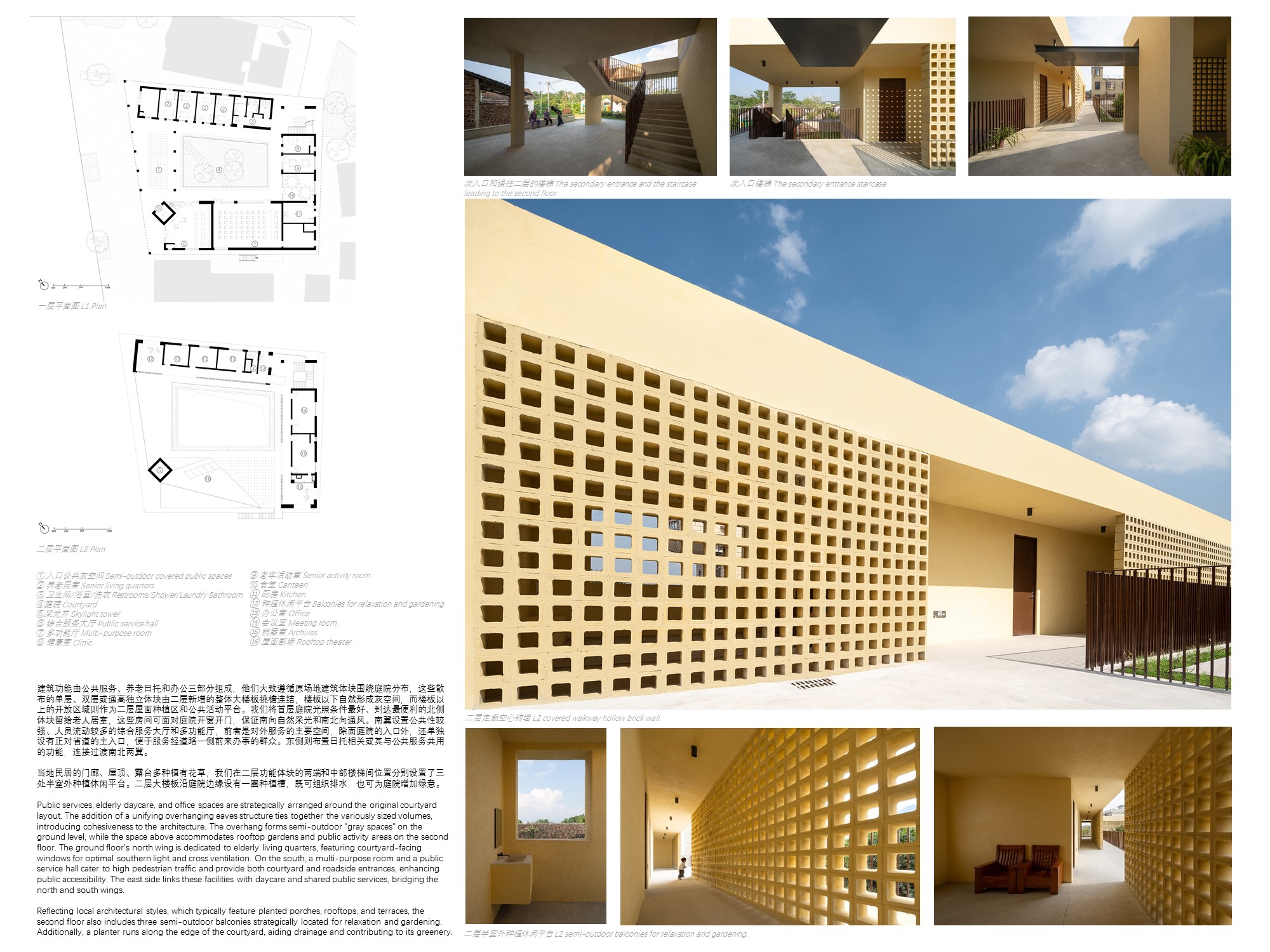

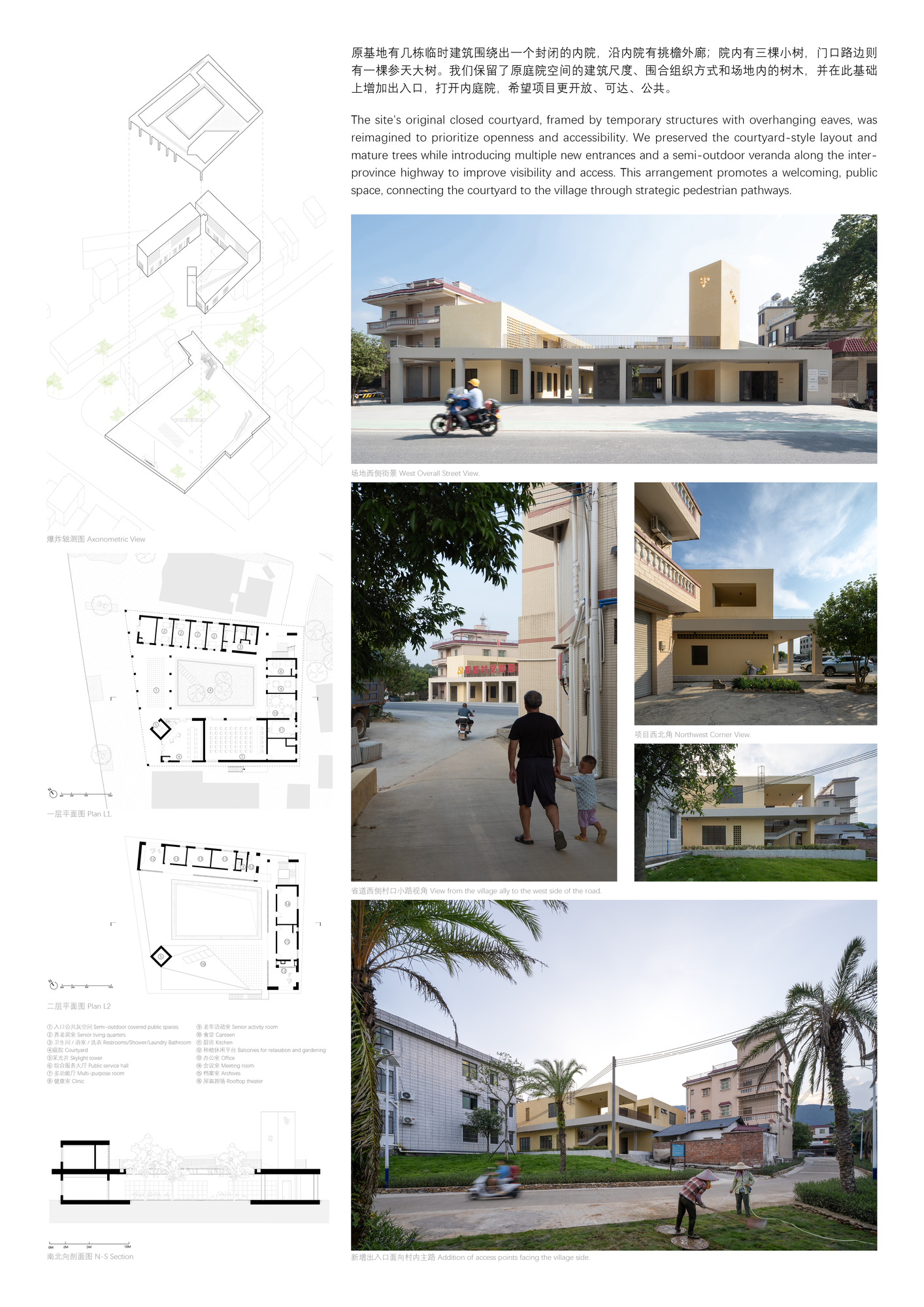

原基地有几栋临时建筑,围合出一个内院,院内有树木。设计保留了原有建筑尺度和围合方式,并增加出入口,打开内庭院,使其更开放。首层设置多个人行出入口和视觉通廊,沿省道一侧设半室外门廊区,使庭院对道路对侧村民更可见、可达。东北角新增次入口,方便村民从东侧村内到达。门廊和内院走廊形成闭环公共回廊,连通前后出入口。

建筑功能分为公共服务、养老日托和办公三部分,遵循原场地建筑体块围绕庭院分布。新增二层大楼板挑檐将分散体块连为一体,形成灰空间和二层屋面种植区。北翼可南向面庭院开窗采光的体块作为老人居室,南翼为综合服务大厅和多功能厅,东侧则为食堂、活动室、医务室等共用功能。

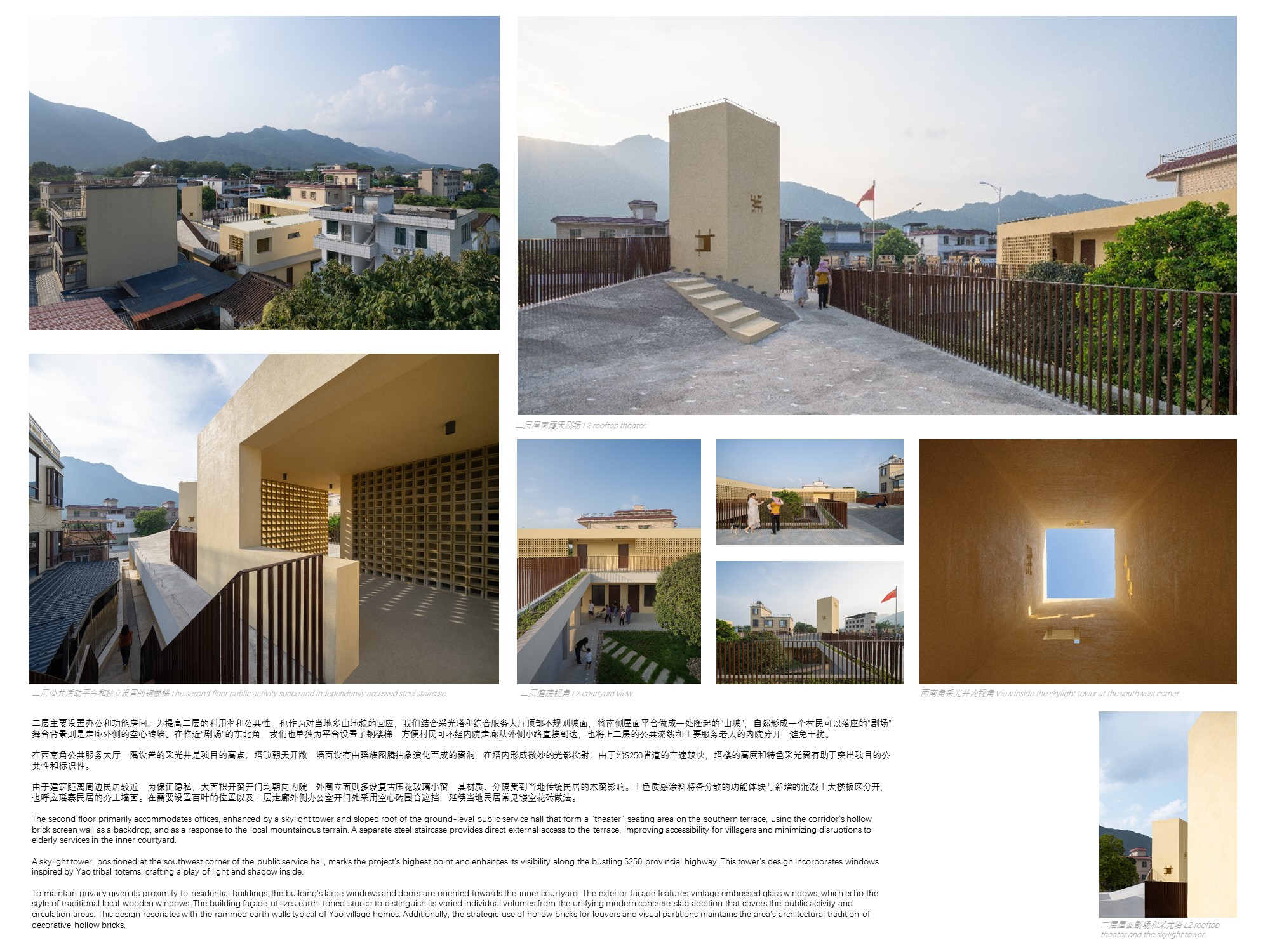

二层主要为办公和功能房间。载歌载舞是当地居民重要的公共生活方式,作为回应,南侧屋面平台因南翼首层公共服务功能的高层高自然隆起,形成“山坡剧场”,并设有独立对外的钢楼梯,方便村民从直达。此外,当地民居室外露台多种植花草,因此二层两端和楼梯间位置也设有半室外平台,供休憩、种植。大楼板沿庭院边缘设种植槽,为庭院增加绿意,辅助排水。

西南角的采光井是项目的高点,塔顶开敞采光,墙面开设瑶族图腾抽象而成的窗洞,引入微妙的光影效果,突出项目的公共性和标识性。项目三面紧贴民居,因此建筑立面大面积开窗朝内院,外圈立面设复古压花玻璃小窗,呼应传统民居木窗,保障私密性。立面土色质感涂料呼应瑶寨民居的夯土墙面,立面百叶镂空位置和走廊外侧局部采用空心砖围合,延续当地民居传统。

阳陂村党群养老中心位于广东省乳源瑶族自治县,作为瑶族和客家文化交融的地域,我们希望通过设计充分融入当地社会文化与自然环境的特色。项目通过建筑形式、功能规划和材料工艺的创新运用,回应了乡村振兴的社会发展需求和当地的多元文化背景,是对乡村老龄化、空心化问题空间解决模式的一次探索。

|项目背景及前期调研|

随着乡村振兴的推进,部分瑶族居民迁移到县里的新建安居房,但仍有老人选择留在传统的山区瑶寨中。此外,乳源县的客家人主要居住于平原村落,以农业为生,当地文化由瑶族和客家文化共同影响,呈现出丰富、多元的特征。

由于地理、历史等综合原因,粤北山区是省内乡村振兴、精准扶贫的重点区域,本项目也是 “乳源瑶族自治县多镇连片乡村振兴走廊“的节点之一。项目所在的客家村落阳陂村被南北向的S250省道一分为二,项目基地紧邻省道东侧,南侧不远处有武江支流新街水川流而过。

我们在前期调研中发现,区域内的建筑风貌受到当地多元文化和山区炎热、湿润多雨的气候影响,瑶寨、客家传统民居及镇里新建楼房大都沿街设有骑楼或门廊,这种半室外灰空间方便雨天户外活动,是很受村民欢迎的公共生活重要场所,而基地所在的杨陂村则缺少这种带顶盖的公共空间。我们也了解到村里的常住人口老龄化特征明显,多为留守老人和儿童,青壮年多在省内大城市务工,周末或节假日才得以返乡探望。

|尊重当地建筑和场地空间特质,回应居民生活方式|

项目设计受当地瑶寨与客家传统民居的骑楼与门廊启发,将灰空间、内庭院与开放式回廊融入建筑布局,高效组织功能分区,并创造适合社交与日常活动的公共空间。项目保留原场地内的树木与庭院布局,体现了对地方记忆与环境的尊重,同时通过新增入口使庭院更可达,公共、开放。屋面巧妙设置种植、剧场区域,充分尊重并延续了当地居民的传统公共生活方式。

|服务社会需求,促进乡村振兴与文化再生|

设计聚焦留守老人与儿童,通过设置日托中心、活动空间和餐厅,提供多样化的服务场所。项目还兼顾社会功能,为全村居民提供公共服务和文化活动的空间,加强了社区的凝聚力与归属感。

|创新运用传统材料和工艺|

建筑材料与工艺细节传承了当地传统,以土色质感涂料呼应瑶寨夯土墙,并引入素混凝土和钢材等现代材料,为空间注入新活力。空心砖与压花玻璃小窗延续了本地建筑装饰传统,也保证了建筑私密性、采光、通风的多重需求。同时,采光井和民族图腾抽象而成的采光窗引入精神性空间,强化标识性、公共性。

项目旨在通过多功能公共空间的设计,激发了村庄的社会与文化活力。在尊重本地文化和生活方式的同时,融入现代设计理念,实践文化传承、融合与功能创新的平衡,探索乡村公共建筑设计在乡村振兴中如何发挥积极作用。

Studio 10 | 深圳市十间设计有限公司于2017年创立,是一家以建筑设计为主的多元化研究型设计工作室, 立足于深圳和香港这两座城市,致力于提供高度定制化、高品质的精品建筑、室内、产品及其他创意设计服务。 我们的设计研究对象分布于当今世界上最高密度的城市环境中,也分布于低密度的农村地区;作为一个多学科设计工作室,我们将建筑和空间视为人与其生活的自然、社会和文化环境间最重要且无处不在的媒介。 在我们的实践中,建筑和空间不仅是我们在环境中的庇护所,是我们感知周遭环境的媒介,也是激发城乡社区振兴、环境改善的催化剂和发生器;我们在此过程中不断反思,致力于以建筑和空间为依托促进经济、文化、社会的进步,追求人与环境间永恒的平衡及和谐。 为了重新连接人与自然,我们探索在设计中对形式和材料的非正统处理,寄托对建筑人性化的渴望:通过在设计过程中重新引入前工业/前数字时代的工艺,建筑和空间成为理性和直觉的混合体。我们也不断探索可回收/回收、再利用的天然和工业材料,通过对其创新、陌生化使用,呼吁保持对环境的自觉和敏感性。