新的纪念性:岭南画派纪念馆改造作品图片-1

岭南画派纪念馆建筑鸟瞰航拍照片

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造作品图片-2

岭南画派纪念馆建筑南立面及景观改造航拍照片

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造作品图片-3

岭南画派纪念馆建筑南、北立面改造实拍照片

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造作品图片-4

岭南画派纪念馆建筑北立面及景观改造航拍照片

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造作品图片-5

岭南画派纪念馆室内展厅改造实拍照片

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造(作品方案)

岭南画派纪念馆改造方案,包括作品平面图、立面图、剖面图、做法大样图及实拍照片等

新的纪念性:岭南画派纪念馆改造(作品视频)

岭南画派纪念馆作品拍摄视频

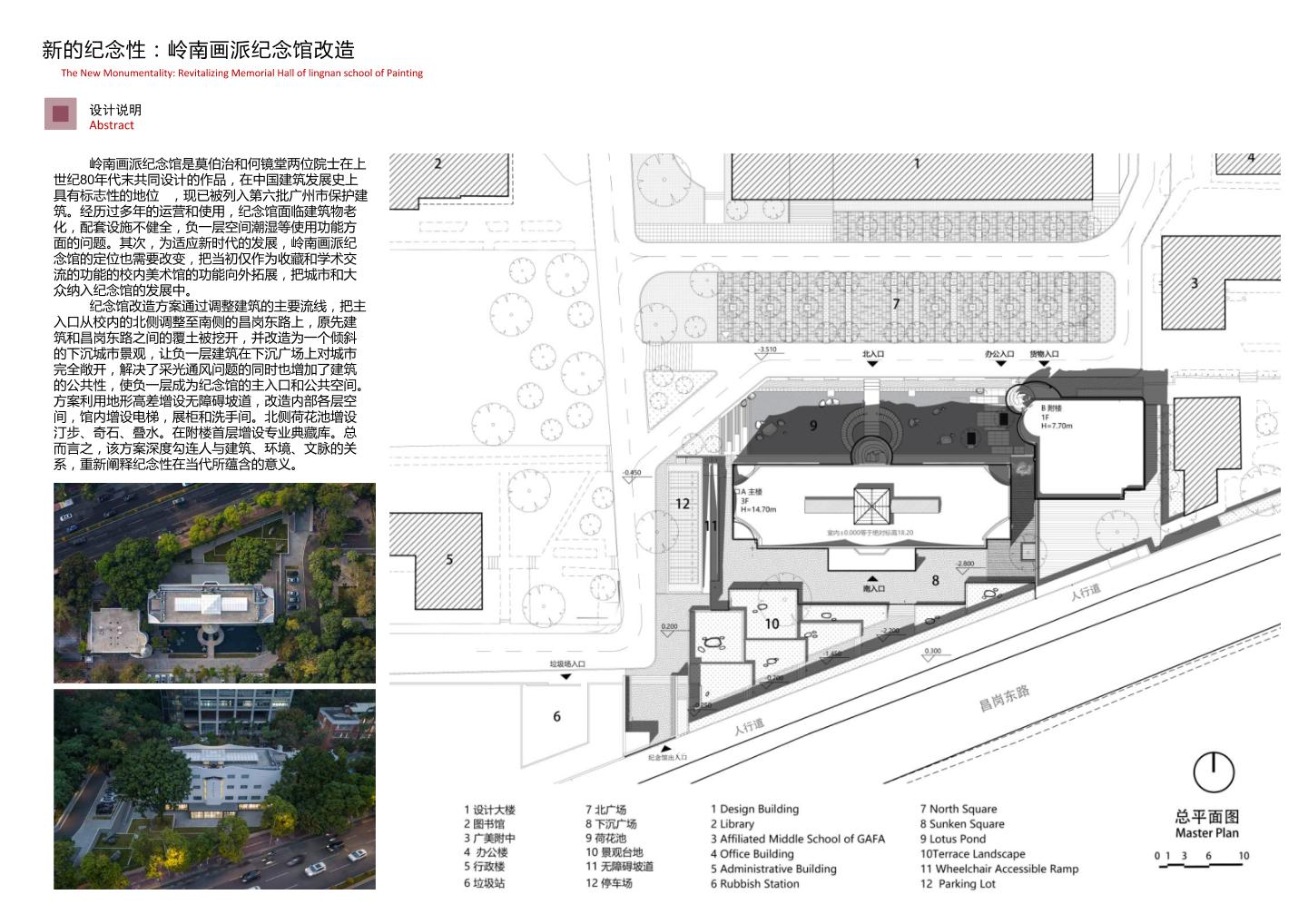

岭南画派纪念馆是莫伯治和何镜堂两位院士在上世纪80年代末共同设计的作品,在中国建筑发展史上具有标志性的地位 ,现已被列入第六批广州市保护建筑。经历过多年的运营和使用,纪念馆面临建筑物老化,配套设施不健全,负一层空间潮湿等使用功能方面的问题。其次,为适应新时代的发展,岭南画派纪念馆的定位也需要改变,把当初仅作为收藏和学术交流的功能的校内美术馆的功能向外拓展,把城市和大众纳入纪念馆的发展中。

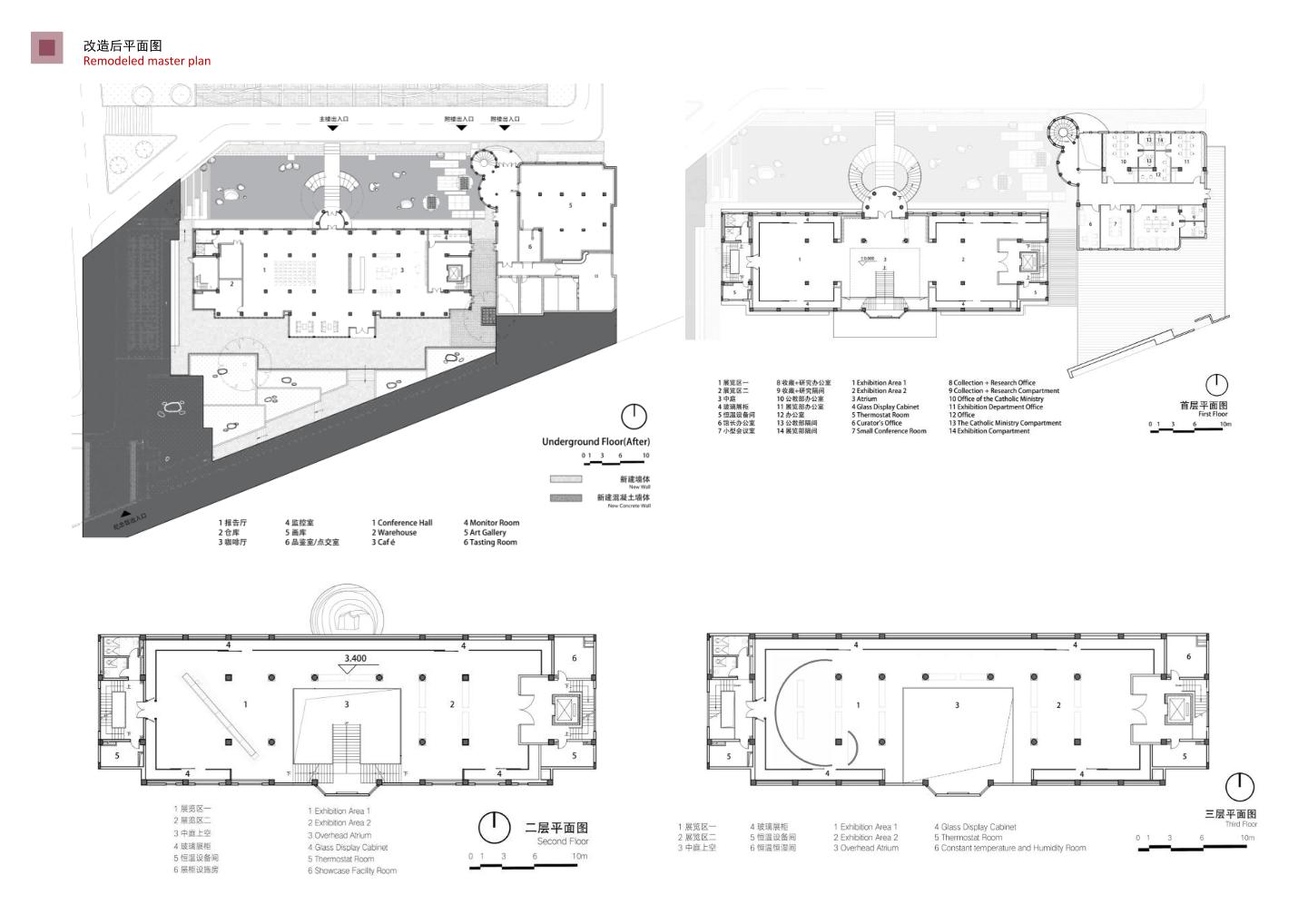

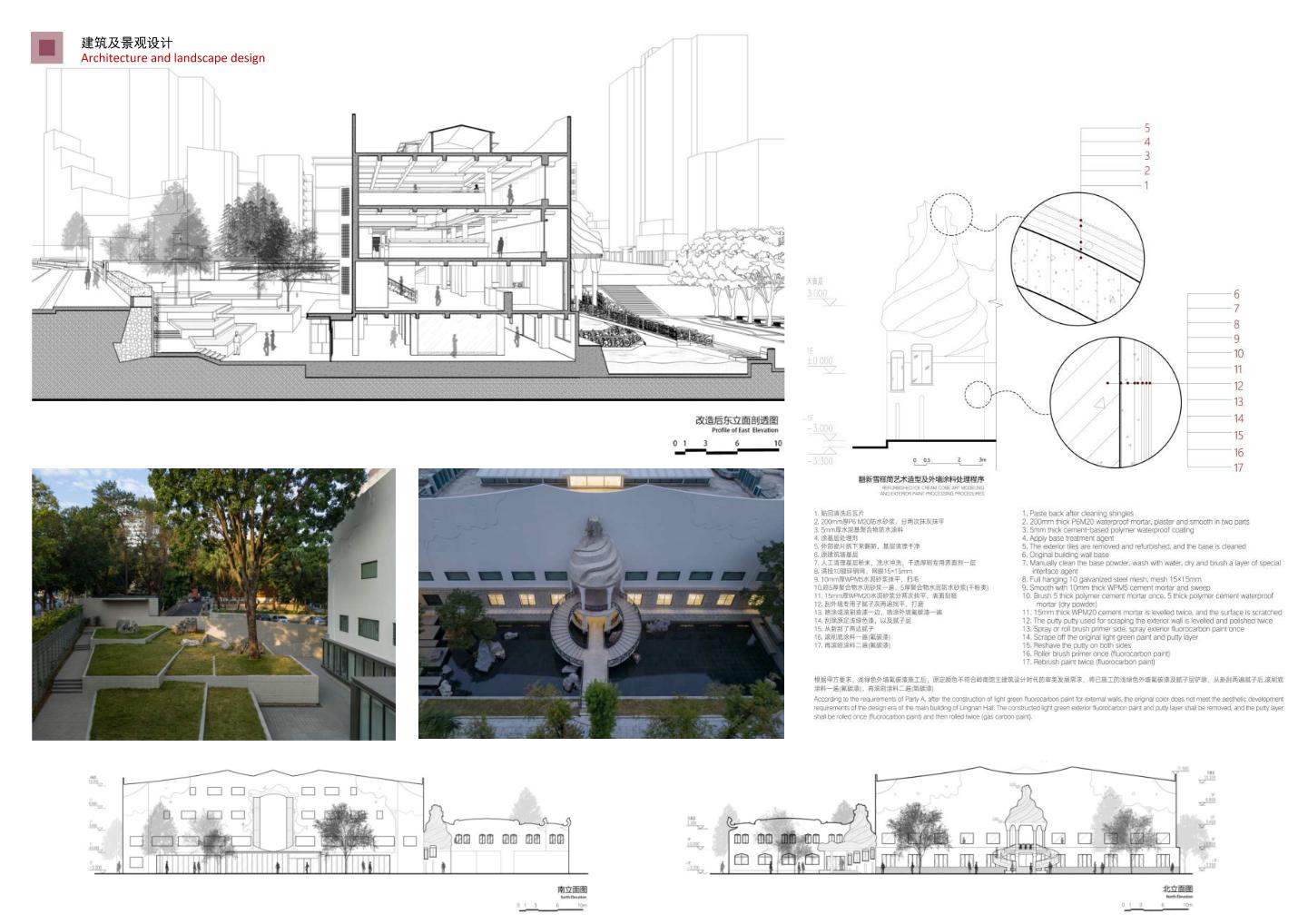

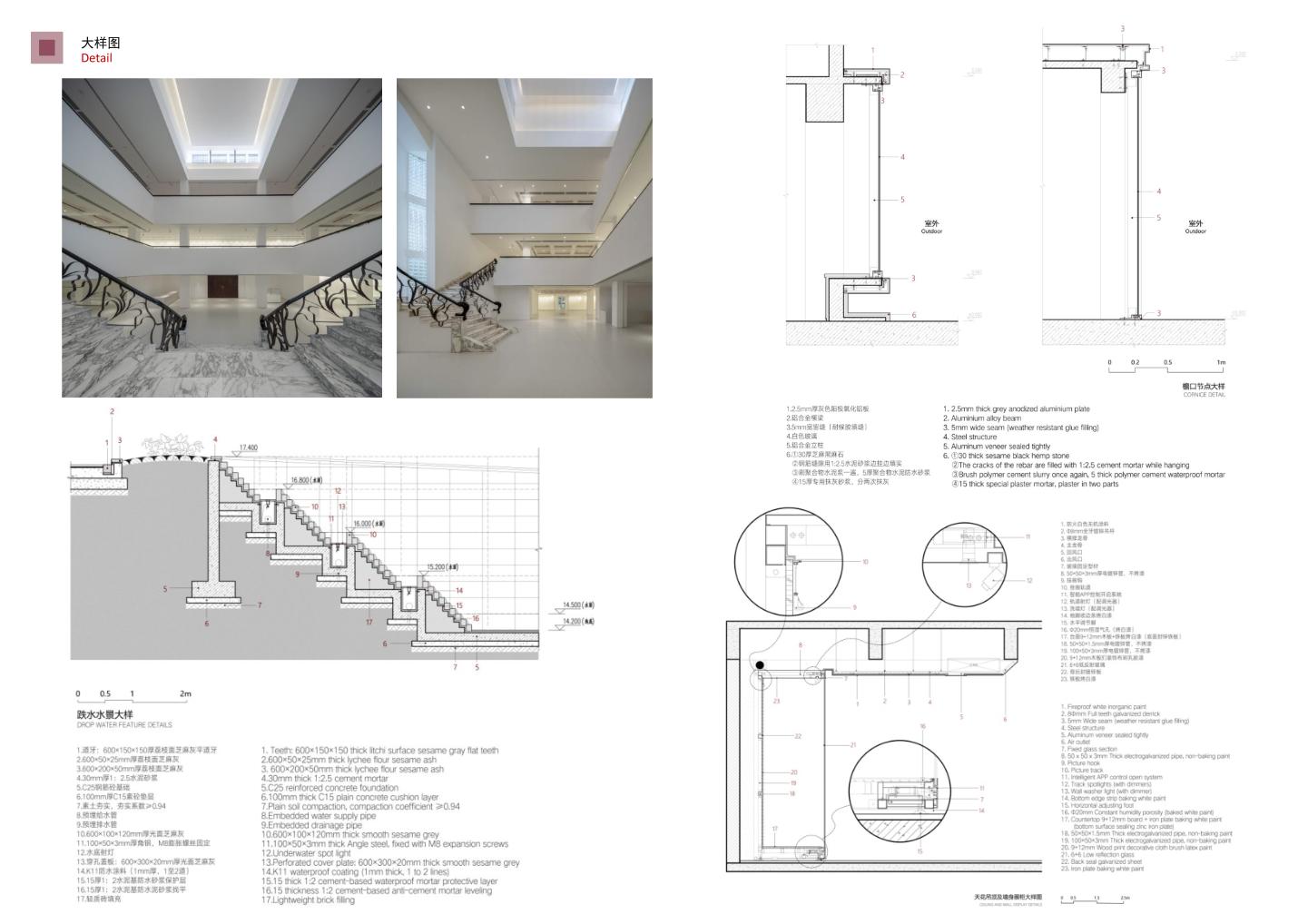

纪念馆改造方案通过调整建筑的主要流线,把主入口从校内的北侧调整至南侧的昌岗东路上,原先建筑和昌岗东路之间的覆土被挖开,并改造为一个倾斜的下沉城市景观,让负一层建筑在下沉广场上对城市完全敞开,解决了采光通风问题的同时也增加了建筑的公共性,使负一层成为纪念馆的主入口和公共空间。方案利用地形高差增设无障碍坡道,改造内部各层空间,馆内增设电梯,展柜和洗手间。北侧荷花池增设汀步、奇石、叠水。在附楼首层增设专业典藏库。总而言之,该方案深度勾连人与建筑、环境、文脉的关系,重新阐释纪念性在当代所蕴含的意义。

岭南画派纪念馆的建筑改造与环境提升项目,着眼于建筑与场地、城市和人的深度关系,通过新的定位及设计,探索出一种符合时代需求的“新纪念性”。这一新纪念性的核心思想是通过身体的体验展现建筑的公共性、在地性和具身性,突破传统视觉主义的局限。通过建筑空间的流线和形态调整,纪念馆在与社会、历史及人类深刻互动中,重新塑造了其文化和社会功能。

改造方案利用地形的高差,将建筑流线巧妙嵌入其中,创造了多样化的空间体验,鼓励学生、老师及城市居民在此流连、休憩、思考或开展文化活动。方案特别注重建筑的公共性与功能性之间的平衡,保留了历史建筑的特质,并赋予其更广泛的社会角色,使纪念馆从单纯的艺术展示场所转变为一个连接社区、促进文化共享和社会参与的重要平台。蜿蜒的路径、变化的景观和光线、丰富的材料运用,都营造出从城市喧嚣到内心平静的转换体验。这些设计细节不仅丰富了空间的层次感,也让建筑与人之间产生了更深刻的情感联结。通过身体的活动与精神的反思,纪念馆的空间从传统的视觉性纪念逐渐转向多维的体验式纪念,建筑不再仅仅是形式的表达,而是成为了人们情感与精神交汇的载体。

此外,改造方案不仅延续了岭南画派的传统艺术精髓,也融入了当代设计的需求。建筑与地方文化、历史的关系得到强化,纪念馆成为了一个在地性和时代性并存的文化场所。这一设计推动了建筑功能和公共性的拓展,使纪念馆在文化传播、社区建设和社会共享方面发挥了更大作用。岭南画派纪念馆的改造,体现了建筑作为文化载体和社会互动空间的双重价值。通过精心的空间规划和设计,它不仅回应了社会和文化的变革需求,也成为现代社会中连接传统与未来、艺术与大众、文化与日常生活的纽带。这个项目突破了视觉纪念的界限,通过人与建筑的深度互动,赋予了纪念馆更为丰富和多样的意义,成为岭南文化与现代设计的成功结合体。

广州美术学院湾区创新学院院长、教授,英国剑桥大学博士,英国皇家注册建筑师,广州美术学院国际交流处处长,广东省美协艺术设计委员会秘书长,建筑学高级工程师,广州美术学院学术委员会委员,英国伯明翰城市大学等海外院校博士生导师。曾任《世界建筑》等中文核心期刊海外编辑,中国中建设计集团有限公司副总建筑师,完成多项国内外实践项目,获得全国优秀工程勘察设计银质奖、广东省优秀工程设计一等奖及多项国际竞赛奖项等。