1. 从村落小巷望建筑 View of the building from the village alley

乡村记忆博物馆与村庄肌理融为一体

2. 鸟瞰 Bird's eye 1

乡村记忆博物馆与村庄肌理融为一体

3. 从河道望建筑 View of the building from the River 1

从村庄河道看乡村记忆博物馆正立面,一层公共空间正在举办一场村宴

4. 一层半开放公共空间中的村庄生活 Ground floor village daily life 1

一层公共空间是村民日常生活的场所

5. 二层乡村记忆展厅生命长诗展览 Second Floor Rural Memory Hall Poetry of Life Exhibition 4

二层乡村记忆展厅用隐藏天光创造静谧而神圣的气氛,烧杉板制作的展墙与徽州老宅的气质呼应,所有展品均来自村民家中的老物件,是对乡土大众文化的致敬。

乡村记忆博物馆简介ppt

乡村记忆博物馆2分钟

视频描述了乡村记忆博物馆的建筑空间和村民记忆展的内容,并且展现了一场在博物馆一层公共空间举办的村宴。

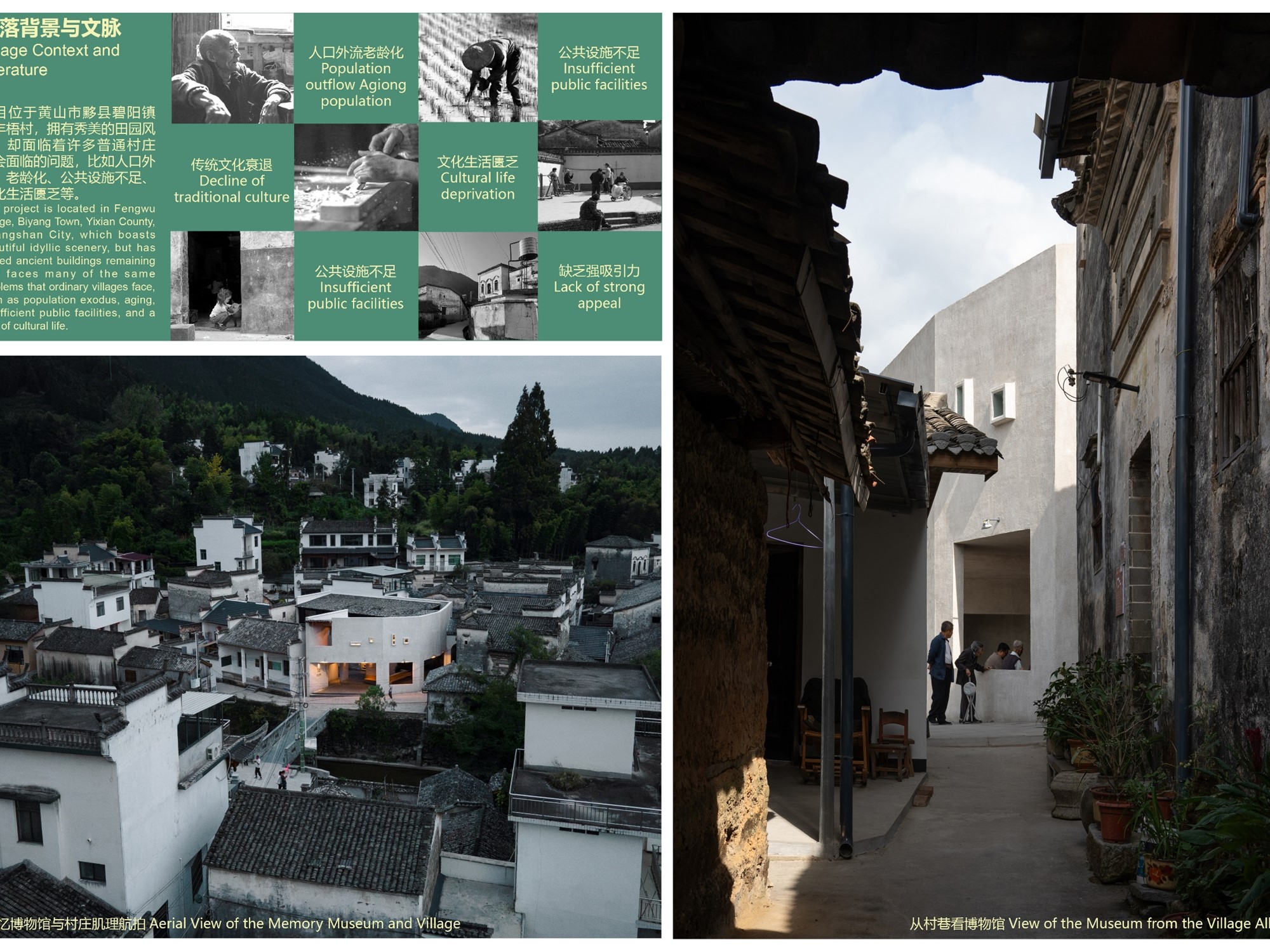

项目位于黄山市黟县碧阳镇的丰梧村。作为皖南传统村落保留最完好的区域,黟县拥有丰富的自然景观和人文存续,更拥有西递、宏村等久富盛名的徽州古村落。然而,相较于其它文化名村而言,丰梧村虽然田园风光秀美,但古建筑留存有限,面临着许多普通村庄都会面临的问题,比如人口外流、老龄化、公共设施不足、文化生活匮乏等。

如何利用设计的力量为这一普通的村庄注入活力呢?我们在2023年发起了乡村活化公益项目“丰梧季”,旨在从国际视野和乡土在地性的角度出发,以空间为载体,结合在地村民与社会各界的力量,通过村庄微更新、乡村文化建构等方式,提升当地村民生活的丰富度和幸福感,重焕乡村活力。“乡村记忆博物馆”正是其中的子项目。

地块位于丰梧村核心地带,原址为一栋老宅,后因时代变迁变为一处村庄小广场,但其并不适用当地气候,因此利用率很低。设计旨在将这一消极场所转化为积极的公共空间。出于对历史的尊重,建筑覆盖在原有老宅的印记之上,以空间织补的方式,用本土材料和当代语言,重构并融入乡村肌理。另外,它不仅是一个博物馆,也是村庄的精神核心和日常聚会场所,某个程度上,这个建筑是在构建当代乡土“新祠堂”。

设计将博物馆升至二层,一层架空形成可以遮风避雨的半室外公共空间。建筑与周边民居相围合,形成延续皖南传统的天井院。采用的灰瓦、白墙、木构都是本土做法,但对其进行了改良。白墙面以当地河砂为骨料,与水泥、白石灰以特定配比制作,通过人工搓洗,产生岁月侵蚀的质感;木板则以火烧的方式在表面形成碳化层,既防火防腐,又赋予其时间的痕迹。

二层“乡村记忆展厅”通过隐藏式天光,营造宁静内省的氛围。展陈以“生命长诗”为主题,将收集上来的村民老物件通过个体故事与情感串联,形成“初生”、“生长”以及“延续”三个篇章,讲述普通人从孩童、到成家立业、到生命消逝的历程,再现村庄生活史,唤起在地的记忆和情感,获得乡土认同,是对村民个体记忆向乡村集体文化的诠释和转译。

“乡村记忆博物馆”并非对宏大叙事的赞美,也不是静态的文物展示,而是关注每个普通的个体,充满着人文关怀。同时,它也是村民日常休闲、婚丧嫁娶、节庆假日的聚会场所,甚至在建筑正式完成之前,当地人已自发的在一层举办了多场村宴,这正是团队所期待看到的。因此,在博物馆正式竣工之后,也邀请村民共同参与,以一场村宴作为开幕仪式。老记忆在这里得以延续,新生活在这里不断发生,“乡村记忆博物馆”成为村庄新的精神核心……

IARA一直以建筑师的社会价值为己任,并将这一原则落实到实践的各个层面。我们致力于通过设计创新回应中国城乡复杂的现实问题,探索空间在文化传承、社区激活与环境可持续中的可能性。具体包括对大众文化的尊重、以空间激活社区活力、通过设计事件引发社会关注、以及更加环保低碳的设计策略。

以我们在中国乡村的实践为例,面对人口流失、文化衰败与公共空间缺失等普遍困境,我们与当地政府及民间力量合作,以针灸式更新的策略,激活村庄闲置空间,并以此为载体,搭建社会设计平台,吸纳更多的社会力量和广泛的专业从业者,共同参与到乡村公共空间升级,以及乡土文化重构的工作当中。

比如在黄山市黟县碧阳镇的丰梧村,我们在2023年发起了“丰梧季乡村行动”,至今共完成四处公共空间建设、以及多处村庄环境提升。其中,“水渠廊桥”将建于20世纪60年代的老水渠改造为村民日常使用的公共空间。为延续村庄的集体记忆,我们完全保留水渠结构,在其上附着一个轻质木结构桥身,如同老树干上新生的藤蔓,重新唤醒老基建的生命。激活再利用废弃基础设施的同时,重构了村庄当代文化记忆。同时,采用环保可持续的建材,所有木料人手可抬,避免大型机械设备的使用,现场快速拼装,减少建造过程对环境的负面影响。

“丰梧季“的另外一个子项目,“乡村记忆博物馆”的整个实施过程将设计转化为社会协作的纽带。通过公开招募,我们组成了一个跨学科的合作团队,其中包括建筑、室内、景观、平面、产品等不同设计领域,更包括社会学、艺术策展、虚拟空间搭建等交叉学科。参与者首先对村庄进行了广泛的调研,从挖掘民间个体记忆和文化入手,以建构当代乡土文化为目标,完成博物馆不同层面的设计并落地实施。

在这个过程中,村民成为最重要的参与者,他们提供的个体记忆和故事是策展的主线,博物馆展品均来自于他们家中的老物件,展览视觉设计也来自于对村民手写字的再创作。这种“参与式设计”让团队成员以及村民都能真正参与到丰梧村的精神重建中,从中获益。而整个过程又上升为一场社会和媒体事件,引起政府和民间力量对这个普通乡村的更多关注,为其未来的发展带来持续的资源与支持。

此外,“乡村记忆博物馆”的设计吸纳了大量的本土材料和建造技术,并对其进行改良,大幅减少运输成本和施工浪费,降低全过程的碳排放。由此,无论从乡土文化建构、村民公共生活提升、大众参与、以及本土建筑的当代转译等各个层面,“乡村记忆博物馆”都成为丰梧新的精神核心和活力来源。

IARA设计研究事务所由张靓秋和刘鲁滨共同创立于北京,是一支集设计、研究、教育、策划、组织及运营于一体的国际化团队,不仅关注建筑空间的基础营造,更关注空间之外的跨界与链接。我们以多视角多维度去理解设计,以跨学科跨媒介的方式重新定义空间与人的关系,让设计成为连结各学科、各人群的媒介。 IARA关注当代城乡的变迁,让建筑和空间围绕本土的生活方式展开,从泛设计领域入手,通过文化营造、公众参与的方式,积极介入时代变化的进程,探寻城市与乡村建设的人本方法,并且结合社会各界的力量,为城乡环境带来持续的活力。